Die Presse ist begeistert! Lesen Sie eine Auswahl der Kommentare:

„Zauberflöte“ feiert Premiere bei Eutiner Festspielen

Besucher loben fantasievolle Inszenierung

Eutiner Festspiele: Viel Beifall für eine märchenhafte „Zauberflöte“

Nicht nur Mozart-Begeisterte werden sie mitpfeifen können: Die Arie des Papageno „Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig heissa hopsasa“. Die Arie der Königin der Nacht – „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“ – ist für das Mitsingen weniger geeignet: Sie gilt als eines der am schwierigsten zu singenden Stücke der Welt. Und das ist nur einer der Superlative, die „Die Zauberflöte“ im Repertoire hat. Von der samtigen Ouvertüre bis zum gewaltigen Schlusschor in Es-Dur ist „Die Zauberflöte“ die am meisten gespielte Oper im deutschsprachigem Raum. Ein musikalisches Zauberkunstwerk, komponiert von einem genialen Musik-Kometen, der mit 11 Jahren erste Bühnenstücke schrieb – und nur 9 Monate nach der Erstaufführung der Zauberflöte diese Welt mit nicht einmal 36 Jahren wieder verließ.

Ob „Die Zauberflöte“ sich bereits bei ihrer Premiere 1791 in die Herzen der Menschen gespielt hat, ist umstritten. Gewiss aber ist, dass der Komponist und sein Librettist Emanuel Schikaneder mit den monumentalen Einnahmen des Stückes schließlich sogar ein neues Theater bauen lassen konnten: das renommierte „Theater an der Wien“.

Warum uns diese Oper bis heute verzaubert

Von Mozart selbst etwas nüchtern als „teutsche Oper“ bezeichnet, bringt „Die Zauberflöte“ ein beeindruckendes Spektrum ins Spiel: Sie vereint Elemente von Singspiel und Zaubertheater, von Opera buffa und Opera seria - also von der volkstümlichen „komischen Oper“ und der italienischen „ernsthaften Oper“ - und webt selbst die Töne der französischen Lyrischen Tragödie und humanistische Freimaurer-Ideale mit ein. Da das damalige Wiener Publikum eher an traditionelle Zauber - und Kasperltheater gewohnt war, zeigte es sich durch diese Vermischung der Tonarten zunächst eher verwirrt als begeistert. Das Wiener „Musikalische Wochenblatt“ berichtete sogar von ausbleibendem Beifall, weil „der Inhalt und die Sprache des Stücks gar zu schlecht“ seien.

Doch mit der Zeit wurde die scheinbar naive und verwirrende Oper gefeiert als das, was sie bis heute ist: eine raffinierte Komposition unterschiedlichster Musik- und Theatertraditionen, gesungener und gesprochener Auftritte, lichter und teuflischer Töne. Dieser Facettenreichtum macht „Die Zauberflöte“ zu einem Solitär in Mozarts Opern-Werk. Mit ihr hat er nicht nur eine nie gehörte Einheit disparater Einflüsse erschaffen, sondern auch die erste wirklich große deutsche Oper.

Welche Rolle kann „Die Zauberflöte“ heute spielen?

Die rund dreistündige Oper liebt man bis heute natürlich vor allem wegen ihrer göttlichen Musik. Aber auch wegen ihrer abenteuerlichen Schauplätze und Figuren, die für jedes Alter und jede Lebenssituation eine Geschichte parat haben. Die lebhaften Handlungsfäden weben sich um die Themen „Selbstbestimmung“ und „Befreiung von Bevormundung“. Dabei ist und bleibt das Hauptthema dieser Oper die romantische Liebe. Wenn Tamino und Pamina versuchen, zueinander zu finden, wenn sie wieder und wieder getrennt werden durch Ränke und Verwirrspiele, durch das Böse und das Scheinheilige, dann packen sie ihr Publikum bis heute: „Die Zauberflöte“ ist ein musikalisches Plädoyer für die Kraft der Liebe – und damit aktueller denn je.

Handlung

PROLOG:

Drei weise Knaben, mit göttlicher Kraft ausgestattet, bereiten ein Welttheater vor, mit dem sie die sterblichen Menschen lehren und die Erde zum Himmelreich machen wollen.

1. AKT

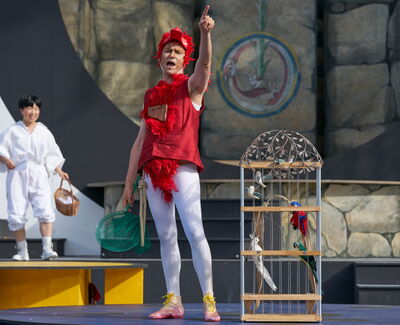

Ein Prinz aus unbenanntem Land namens Tamino wird von einer Schlange verfolgt; aus höchster Not erretten ihn die drei Damen der Königin der Nacht. Als Tamino an unbekanntem Ort aus seiner Ohnmacht erwacht, sieht er sich dem Vogelfänger Papageno gegenüber. Tamino erkennt, dass er sich nun im Reich der legendären sternflammenden Königin der Nacht befindet. Papageno prahlt, die Schlange getötet zu haben. Für diese Lüge wird Papageno von den drei Damen bestraft, Tamino aber überreichen sie ein Bildnis Paminas, das ihn sofort verzaubert.

Die Mutter Paminas, die Königin der Nacht, erscheint und bittet den Prinzen, ihre Tochter aus den Händen Sarastros zu befreien. Tamino und sein ihm unter Zwang zugewiesener Gefährte Papageno sind dazu bereit. Für ihre Mission erhalten sie Instrumente mit Zauberkraft: eine Zauberflöte und ein Glockenspiel. Drei Knaben, so kündigen die drei Damen an, werden Beiden den Weg zur Burg Sarastros weisen. Tamino und Papageno werden unterwegs getrennt. Papageno trifft auf Pamina, welche gerade ihrem Bewacher, dem lüsternen Monostatos, entfliehen wollte. Als sich Papageno und Monostatos unvermittelt gegenüber stehen, hält jeder den anderen für den Teufel. Papageno erholt sich von seinem Schreck, kehrt zurück und berichtet Pamina von dem Prinzen, der sie liebe und befreien wolle. Tamino trifft auf die drei Knaben und wird vor Sarastros Burg geleitet. Er begegnet dem Sprecher, der jedoch mehr Fragen stellt als er Antworten gibt und Tamino ratlos zurücklässt.

Von Geisterstimmen erfährt Tamino, dass Pamina noch am Leben ist. Überschwänglichen Dank schildernd, erklingt die Zauberflöte: Selbst wilde Tiere können ihrem Klang nicht widerstehen und erscheinen gezähmt.

Papageno und Pamina folgen dem Ton der Flöte und suchen Tamino. Unvermittelt erscheint Monostatos, Sarastros Sklaven sollen beide gefangen nehmen. Von Papagenos Glockenspiel verzaubert, lassen die Peiniger von ihrem Vorhaben ab und entfernen sich tanzend und singend.

Sarastro kommt von der Jagd zurück und wird von seinem Hofstaat empfangen. Pamina gesteht, dass nicht allein die Liebe zur Mutter sie zur Flucht getrieben habe. Vielmehr habe der böse Monostatos Liebe von ihr verlangt. Sarastro versichert ihr, dass er – Sarastro – sie nicht zur Liebe zwingen wolle, er ihr aber die Freiheit noch nicht geben könne. Monostatos führt den Prinzen herein, Pamina und Tamino erkennen, dass sie füreinander bestimmt sind und umarmen sich. Monostatos tritt gewaltsam dazwischen, wird aber von Sarastro strafend gestoppt. Dieser verurteilt ihn für den begangenen Frevel an Pamina zu »77 Sohlenstreichen«. Die beiden Fremdlinge Tamino und Papageno werden in den Prüfungstempel abgeführt.

2. AKT

In einer Versammlung der Eingeweihten erläutert Sarastro, dass Tamino und Pamina füreinander bestimmt sind, sich aber den Prüfungen zu unterziehen haben. Zunächst müssen Papageno und Tamino an einem Schreckensort ein Schweigegebot befolgen, von dem sie die drei Damen sogleich abzubringen versuchen. Bevor beide den Verführungskünsten unterliegen, treten die Priester dazwischen.

Der nach der Prügelstrafe leidende Monostatos findet Pamina schlafend. Er beklagt sein Schicksal, als schwarzer Mann verdammt zu sein. Die Schönheit der weißen Frau hat ihn völlig eingenommen, er möchte Pamina heimlich küssen. Die Königin der Nacht vereitelt dieses Vorhaben. Verzweifelt und von Rachegedanken zerfressen, übergibt sie Pamina einen Dolch und befiehlt ihr, Sarastro zu töten, andernfalls würde sie die Tochter verstoßen.

Monostatos hat das belauscht und versucht nun Pamina zu erpressen. Als sie sich weigert, dem Wärter gefügig zu sein, will dieser sie erdolchen. Sarastro tritt dazwischen. Pamina bittet für ihre Mutter, Sarastro beruhigt sie mit dem Hinweis, dass man »in diesen heiligen Hallen« Rache nicht kenne. Wieder im Prüfungskeller bringen die drei Knaben heimlich Flöte und Glöckchen zu Tamino und Papageno zurück. Ein hässliches altes Weib überbringt Papageno einen Becher Wasser und behauptet, einen Liebhaber namens Papageno zu haben. Als sie ihren Namen nennen will, ertönt ein Donnerschlag, der sie verschwinden lässt.

Pamina erscheint, der Prinz reagiert aufgrund des Schweigegebots nicht auf ihre Worte und weist Pamina ab. Ihre Verzweiflung wächst. Sarastro gebietet beiden, sich nunmehr Lebewohl zu sagen. Zwei Priester führen beide in eine ungewisse Zukunft.

Zur Strafe für sein fortwährendes Plaudern muss Papageno suchend umherirren. Er hält nichts von den »höheren

Weihen«, Essen und Trinken ist ihm wichtiger, am liebsten aber hätte er »ein Mädchen oder Weibchen«. Als er gedankenverloren vor sich hin trällernd das Glockenspiel betätigt und dieses bittet, nun endlich eine Gespielin herbeizuzaubern, humpelt wieder das alte Weib herein. Um nicht ewig eingekerkert zu sein, schwört Papageno ihr ewige Treue – solang er keine Schönere sehe. Plötzlich steht Papagena vor ihm, an Aussehen und Farbe ihm ganz gleich, die er sogleich in seine Arme schließen will. Ein Priester aber führt seine Papagena weg.

Die drei Knaben wähnen sich am Ende ihrer Mission und wollen nun ausruhen. Sie haben das Märchen gerettet und malen die Zukunft der Menschheit und der Welt in rosigem Licht. Da erscheint bei ihnen unerwartet die Prinzessin Pamina. Sie versteht die Welt nicht mehr, da ihr Prinz Tamino vermeintlich seine Liebe verweigert.

Verzweifelt will sie sich das Leben nehmen. Die drei Knaben retten sie, entreißen ihr den Dolch, spenden neuen Lebensmut und führen sie zu Tamino. Pamina und Tamino gestehen sich ihre Liebe. Die Zauberflöte erklingt und nun sind sie endlich im Stande, die letzten Prüfungen, symbolisiert durch Feuer und Wasser, gemeinsam zu bestehen.

Wieder gibt es Arbeit für die drei Knaben: Weil er Papagena nicht wiederfinden kann, will nun auch Papageno seinem Leben ein Ende machen. Gerade noch rechtzeitig ermahnen ihn die drei Knaben, der Wunderkraft seiner Silberglöckchen zu vertrauen, die seine Papagena herbeizaubern. Nach dieser gemeinsamen Anstrengung aller steht nun dem Hochzeitstanz nichts mehr im Wege.

Von Monostatos angeführt, versuchen die Königin der Nacht und ihre drei Damen, in das Zentrum der Macht vorzudringen und die Herrschaft Sarastros gewaltsam zu beenden. Die aufgehende Sonne des neuen Tages vernichtet mit ihren Strahlen den Aberglauben der alten Zeit und zeigt das neue Paar Pamina und Tamino im strahlenden Licht der Aufklärung, einer von uns allen ersehnten Utopie von Frieden und Harmonie der Welt.

ÜBERIRDISCH – DIE ZAUBERFLÖTE

Mit der »Golden Record« wurden 1977 Bild- und Audiodaten in die unendliche Weiten des Weltraums geschickt. Mit dabei auch ein Stück aus der »Zauberflöte«.

»Dies ist ein Geschenk einer kleinen, weit entfernten Welt, eine Probe unserer Klänge, unserer Wissenschaft, unserer Bilder, unserer Musik, unserer Gedanken und unserer Gefühle«, ließ der damalige US-Präsident Jimmy Carter mögliches außerirdisches Leben wissen. An Bord waren zahlreiche konzertante und ethnologische Musikstücke – aber nur eine Opernarie. Und die klingt alles andere als einladend: »Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen«, droht die Königin der Nacht in höchsten Tönen, gesungen von der Sopranistin Edda Moser.

Dass einmal eine Arie aus seiner Oper »Die Zauberflöte« als Stellvertreter menschlicher Befindlichkeit ins All geschickt werden sollte, konnte Mozart zur Zeit der Uraufführung im Jahre 1791 kaum ahnen. Den Ehrgeiz, alle Facetten menschlichen Daseins und Strebens in seiner letzten uraufgeführten Oper zum Ausdruck zu bringen, kann man dem überzeugten Freimaurer – und damit ein Kind seines aufgeklärten Zeitalters – nicht absprechen. Kaum ein anderes Werk der Operngeschichte ist so vielschichtig, schillernd, klar und rätselhaft zugleich.

Aus lauter langer Weile

Die konkreten Umstände, die zur Entstehung der »Zauberflöte« führten, sind schwer nachzuweisen. Zu viele Mythen und Legenden ranken sich um das letzte Lebensjahr Mozarts. Vermutlich im Frühjahr 1791, zwei Jahre nach Ausbruch der französischen Revolution, beginnen Mozart und Schikaneder ihr mehr oder weniger märchenhaftes Lehrstück über menschliche Selbstbestimmung und Vernunft: In einem Brief an Mozart erwähnt Schikaneder eine Textstelle aus dem zweiten Finale der »Zauberflöte« (»... Pa-pa-pa...«).

Das Freihaustheater in Wien, das Emanuel Schikaneder 1789 übernommen hat, muss Mozart spätestens am 2. Juni 1790 zum ersten Mal von innen gesehen haben.»Uno Cosa rara« und »Die beiden Antons«, zwei leichte Opern des damals populären Komponisten Benedict Schack, habe er in Schikaneders Wiener Wirkungsstätte gesehen, schreibt Mozart in einem Brief an seine Frau Constanze. Kennen gelernt hatten die Mozarts den umtriebigen Theaterleiter, Schauspieler, Regisseur, Komponisten und Autor während ihres Aufenthalts in Salzburg 1780.

Dank der Abreise von Constanze zur Kur nach Baden am 4. Juni 1791 bekommt die Entstehungsgeschichte der »Zauberflöte« konkretere Züge. Mozart schreibt ihr täglich: »Aus lauter langer Weile habe ich heute von der Oper eine Arie componirt ... und sage in Gedanken mit Dir: Tod und Verzweiflung war sein Lohn!« – ein wortwörtliches Zitat aus dem Duett Nr. 11 des 2. Aufzugs. Der Kompositionsauftrag für eine Oper zur Krönung Leopolds zum König von Böhmen bringt Mitte Juli die Arbeit zum Erliegen. In nur wenigen Wochen entsteht »La Clemenza di Tito«.

Im gleichen Monat geht bei Mozart der legendäre anonyme Auftrag von Graf Waldegg-Stuppach ein: Zum Gedenken an die verstorbene Frau des Grafen soll Mozart ein Requiem schreiben, das der eitle Adelige dann in seinem eigenen Namen aufführen will.

Funkensprühende Theatermaschinerie

Die »Zauberflöte« nimmt in der Opernliteratur eine Sonderstellung ein - und ist eine Modeerscheinung ihrer Zeit. Die Ernüchterung durch die Aufklärung brachte eine neue Vorliebe für alles Phantastische, Exotische und Märchenhafte mit sich. Ende des 18. Jahrhunderts standen die sogenannte Wiener Kasperl- und Märchenopern hoch im Kurs.Auf der Suche nach Verzauberung durch ein kurzweiliges Spektakel strömten die Massen. Überraschende Effekte, ständige Verwandlungen und ungewöhnliche Bühnentricks waren der Zuschauergunst halbe Miete.

Formal standen diese Opern dem deutschen Singspiel, der ersten eigenständigen deutschen Operngattung, nahe und orientierten sich mit dem Wechsel von musikalischen Nummern und Dialogen an der französischen Opera Comique. Die Handlung wurde meist von einer durch äußere Umstände bedrohten, aber

am Ende doch den Sieg davontragenden Liebesgeschichte angetrieben. Überirdische Mächte wie Zauberer oder Geister griffen mit Vorliebe in das menschliche Geschehen ein, und selten fehlten Szenen mit wilden Tieren, Priesterchören oder Zauberinstrumenten – »Die Zauberflöte« lässt grüßen!

Vorgänger in diesem Sinne waren die 1789 am Schikanederschen Freihaustheater uraufgeführte Oper »Oberon, König der Elfen« oder das an Schikaneders Konkurrenztheater, Marinellis Leopoldstädter Theater, uraufgeführte heroisch-komische Singspiel »Das Sonnenfest der Braminen«.Die deutschen Singspiele, die Schikaneder auf seiner Bühne zeigte, waren Mozart genau so vertraut wie die Märchen und Mysterienwelt eines Christoph Martin Wieland.

Dessen im Märchenband »Dschinnistan« zusammengefassten Geschichten wurden häufig für Schikaneders Bühne adaptiert. Die dreibändige Märchensammlung enthielt das Märchen »Lulu oder Die Zauberflöte« von August Jacob Liebeskind, das neben Wielands »Die klugen Knaben« und »Oberon« auch zu Schikaneders lnspirationsquellen für den Zauberflötentext gehörte. Dazu kommt eine Fülle unterschiedlichster Motive und Topoi aus Schikaneders eigenen literarischen und Repertoire-Kenntnissen.

Die Symbolik der Freimaurer hat Schikaneder dem Romanen »Sethos« des Abbé Jean Terrassen von 1731 entnommen, ein Klassiker der Freimaurer-Lektüre und Vorlage für zahlreiche Freimaurer-Symbole und Rituale.

Der stille Beifall

Am 28. September 1791 trägt Mozart in das »Verzeichnüss aller meiner Werke«die vollendete Komposition der Oper »Die Zauberflöte« ein.Ob Schikaneder ihn für eine schnelle Vollendung tatsächlich in das sogenannte »Zauberflötenhäuschen« eingesperrt hat, das damals neben dem Freihaustheater stand und heute in Salzburg zu bewundern ist, bleibt Spekulation. Wie auch immer, die Uraufführung findet am 30. September in Schikaneders »Kaiserl. Königl. Privil. Theater im Starhembergschen Freyhaus auf der Wieden« zu Wien statt. Mozart dirigiert vom Flügel aus, sein Kopist Süßmayr blättert ihm die Noten und Schikaneder selbst singt den Papageno.

Die Berichte über das Ausmaß des Erfolges dieser Uraufführung sind widersprüchlich. »Die neue Maschinenkomödie die zauberflöte ... findet den gehohften Beifall nicht«, schreibt ein anonymer Korrespondent am

9. Oktober 1791. Mozart selbst berichtetet Gegenteiliges: »Eben komme ich von der Oper; Sie war eben so voll wie allzeit. Das Duett Mann und Weib etc. und das Glöckchen Spiel im ersten Ackt wurde wie gewöhnlich wiederhollet – auch im 2:t Ackt des Knaben Terzett – was mich aber am meisten freuet, ist, der Stille beifall – man sieht recht, wie sehr und immer mehr diese

Oper steigt«, schreibt er in einem Brief und später: »...das sonderbarste dabei ist, das den abend, als meine neue Oper mit so vielen Beifall zum erstenmale aufgeführt wurde, am nemlichen abend in Prag der tito zum letztenmale auch mit ausserordentlichen beifall aufgeführet worden... «

Außer Diskussion steht der Erfolg, den das Werk im Laufe der Zeit hatte. Im Oktober 1791 finden allein über zwanzig Aufführungen statt. Noch im November begannen einige Wiener Verleger nummernweise Klavierauszüge der Oper auf den Markt zu bringen. Mozart sollte von diesem nachwirkenden und bis in unsere Zeit anhaltenden Erfolg nicht mehr viel haben.Am 20. November legt er sich krank zu Bett und stirbt am 5. Dezember, um fünf Minuten vor ein Uhr morgens, im Alter von nur 35 Jahren.

Spielarten der »Zauberflöte«

Kaum eine andere Oper erregt und erfreut bis heute wie Mozarts »Zauberflöte«. Die Gleichzeitigkeit von märchenhaften und aufklärerischen Motiven, die Komplexität und Inkohärenz der Figuren, der schmale Grat zwischen existentiellem Ernst und schelmischer Heiterkeit und natürlich der in keinem Moment der Oper versiegende Einfallsreichtum der mozartschen Musik inspiriert bis heute zu immer neuen Interpretationen:

-Nicht mal ein Jahr nach der Uraufführung findet die vom Geschäftsmann Schikaneder als 100. Vorstellung angekündigte 83.Aufführung der »Zauberflöte« im Wiedner Theater statt.

-1794 führt Goethes Schwager Christian August Vulpius eine eigene dreiaktige Text-Bearbeitung der »Zauberflöte« auf, die Goethes Zustimmung findet und zum Vorbild für zahlreiche spätere Aufführungen der Oper in Deutschland wird.

-Um den Erfolg des Stückes auszunützen, schreibt Schikaneder unter dem Namen »Das Labyrinth oder der Kampf mit den Elementen« eine Fortsetzung der »Zau berflöte« mit Musik von Peter Winter. Die geringe Anzahl an Aufführungen lässt auf kein sonderlich großes Zuschauerinteresse schließen. Auch Goethe versucht sich an einer Fortsetzung der Geschichte und verfasste Fragmente des Librettos zu »Der Zauberflöte« zweiter Teil, zu dem es immerhin eine komponierte Ouvertüre von Carl Friedrich Zelter gibt.

-In Berlin wird 1816 in der Königlichen Oper Berlin eine Neuinszenierung der »Zauberflöte« gezeigt, für die Karl Friedrich Schinkel ein klassizistisch-ägyptisierendes Bühnenbild entwirft, das bis heute legendär ist. Der nachtblaue, kuppelförmige Sternenhimmel mit der schmalen Mondsichel, vor dem Schinkel die Königin der Nacht auftreten lässt, hat den Bilderkanon der »Zauberflöte« nachdrücklich geprägt und wird bis heute in einer Bearbeitung von Fred Berndt an der Staatsoper in Berlin verwendet.

-1818 entwirft der Maler Simon Quaglio das Bühnenbild für die Neuinszenierung in der Münchner Oper und erfindet einen schwingenden Sternenmantel vor dramatischem Wolkenhimmel für die Königin der Nacht, der den legendären Ruf der »Zauberflöte« weiter vertieft.

-Der Dirigent Arturo Toscanini dirigiert am 30. Juli 1937 »Die Zauberflöte« als seine letzte Bühnenproduktion bei den Salzburger Festspielen und erregt mit seiner eigenwilligen und umstrittenen Interpretation der mozartschen Tempi die Aufmerksamkeit der Musikwelt.

-Der schwedische Filmregisseur lngmar Bergmann produziert 1974 eine Filmversion der »Zauberflöte« in schwedischer Sprache, in der er den Konflikt zwischen Sarastro und der Königin der Nacht als Scheidungskrieg inszeniert.

-Der britische Schauspieler und Regisseur Kenneth Branagh interpretiert Mozarts Oper in seinem 2006 realisierten Film »The magic flute« als Menschheitsdrama eines fiktiven Krieges und schickt Tamino los, um die ganze Welt vor ihrem Untergang zu retten.

-Am 1. März 2007 inszeniert Martin Kusej am Opernhaus Zürich die »Zauberflöte« als den von allen freimaurerischen Symbolen befreiten Kampf eines Paares um ihre Liebe im Korsett gesellschaftlicher Zwänge und Sensationslust und erntet damit eben soviel Anerkennung wie Ablehnung.

-2008 verlegt eine Berliner Inszenierung Mozarts Oper in eine U-Bahnstation im Regierungsviertel und damit ins Hier und Jetzt des Berliner Politzirkus.

-2012 inszeniert der Intendant der Komischen Oper Berlin, Barrie Kosky, gemeinsam mit der britischen Theater

truppe »1927« eine als Hommage an den Stummfilm angelegte »Zauberflöte«, die Videoarbeit und szenisch-musikalische Vorgänge aufs engste verzahnt und traf damit erneut einen Nerv der Zeit: Seit der Premiere im November 2012 hat seine bildmächtige Inszenierung weltweit bis heute mehr als 600.000 Zuschauer angezogen.

Verena Harzer

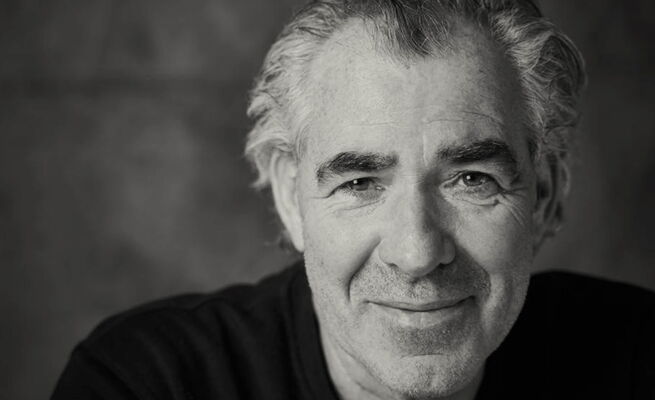

»DIESEM WUNDERBAREN WERK KANN NIEMAND WIRKLICH GERECHT WERDEN«

Seit der Kindheit beschäftigt »Die Zauberflöte« Igor Folwills Denken und Empfinden. Als Regisseur hat er Mozarts Oper immer wieder zu deuten versucht, vor Eutin zuletzt im Goethe-Theater Bad Lauchstädt. Dort hat er der Dramaturgin Ilsedore Reinsberg ausführlich Einblicke in seine Gedanken zur »Zauberflöte« gewährt. 1) Auf dieser Basis entstand dieses Interview.

1) Veröffentlicht in »Ans Licht gebracht – Zum 230. Geburtstag der »Zauberflöte« in Goethes Theater«, Herausgeberin Ilsedore Reinsberg, Bad Lauchstädt, 2021

Herr Folwill, mit welchen Überlegungen packen Sie die Aufgabe an, Mozarts »Zauberflöte« auf die Eutiner Seebühne zu bringen?

Oha! Man kann die »Zauberflöte« auf tausende Arten sehen. Sie bietet unterschiedlichen Weltanschauungen verschiedene Möglichkeiten zur Interpretation. Jeder kann sie für sich haben, dem Stück begegnen, ohne dass vordergründig eine Richtung vorgegeben ist. Für mich ist bedeutsam, beim Publikum alle Sinne zu schärfen für dieses Stück voller musikalischer Kostbarkeiten und für die Feinheiten des Bühnengeschehens.

Die »Zauberflöte« taucht in Ihrem Arbeitsleben als Regisseur sehr oft auf. Wann begann Ihre Beschäftigung mit dieser Oper?

Dieses Werk fasziniert mich, solange ich denken kann. Meine Mutter war eine »Zauberflöten«-Fanatikerin, die es mit Sarastro hielt: »Die Strahlen der Sonne« – und alles ist gut. Mir hingegen flößte Sarastro als Kind permanent Angst ein, weil er so tief sang und bedrohlich wirkte.

Klingt ja abschreckend. Was oder wer weckte dann im kleinen Jungen die Faszination?

Es ist wohl jedem klar, dass sich ein Kind in Papageno verliebt. Mir passierte das bei den Salzburger Festspielen. Ich sehe mich noch heute im Großen Festspielhaus in der 6. Reihe außen sitzen. Hermann Prey gab den Papageno, der so angelegt war, dass er sich in einem ständigen Dialog mit dem Publikum befand. Ich hatte das Gefühl, dass Papageno das ganze Stück allein für mich spielt und ich die eigentliche Hauptperson darin bin. Der Klavierauszug zur »Zauberflöte« war überhaupt der erste Klavierauszug, den ich besaß. Ich hatte ihn mir als Kind zu Weihnachten gewünscht, damals ein wirklich großer Wunsch. Inzwischen habe ich ihn an meinen Sohn weitergegeben, der ihn in Ehren hält.

Wann sind Sie zum ersten Mal vom Zuschauer zum Gestalter dieser Oper geworden?

Ziemlich zu Beginn meiner Regie-Laufbahn bot mir der Intendant des Theaters Hagen, das überregional mehrfach ausgezeichnet worden war, die Inszenierung der »Zauberflöte« an. Ausgerechnet »Zauberflöte« an einem solchen Haus!, dachte ich. Auf der einen Seite war mir bewusst, was das für eine konzeptionell herausfordernde Aufgabe ist, denn als Regisseur ist man bei der »Zauberflöte« mit der Sinn-Frage in fortdauernder Erklärungsnot. Auf der anderen Seite wusste ein Theaterdirektor, dass mit »Zauberflöte« eigentlich nichts wirklich schiefgehen kann.

Wie meinen Sie das?

Der Titel zieht immer, egal, was für eine Inszenierung dem Publikum angeboten wird. Da gab es neben seriösen, großartigen Umsetzungen einige Ungeheuerlichkeiten und Lieblosigkeiten zu beobachten. Allerdings kann ich ohnehin mit fertigen Wahrheiten wenig anfangen.

Dann hatten und haben Sie sicher den Ehrgeiz, mit überzeugenden Regie-Einfällen Mozarts beliebtester Oper gerecht zu werden?

Diesem wunderbaren Werk kann niemand wirklich gerecht werden. In meiner ersten Inszenierung habe ich viel falsch gemacht, weil ich das Stück eben doch nicht genau gelesen hatte. Das sollte man aber immer und immer wieder aufs Neue, es lohnt sich. Nichts war höchstpeinlich, aber richtig war manches eben auch nicht.

Können Sie uns ein Beispiel nennen, was damals nicht ganz richtig war?

Leichtfertig bin ich mit der Idee umgegangen, dass die Schlange am Beginn des Stückes etwas mit der Geschichte von Adam und Eva zu tun hat, also mit Verführung und der Angst des Mannes vor der Frau. Ich wusste, dass es das nicht sein kann, aber bessere Lösungen waren mir auch nicht eingefallen. Asche auf mein Haupt.

Wie sehen Sie denn heute die Schlange im ersten Bild der Oper?

Nach meiner ersten »Zauberflöte« stieß ich auf Gemälde von William Blake, zum Beispiel »Nebukadnezar« oder »Vogelmensch«, und begann, mich mit Alchemie und Mystik der Mozart-Zeit zu beschäftigen. Dabei begegnete ich einer überaus reichen Bilderwelt, von der sich auch einiges in unserem Bühnenbild wiederfinden wird. Nach dem vorausgegangenen Jahrhundert der Fragestellungen waren zu Mozarts Zeit nunmehr rationale Antworten gefordert. Vieles aber entzieht auch noch in unserer heutigen Welt zufriedenstellender Beantwortung und Erklärung. Im Spannungsfeld von Natur, Vernunft, Weisheit bemühten sich damals nicht nur Naturwissenschaftler und Philosophen, sondern insbesondere die Mystiker und Alchemisten, gerade auch das Unerklärliche, Unabwendbare sichtbar zu machen; wer sind wir, woher kommen wir, wohin gehen wir. Ich sage wir, gemeint ist aber auch die Menschheit, die Welt, der Kosmos.

Wie stellt sich dieses Ringen um Erkenntnis in der Oper dar?

Der Tod von Paminas Vater trat zeichenhaft auf der Schwelle einer Epochen-Wende ein. Das rein patriarchalische Prinzip hatte sich überholt. Neues musste kommen. Und da kommt Tamino ins Spiel. Tamino – ein Königssohn – wird von der Schlange, hier gemeint als Zeichen der Wiedergeburt (Ouroboros), vom ewigen Schicksal auf die Bühne, die Erde geworfen. Alles, was ihm ab jetzt begegnet, ist vorherbestimmt. Tamino trifft auf die Schlange, und drei Damen befreien ihn von ihr, als würden sie die Nabelschnur durchtrennen.

Kann er zum Mittler der Welten werden?

Interessant. Verstehen Sie darin auch eine indirekt politische Bekundung Mozarts, dass im Gefolge von Aufklärung und Französischer Revolution eine neue Ära der Menschheitsgeschichte beginnt?

Mozarts war gesellschaftlich viel stärker engagiert, als vielen von uns bewusst ist. Der Beweis ist schon zur Genüge erbracht. Im Sinne der Aufklärung aus der Gedankenwelt Kants und des moralischen Theaters Goethes und Schillers ist die »Zauberflöte« auch ein Lehrstück, ein leidenschaftlicher Appell Mozarts und Schikaneders gegen Vorurteile, gegen Sklavenhaltung, gegen Frauenfeindlichkeit, gegen Rassismus. »Es gibt ja auch schwarze Vögel in der Welt, warum nicht auch schwarze Menschen«, sagt sich Papageno. Vergessen wir nicht die Botschaft in Mozarts letzter Oper Titus: Eine wahrhaft menschliche Gesellschaftsordnung kann es nur geben, wenn der Herrscher nicht mehr Macht beansprucht als zum allgemeinen Wohlergehen des Volkes nötig ist.

In der »Zauberflöte« besteht ein Grundkonflikt auch im Kampf um Machtausübung zwischen Mann und Frau?

Nein, nur scheinbar. Es geht vielmehr um den tragischen Verlust der ursprünglichen Liebesharmonie und um den Versuch der Neukonstitution einer ganzheitlichen Welt, getragen von Liebe und Freundschaft. »Die Zauberflöte« ist die zärtlichste Oper, die es gibt! Erst durch Pamina wird ein neuer gangbarer Weg aus dem Labyrinth der Irrungen und Wirrungen ermöglicht. Sie muss die eigentlichen Prüfungen durchlaufen, bis hin zum knapp verhinderten Selbstmord, und ermöglicht so die Vereinigung mit Tamino auch auf der »höheren« Ebene. Gemeinsam sollen sie nun Feindschaft überwinden, den Konflikt auflösen und so den Weg eröffnen in die Utopie, einer neuen Harmonie.

Ist Mozart »Zauberflöte« also ein großes Welttheater?

Absolut! Neben allen Weltanschauungen, die wir in der »Zauberflöte« entdecken können, ist dieses Stück auch pralles Volkstheater, das uns alle einlädt, mitzufühlen, zu lachen und kindlich zu glauben an unerklärliche Wunder und Zauberkräfte und das ewige Göttliche. Keine der handelnden Figuren – Pamina ausgenommen – kann einen Herkunftsnachweis erbringen. Papageno zum Beispiel weiß nichts über seine Herkunft, Papagena kommt aus der Retorte, Taminos erste Worte sind »wo bin ich« etc. Aber auch alle anderen Figuren sind unterwegs, müssen sich auf den Weg machen.

Und die drei Knaben?

In unserer Eutiner Umsetzung werden die drei Knaben von drei begabten jungen Sängerinnen gespielt und gesungen. Sie werden uns durch das ganze Stück führen, ja, sind quasi Initiatoren des Märchens von der »Zauberflöte« und den Silberglöckchen. Sie liefern zu, definieren Spielorte, schlüpfen in verschiedene Rollen. Rätselhafte Wesen. Wo kommen sie her, wem dienen sie? Eines weiß ich gewiss, die Knaben sind sehr weise, mindestens so alt wie die Menschheit und passen sehr gut auf ihr Märchen auf. Eine großartige Aufgabe für die jungen Künstlerinnen und hoffentlich ein großer Theater-Spaß für uns alle. Die Knaben meinen es ernst, aber sie meinen es nicht heroisch, wenn sie »behutsam« Einfluss nehmen auf den Lauf der Dinge.

Also ist in Ihrer Inszenierung der Weg das Ziel?

Symbolisch steht das Labyrinth für den Lebensweg, für die Wirrungen und Prüfungen, Schwierigkeiten und Umwege, die ein Mensch in seinem Leben zu bewältigen hat. Den richtigen Weg zu finden, Erkenntnisse zu erlangen, Bewährungsproben und Prüfungen zu bestehen und sich mit den Geheimnissen von Leben und Tod auseinander zu setzen. Schon bei den alten Ägyptern finden sich Labyrinth-Wege in den Totentempeln, später auch in vielen christlichen Kirchen, vor allem den gotischen Kathedralen.

Ihr Schlusswort bitte, Herr Folwill:

Ich lade unsere Zuschauer und Zuhörer ein, sich mit uns auf den Weg zu begeben und zu entdecken, auf wie vielfältige Art und Weise Mozart und Schikaneder in Text und Musik ganz unterschiedliche Wege benennen und beschreiben. Am liebsten würde ich ein Quiz starten, wer die meisten Hinweise darauf in Text und Musik, vielleicht sogar im Bühnenbild findet.

DAS GANZ BESONDERE GLOCKENSPIEL

Tamino und Papageno sollen zauberhaft aus Todesgefahr gerettet werden, wenn sie, so das Versprechen der drei Damen, in Not die Flöte und das Glockenspiel ertönen lassen. Wie aber wird die lebensrettende Zauberkraft dieser Instrumente musikalisch vermittelt?

Nun, Zauber hin oder her, eine Flöte ist eine Flöte ist eine Flöte. Seit Urzeiten trägt ihr Klang Glaube, Liebe, Hoffnung in die Welt. Wie aber klingen die Silberglöckchen, die bei der Geschenkübergabe an Papageno noch in einem Kasten verborgen stecken?

Mozart selbst hat ihren Klang in seinen Bühnenanweisungen ein »ein stahlnes Gelachter« beschrieben. Erzeugt wurden

diese Töne von einem Instrument, das dem Wiener Publikum zu damaliger Zeit noch unbekannt war. Es ist ein Tasteninstrument, bei dem Metallplatten durch Hämmer oder Kugeln zum Klingen gebracht werden. Es wurde von einem Musiker hinter der Bühne angeschlagen, während Papageno im Vordergrund nur so tat, als betätige er das Glockenspiel.

Das nutzte Mozart für einen Spaß, den er sich als Besucher einer Aufführung seiner »Zauberflöte« mit seinem Freund und Theaterchef Emanuel Schikaneder machte, der selbst den Papageno verkörperte. Darüber berichtete er in einem Brief vom 8. Oktober 1791 an seine

Frau Constanze:

»Liebstes, bestes Weibchen! ... Nun ging ich auf das Theater (die Bühne) bei der Arie des Papageno mit dem Glockenspiel, weil ich heute so einen Trieb fühlte, es selbst zu spielen. Da machte ich nun den Spaß, wo Schikaneder einmal eine Haltung hat, so machte ich ein Arpeggio¹ – der erschrak – schaute in die Szene und sah mich. Als es aber das zweite Mal kam, machte ich es nicht. Nun hielt er ein und wollte gar nicht mehr weiter. Ich erriet seine Gedanken und machte wieder einen Akkord. Dann schlug er auf das Glockenspiel und sagte: Halt’s Maul! – Alles lachte dann – ich glaube, dass viele durch diesen Spaß das erste Mal erfuhren,dass er das Instrument nicht selbst schlägt …«

1) Musikalische Fachbegriff für einen Akkord, bei dem die einzelnen Töne nicht gleichzeitig einsetzen, sondern in kurzen Abständen nacheinander

In der Eutiner Aufführung kommt für Papagenos SOS-Musik ein Klaviatur-Stahlstabspiel mit Tangentenmechanik zum Einsatz. Dieses Instrument ist 1986 in Zürich von der Firma Sonnleiter Musik Spektrum im Zusammenwirken mit dem Dirigenten Nikolaus Harnoncourt, der ein Faible für historische Klangtreue hat, entwickelt worden. »Der Klang ist kurz, hell und durchdringend«, heißt es aus dem Hause Sonnleitner.

Für Regisseur Igor Folwill ist dieser helle Klang ein Schlüssel für die Zauberwirkung von Mozarts Oper aufs Publikum: »Das Geheimnis der »Zauberflöte« ist die Stille, ist das feine Hören der Zwischentöne. Das Glockenspiel ist die Wahrheit im Stück, eine Offenbarung über die Macht der Musik, die keiner erklären kann.«

Mozart über seine Arbeit an »Die Zauberflöte«

»Und das Ding wird im Kopf wahrlich fast fertig, wenn es auch lang ist, so dass ich’s hernach mit einem Blick, gleichsam wie ein schönes Bild oder einen hübschen Menschen im Geist übersehe und es auch gar nicht nacheinander, wie es hernach kommen muss, in der Einbildung höre, sondern wie gleich alles zusammen. Alles, das Finden und Machen, geht in mir nun wie in einem schönen starken Traum vor.«

»DER TOD SCHRECKT MICH NICHT«

Mozart in einem Brief an seinen Vater, 4. April 1787

Nun höre aber, daß sie wirklich krank seyen! Wie sehnlich ich einer Tröstenden Nachricht von ihnen selbst entgegen sehe,brauche ich ihnen doch wohl nicht zu sagen; und ich hoffe es auch gewis – obwohlen ich es mir zur gewohnheit gemacht habe, mir immer in allen Dingen das schlimmste vorzustellen – da der Tod

– genau zu nehmen – der wahre Endzweck unseres lebens ist, so habe ich mich seit ein paar Jahren mit diesem wahren, besten freunde des Menschen so bekannt gemacht, daß sein Bild nicht allein nichts schreckendes mehr für mich hat, sondern recht viel beruhigendes und tröstendes!

und ich danke meinem gott, daß er mir das glück gegönnt hat mir die gelegenheit – sie verstehen mich – zu verschaffen, ihn als den schlüssel zu unserer wahren Glückseeligkeit kennen zu lernen. Ich lege mich nie zu bette ohne zu bedenken, daß ich vielleicht– so Jung als ich bin – den anderen Tag nicht mehr seyn werde – und es wird doch kein Mensch von allen die mich kennen sagn können, daß ich im Umgange mürrisch oder traurig wäre. Und für dieses glückseeligkeit danke ich alle Tage meinem Schöpfer und wünsche sie vom Herzen Jedem meiner Mitmenschen. Ich habe ihnen in dem briefe – so die storace eingepackt hat – schon über diesen Punkt – bey gelegenheit des traurigen Todfalls Meines liebsten besten Freundes grafen von Hatfeld – meine Denkungsart erklärt. Er war eben 31 Jahre alt wie ich – ich bedaure ihn nicht - aber wohl herzlich mich und alle die, welche ihn so genau kannten wie ich. Ich beschwöre sie bey allem, was uns heilig ist. Doch hoffe ich bald einen Trostreichen brief von ihnen zu erhalten, und in dieser angenemmen Hofnung küße ich ihnen sammt meinem Weibe und dem Carl I000mal die hände, und bin Ewig

ihr gehorsamster Sohn

W.A. Mozart

AUS DEM THOMAS EVANGELIUM *)

Jesus sprach zu den Jüngern: »... wenn ihr das Innere wie das Äußere macht und das Äußere wie das Innere und das Obere wie das Untere, und wenn ihr das Männliche und das Weibliche zu einem Einzigen macht, so daß das Männliche nicht männlich und das Weibliche nicht weiblich ist, ... dann werdet ihr .in das Königreich. eingehen.« Logion 22

*) Das Thomasevangelium ist eine Sammlung von 114 Logien (Sprichworten) und kurzen Dialogen. Der vollständige Text liegt in einer koptischen Fassung vor, die um 350 n. Chr. niedergeschrieben wurde. Sie enthält Übereinstimmungen zu Jesusworten, die im Neuen Testament bekannt sind, aber auch mehrere sonst unbekannte Jesusworte. Die Bedeutung des Thomasevangeliums wird unterschiedlich beurteilt. Entdeckt wurden Fragmente 1897 bei Kairo, 1945 folgte der Fund des gesamten koptischen Kodex.

HOHELIED AUF DAS »EWIG WEIBLICHE«

Was macht Mozarts »teutsche Oper« ungemindert seit mehr als zwei Jahrhunderten so attraktiv wie rätselhaft für die Musikwelt und ihr Publikum? Darüber reflektiert Dirigent Laurent Wagner in seinem Beitrag für dieses Programmheft.

Warum bloß halten wir nach 234 Jahren »Die Zauberflöte« immer noch für etwas ganz Besonderes? Ausgerechnet in einer ungeduldigen und schnelllebigen Zeit, die den Respekt vor allen Menschen ohne Unterschied von Geschlecht, Hautfarbe und Weltanschauung in bis dato nie erlebter Weise großschreibt, versammeln sich neunmal zweitausend Menschen, um ein sehr langes Stück zu erleben, das von frauenfeindlichen oder rassistischen Aussagen nur so wimmelt und eine von vielen verbreiteten Weltanschauungen verherrlicht. Ist es denn wirklich nur so, dass wir die Musik Mozarts dermaßen schön finden, dass wir vor einer vermeintlich zweifelhaften Handlung schamhaft und feige die Augen zudrücken? Wohl kaum. Das Werk verdient eine bessere, bewusstere, ehrlichere Annäherung.

Bekanntlich ist »Die Zauberflöte« eine Initiations-Oper. Wer aber wird hier initiiert? Etwa nur Tamino und Pamina, wie uns vom Libretto scheinbar suggeriert wird? Oder vielleicht auch die Gruppe der vermeintlich bereits Initiierten? Oder gar wir alle? Hielten wir Letzteres für richtig, so hätten wir vielleicht den ersten Baustein der Antwort auf die eingangs gestellte Frage.

Lange hielt sich die Mär, das Libretto weise mitten im ersten Akt einen Bruch auf. Aus einer »guten« Königin der Nacht und einem »bösen« Sarastro würden ohne erkennbaren Grund plötzlich eine böse Königin und ein guter Sarastro. Als wüsste nicht jeder Krimiautor, dass er den Leser solange wie irgend möglich über die wahren Verhältnisse im Dunkeln tappen lassen sollte? Als bestünde Weisheit nicht darin, den Schein, den ersten Eindruck zu hinterfragen?

Wollte man unbedingt eine Art Schnitt (oder besser: einen Wendepunkt) in der Handlung der »Zauberflöte« festmachen, dann höchstens zwischen dem ersten und dem zweiten Akt. Tatsächlich scheinen alle Hauptfiguren während der Pause eine Wandlung durchgemacht zu haben: Von der ehrlich und herzzerreißend um die Tochter trauernden Mutter wird die Königin zur Rachefurie; vom Frauenverächter wird Sarastro zum väterlichen Begleiter Paminas; vom draufgängerischen Verliebten wird Tamino zum braven, beflissenen, folgsamen Anwärter auf die Aufnahme in den Kreis der Weisen. Nur Pamina bleibt sich beachtenswerterweise in ihrer Standhaftigkeit, Duldsamkeit und Verschwiegenheit (dies die drei Tugenden, die von den drei Knaben Tamino auferlegt werden) treu. Sie ist es, die intuitiv erkennt, worum es hier geht: Es herrscht Krieg. Krieg der Geschlechter. Es geht um Macht, Einfluss, Deutungshoheit. Dieser Krieg endet jedoch nicht mit dem Sieg eines Geschlechts über das andere, sondern mit dem Frieden zwischen den Kriegsparteien, mit der wiedererlangten Einheit beider Pole der Menschheit. Besiegt werden nur die, die ebendiesen Frieden ablehnen. Schien Sarastro zunächst, wie seine Widersacherin (Königin der Nacht), den Kampf entschieden führen zu wollen, so ist es eine Frau, Pamina, die ihn kraft ihrer mutigen Unabhängigkeit von der Sinnlosigkeit des Mann-Frau-Konflikts zu überzeugen weiß und die Tamino den Weg zu Weisheit und Tugend weist: »Ich selbsten führe Dich, die Liebe leitet mich«, sagt sie Tamino zu Beginn der Feuer- und Wasserprobe, bevor sie ihn über die wahre Natur und Provenienz der »Zauberflöte« aufklärt.

Im Unterschied zu Tamino und Papageno, denen die Spielregeln wiederholt eingeschärft wurden, wird Pamina jedoch bis kurz vor Schluss gar nicht mitgeteilt, was von ihr erwartet wird. Ja, sie dürfte nicht einmal wissen, dass von ihr etwas erwartet wird. Sie muss sich lange als Spielball in einem Konflikt sehen, der hinter verschlossenen Türen und scheinbar ohne Rücksicht auf sie ausgetragen wird. Und doch ist sie es, die schließlich die ganze Sache in die Hand nimmt. Wenn das kein Hohelied auf das »ewig Weibliche« ist!!! Wer wollte da noch von einer frauenfeindlichen Oper sprechen?

Vermöchte es die Musik, uns diese nur scheinbar sperrige, in der Tat jedoch versöhnliche, die Menschheit bejahende Botschaft nahezubringen, so wüssten wir, was wir an der Tonsprache haben. Erst recht an Mozart.

Laurent Wagner

REFLEXIONEN ÜBER DIE ZAUBERFLÖTE

Eine Oper der Bilder

»Die Zauberflöte« ist eine Oper der Bilder. Was hinter oder unter diesen Bildern liegt, lässt sich mit Worten nur unzureichend benennen, findet seinen passenderen Ausdruck in der Welt des Märchens, in der Welt der Träume – und in der Welt der Musik. In ihrer Rätselhaftigkeit und in der Faszination ihrer Bilder liegt der Reiz, den sie bis heute auf Opernbesucher unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft ausübt….

So nimmt es kaum Wunder, dass die Inszenierungsgeschichte der »Zauberflöte« nicht zuletzt auch eine Geschichte immer wieder neu gefundener Bildwelten ist. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass es nicht selten Künstler aus dem Bereich der Bildenden Künste sind, die an derAufführungsgeschichte dieser Oper maßgeblich mitgeschrieben haben: als einer der ersten, nur 25 Jahre nach der Uraufführung, Karl Friedrich Schinkel mit seinen berühmten Entwürfen für die Aufführung an der Hofoper Berlin 1816, im 20. Jahrhundert dann Max Slevogt (Berlin 1928), Oskar Kokoschka (Genf 1965), Marc Chagall (Metropolitan Opera New York 1967), Ernst Fuchs (Hamburgische Staatsoper 1977) und David Hockney (Glyndebourne 1978), um nur ein paar zu nennen.

Ulrich Lenz, Dramaturg

Hamlet, Mona Lisa, Die Zauberflöte

»Die Zauberflöte« ist neben Shakespeares Trauerspiel »Hamlet« und Leonardos Bildnis der »Mona Lisa« das dritte große Rätselwerk unserer Kultur. Keine Generation, kein Jahrzehnt, vielleicht sogar kein Jahr, in dem nicht einer kommt und sagt, jetzt habe er das Geheimnis eines dieser Wunderwerke gelüftet, jetzt habe er die Wahrheit gefunden, jetzt sei endlich Schluss mit dem Tüfteln und Knobeln und Herumrätseln. Von nun an sei alles klar.

Klar ist allerdings nur, dass nach jeder endgültigen Lösung alle drei Werke weiterhin so provokativ verschlüsselt dastehen wie zuvor, funkelnd von Zweideutigkeit und Hintersinn. Sie geben sich ganz einfach in ihrer äußeren Erscheinung und sind doch unverschämt herausfordernd in den Fragen, zu denen sie uns zwingen und deren Antwort sie gleichzeitig verunmöglichen.

Wer ist die Königin der Nacht und wer Sarastro, was verkörpern sie, wie gut und wie böse sind die zwei mächtigen Wesen wirklich? ... Wie gut ist das Gute, das in der »Zauberflöte« zuletzt siegt, und wie schlecht ist das Schlechte, das am Ende schreiend in den Abgrund sinkt? Antworten gibt es zuhauf, Bücher, die alles klären wollen, finden sich schubkarrenweise, aber jeder, der in das Stück eintaucht und von seiner Musik aufgenommen wird, erlebt mit der Herrlichkeit der Klänge immer auch wieder die irritierende Gewalt seiner Rätsel.

Peter von Matt, Publizist

KÖNIGIN DER NACHT IM BESTEN LICHT

Erstmals arbeitet Andreas Schmidt als Lichtdesigner für die Eutiner Festspiele. Die Oper »Die Zauberflöte« stand bereits am Theater Pforzheim auf seiner Agenda.

In die Ausleuchtung der Seebühne sind, anders als in einem geschlossenen Theatersaal, die natürlichen Lichtverhältnisse wie Sonnenuntergang oder Mondschein einzubeziehen. Wie kompliziert macht das die Arbeit des Lichtdesigners?

Natürlich schaue ich mir die Lichtverhältnisse während der Proben an, jedoch beeinflussen kann ich sie nicht. Viel wichtiger ist mir grundsätzlich, mit den Mitteln die mir zur Verfügung stehen, eine brillante Körperlichkeit der DarstellerInnen sowie eine schöne Räumlichkeit auf der Bühne zu erreichen.

Gibt es, abgestimmt auf die unterschiedlichen Anfangszeiten der »Zauberflöte«, entsprechend abgestufte Lichtstärken?

Nein! Es gibt nur eine Programmierung für die Aufführungen.

Was ist für die Beleuchtung die kniffligste Szene der Oper, welche nach deiner Meinung die schönste?

Das Kniffligste ist es, bei Tageslicht kleine Räume und Intimität auf der Bühne zu erzeugen. Und die schönste Szene ist die emotional elektrisierende Rachearie der Königin der Nacht.

Welche Vorgaben gibt es von Regisseur Folwill für die Lichtstimmung und -führung?

Jeder von uns hat seine eigenen Vorstellungen bezüglich des Lichts zur Regie. Daher stimmen wir uns untereinander ab, so dass das Lightdesign die Regie unterstützt.

Wieviele Scheinwerfer, Leuchtmittel sind für die »Zauberflöte« im Einsatz?

Ca. 120 Scheinwerfer, davon rund 80 Prozent mit LED-Leuchten.

Was war deine bisher aufregendste Arbeit als Lichtdesigner?

Das Lightdesign der Oper Satyagraha von Philip Glass über das Leben von Gandhi, aufgeführt in Hannover unter der Regie von Daniel Kramer und der Bühnengestaltung durch Justin Nardella.

Informationen

Dirigent: Laurent Wagner

Regie: Igor Folwill

Bühnenbild: Jörg Brombacher

Orchester: Festspielorchester Eutin

Alle Gesangstexte in Deutsch.

Besetzung

Künstlerisches Team

Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.