Die Presse ist begeistert! Lesen Sie eine Auswahl der Kommentare:

Warum „West Side Story“ ein unvergessenes Spektakel der Extraklasse ist (shz.de)

Eutiner Festspiele: Publikum ist nach Premiere völlig aus dem Häuschen (shz.de)

„West Side Story“ in Eutin: Lohnt sich der Besuch des Musicals? (kn-online)

Hormoneller Überschuss vs. Ewige Liebe (concerti)

Fester Bestandteil des kulturellen Sommers in Schleswig-Holstein (KulturPort-SH)

Rassismus und Romantik: Eutiner Festspiele mit „West Side Story“ gestartet (NDR-Kultur)

„West Side Story“ – Hintergründe, Cast und Kreativteam exklusiv!

Das bisher erfolgreichste Musical auf der Seebühne!

Am 26. September 1957 war es endlich so weit: Acht Jahre nach der ersten Idee von Leonard Bernstein und Drehbuchautor Arthur Laurents konnten sie die Premiere von „West Side Story“ feiern. „Die meisten Leute meinten: Diese Idee ist Quatsch. Du kannst kein Musical an den Broadway bringen, in dem es so viel Hass gibt und Feindseligkeit. Aber wir haben daran festgehalten,“ sagt Bernstein. Die moderne Version von William Shakespeares „Romeo und Julia“ als Musical bekam gute Kritiken – zu einem Welthit wurde sie aber erst durch die berühmte Verfilmung von Wise und Robbins, mit Natalie Wood und Richard Beymer. Er wurde 1962 mit10 Oskars ausgezeichnet. Alle Songtexte stammen von Stephen Sondheim, der als der herausragendste Musical-Autor des 20sten Jahrhunderts gilt. Auch die zweite Verfilmung von Steven Spielberg 2021erhielt sieben Oscar-Nominierungen.

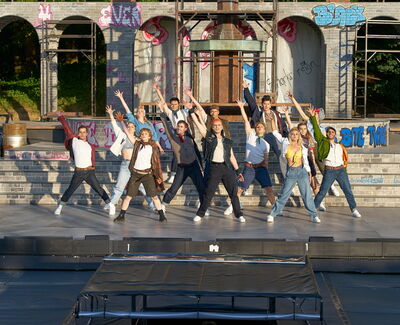

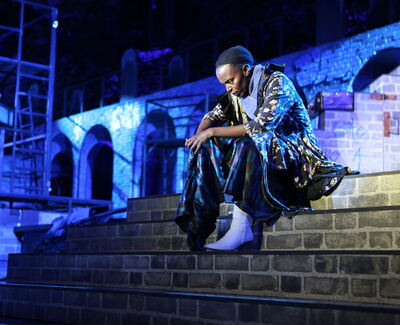

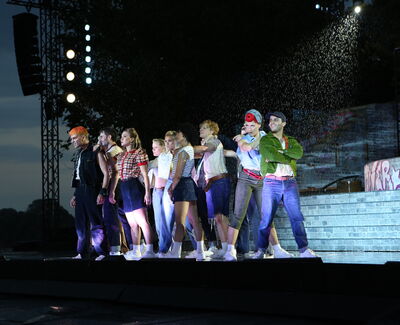

Nicht nur der zeitlos-frische Hit „America“ gehört seitdem zum akustischen Welterbe – auch mit der berühmten Ballade „Maria“ singt sich Tony, der ehemalige Anführer der Jets, direkt ins Herz des Publikums.

Klassik, Jazz – und Mambo

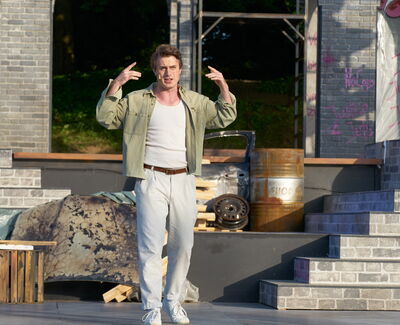

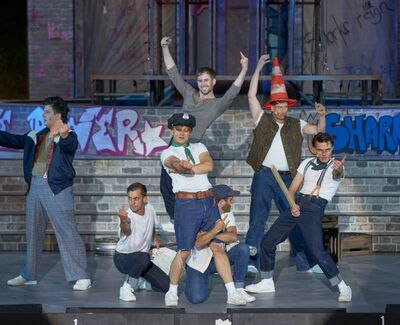

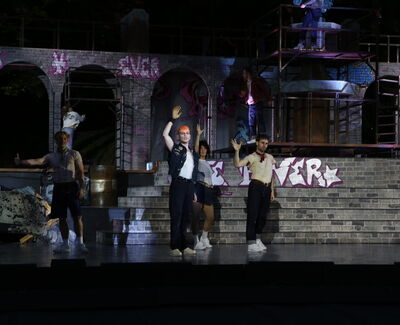

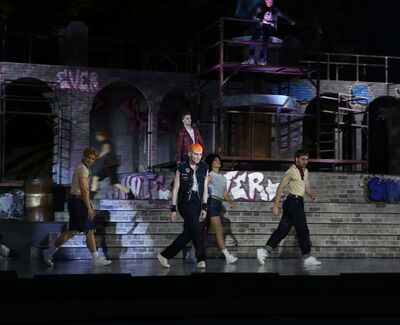

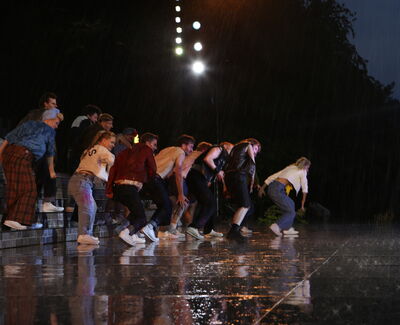

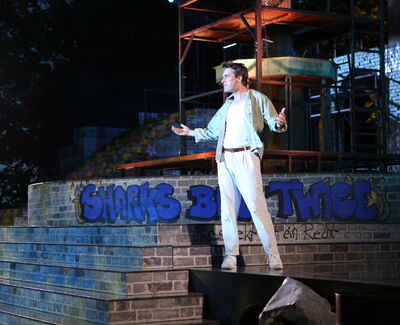

Bernsteins Geniestreich ist musikalisch so eingängig wie anspruchsvoll: Ohne Einleitung wirft er das Publikum direkt in die moussierende Handlung. Die Jets – weiße Amerikaner – und die puerto-ricanischen Sharks treffen in einer New Yorker Straßenszene aufeinander. Dynamischer Jazz umspielt die Jets; die Sharks werden getrieben von lateinamerikanischen Rhythmen. Bernstein setzte dafür den Tritonus ein – eine Halboktave – die den dämonischen Sound und die gnadenlose Spannung abbildet, die zwischen den rivalisierenden Gangs schwelt. Erst als Tony – Ex-Jet – und Maria – Schwester eines Shark – aufeinandertreffen, werden diese Gegensätze musikalisch aufgelöst: Die Begegnungen der Liebenden bekommen ihre eigene Note, ihre Herkunft und ihre Zuordnung als Jet oder Shark wird unwichtig.

Jets und Sharks – und die große Liebe

Trotz spannungsgeladener Töne und brisanter Thematik wird dieses Musical weltweit geliebt und immer wieder inszeniert. Warum? Weil sein Thema so zeitlos ist. Wie kann in einer Welt voller Vorurteile und Gewalt die Liebe überleben? „Darum geht es in diesem Stück“, betont Drehbuchautor Laurents. Es ist dieses Thema – und seine mitreißende, musikalische Frische, die dieses Musical zum Klassiker haben werden lassen.

Doch auch, wenn Bernstein sich gegen das Broadway Diktat vom Happy End ausspricht: In dem Adagio „Somewhere“ vereinigen sich die rivalisierenden Gangs im Traum in Freundschaft. Das Finale wiederholt diese traumhafte Vision. Ist eine Versöhnung, trotz allem, doch nicht ganz unmöglich?

Informationen

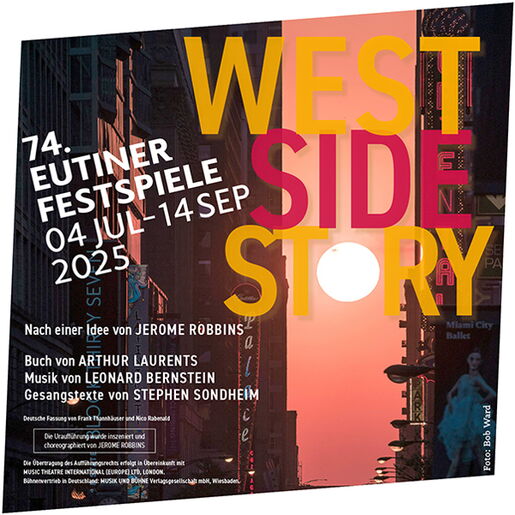

Nach einer Idee von JEROME ROBBINS

Buch von ARTHUR LAURENTS

Musik von LEONARD BERNSTEIN

Gesangtexte von STEPHEN SONDHEIM

Die Uraufführung wurde inszeniert und choreographiert von JEROME ROBBINS

Die Übertragung des Aufführungsrechts erfolgt in Übereinkunft mit MUSIC THEATRE INTERNATIONAL (EUROPE) LTD, LONDON.

Bühnenvertrieb in Deutschland: MUSIK UND BÜHNE Verlagsgesellschaft mbH, Wiesbaden.

Dirigent: Christoph Bönecker

Regie: Till Kleine-Möller

Choreographie: Timo Radünz

Bühnenbild: Jörg Brombacher

Kostümbild: Timo Radünz

Orchester: Festspielorchester Eutin

Alle Gesangstexte in Deutsch.

Dauer: Ca. 2,5 Stunden inklusive 30 minütiger Pause.

Besetzung

Nebenrollen

Künstlerisches Team

HANDLUNG

1.Akt

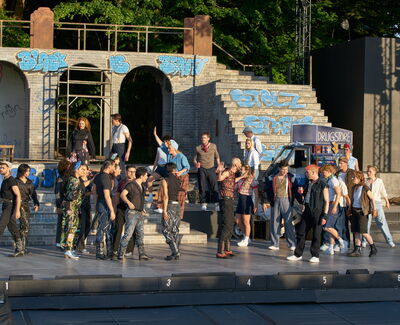

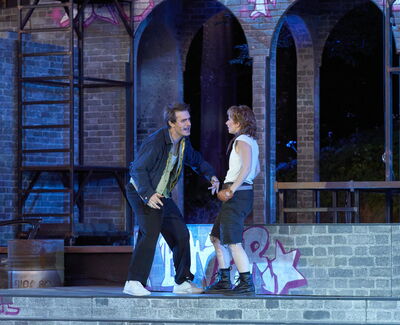

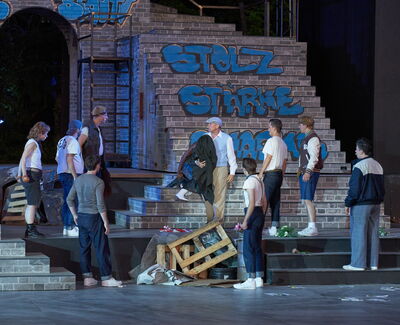

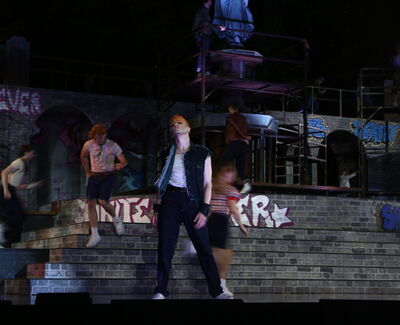

New York in den 1950er Jahren: Die Straßen sind Schauplatz heftiger Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Jugendbanden. Die alteingesessenen Jets und die frisch aus Puertorico zugezogenen Sharks kämpfen um die Vorherrschaft in der Nachbarschaft. Obwohl die Polizei versucht, die Konflikte zu unterbinden, bleibt die Lage angespannt. Die Jets beschließen, ein für alle Mal Klarheit zu schaffen. Ihr Anführer Riff überredet seinen besten Freund und früheren Bandenchef Tony, an einem entscheidenden Kampf teilzunehmen. Tony hat sich eigentlich von der Gang zurückgezogen, doch Riff appelliert an ihre gemeinsame Vergangenheit.

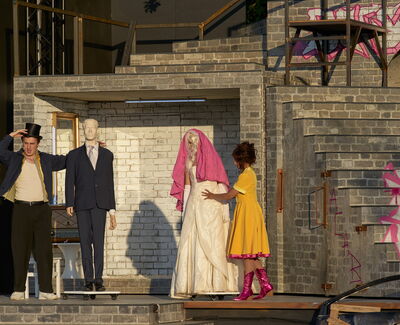

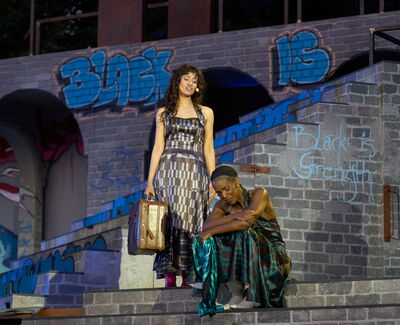

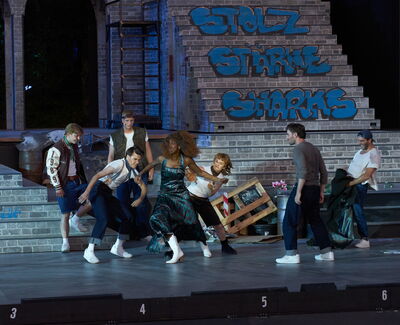

Bei einem Tanzabend kommt es wieder mal zur Konfrontation zwischen den beiden Gruppen. Doch am Rande geschieht das Unerwartete: Tony und Maria begegnen sich – und verlieben sich augenblicklich ineinander. Als Tony hört, dass Maria Bernados Schwester ist, folgt er ihr heimlich nach Hause zum Rendezvous. Sie verabreden sich für den nächsten Abend. Bernardo ist über diese Verbindung alles andere als erfreut. Da Maria Tony gebeten hat, eine Eskalation zu verhindern, versucht er den zwischen den beiden Gangs ausgehandelten Kampf in der Tanzhalle zu verhindern. Doch aufgebrachte Emotionen lassen die Situation außer Kontrolle geraten. Riff schlägt Bernardo nieder, Bernardo ersticht Riff – und im Gerangel tötet Tony schließlich Bernardo. Entsetzt über seine eigene Tat flieht Tony.

2.Akt

Marias Traum vom Glück zerplatzt, als Bernados Freund Chino ihr voller Rachegefühle berichtet, dass ihr Bruder von Tony getötet wurde. Doch ihre Liebe ist so stark, dass sie ihm vergibt, als er sie aufsucht und um Verzeihung bittet. Gemeinsam träumen sie davon, der Gewalt zu entkommen und ein neues Leben zu beginnen. Bernardos Freundin Anita trauert um ihren Geliebten und beschwört Maria, sich Tony aus dem Kopf zu schlagen.Aber Maria hält an ihm fest und bittet Anita, Tony vor Chinos Mordplänen zu warnen.

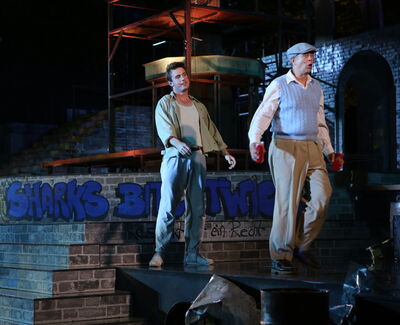

Anita wird auf dem Weg zu Tonys Versteck von den Chino suchenden Jets aufgehalten und übel drangsaliert.Da behauptet sie, dass Chino Maria erschossen habe.Als der Ladenbesitzer Doc dieseAussage Tony überbringt, rennt der in seinem Schmerz ziellos umher – direkt in die Arme von Chino, der ihn mit einer Pistole erwartet. Zwei Schüsse fallen. Tony stirbt in Marias Armen.Am Ende stehen sich die verfeindeten Gruppen wortlos gegenüber.

Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.