Mehr kann ein Komponist nicht erreichen: Schon bei der Erwähnung des Titels haben viele Menschen die ersten sechs Töne der Titelmelodie im Ohr: „Jesus Christ, Superstar…“ Andrew Lloyd Webber war 23 Jahre alt und Student des Royal College of Music in London, als er eine Rockoper komponierte, zu der sein Freund Tim Rice die Texte lieferte. Die Handlung ist ein wahrer Klassiker: Die Passion Jesu.

Und das am 12. Oktober 1971 im Mark Hellinger Theater in New York City uraufgeführte Stück wurde auf Anhieb ein Erfolg und gilt heute als Klassiker des modernen Musiktheaters. Die Musik des Werks ist vielseitig und kombiniert Rock-, Pop- und auch klassische Elemente.

Handlung

Das Rockmusical Jesus Christ Superstar erzählt die letzten Tage im Leben Jesu aus einer ungewöhnlichen Perspektive: Im Mittelpunkt steht nicht nur Jesus selbst, sondern vor allem Judas, dessen Zweifel, Ängste und innere Konflikte die Handlung antreiben. Die Geschichte beginnt in einer Zeit wachsender Spannungen. Jesus zieht mit seinen Anhängern durch Judäa und wird von immer größeren Menschenmengen gefeiert. Für Judas, der Jesus bewundert, aber auch kritisch beobachtet, gerät die Bewegung zunehmend außer Kontrolle. Er fürchtet, dass Jesu Popularität politische Konsequenzen haben und die römischen Machthaber brutal reagieren könnten. Seine Sorge gilt nicht nur Jesus, sondern der gesamten Gruppe.

Während Jesus von seinen Jüngern verehrt und von vielen als Messias gefeiert wird, fühlt er sich zunehmend überfordert. Die Erwartungen der Menschen, die ständige Aufmerksamkeit und die wachsende Verantwortung lasten schwer auf ihm. Maria Magdalena versucht, ihm Trost und Ruhe zu geben, was Judas wiederum als Gefahr für die Mission sieht. Die Lage spitzt sich zu, als die Priester des Tempels Jesus als Bedrohung für die bestehende Ordnung betrachten. Judas, innerlich zerrissen zwischen Loyalität und Angst, entscheidet sich schließlich, Jesus zu verraten – in der Hoffnung, damit Schlimmeres zu verhindern. Doch sein Schritt setzt eine Kette von Ereignissen in Gang, die nicht mehr aufzuhalten ist. Jesus wird verhaftet, vor Pilatus gestellt und schließlich zum Tod verurteilt. Während Jesus seinen Weg mit zunehmender Klarheit akzeptiert, zerbricht Judas an seiner Entscheidung und erkennt zu spät, dass er Teil eines größeren, tragischen Plans geworden ist.

Das Musical endet mit der Kreuzigung – ohne Auferstehungsszene –, wodurch der Fokus ganz auf den menschlichen Konflikten, den Emotionen und den moralischen Dilemmata der Figuren liegt. Jesus Christ Superstar zeigt die bekannte Geschichte als intensives, modernes Drama über Freundschaft, Verrat, Verantwortung und die Last, im Zentrum eines Mythos zu stehen.

Die Original-Inszenierung lief am Broadway 720 Mal. Das Rock-Musical war zugleich das erste Werk von Webber, das 1973 fürs Kino verfilmt wurde. Trotz der Nähe der Handlung zur biblischen Darstellung der letzten Tage Jesu Christi lehnten es christlich-konservative Kreise ab. Vor allem der Verräter Judas war den Kritikern zu sympathisch dargestellt.

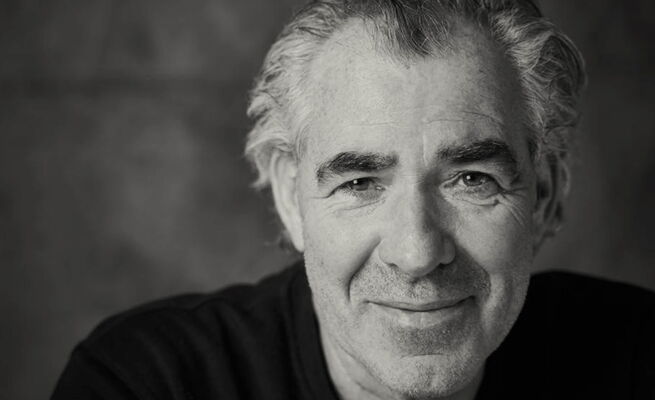

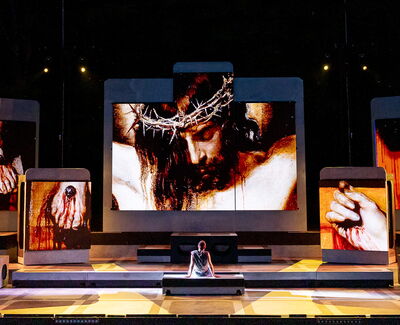

In Deutschland wurde „Jesus Christ Superstar“ am 18. Februar 1972 erstmals aufgeführt: In Münster und in deutscher Sprache. Mit Till Kleine-Möller wurde für die Inszenierung ein Regisseur gewonnen, der seit 2016 mit großem Erfolg eine Reihe von Operetten, Theaterstücken und vor allem Musicals inszeniert hat. Er hat das Stück mit einem optischen Spektakel vom Licht bis zu den Choreografien inszeniert: „Jesus Christ Superstar“ wird in einem modernen Gewand mit einem „Jesus 2.0“ nach dem Konzept des Retrofuturismus und in englischer Sprache auf der Seebühne gespielt.

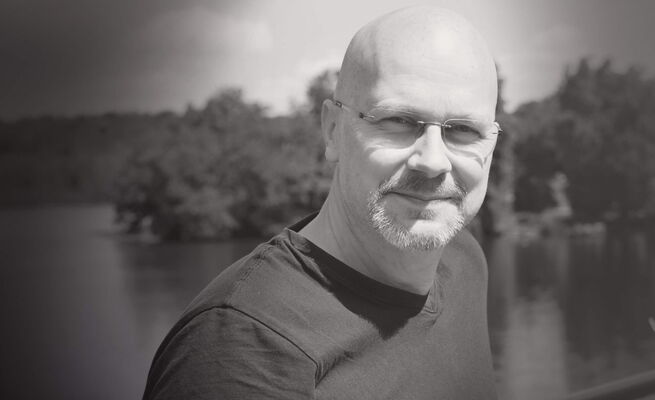

Der Bogen wird dabei von Jesus über Kreuzzügler und Bibelfanatiker bis hin zur Klima-Aktivistin Greta Thunberg gespannt. Mit Hilfe von Live-Kameras und sozialen Medien zeigt der Regisseur, wie Jesus die Kontrolle über seine Botschaft entgleitet und er macht deutlich, wohin mediale Überflutung führen kann.

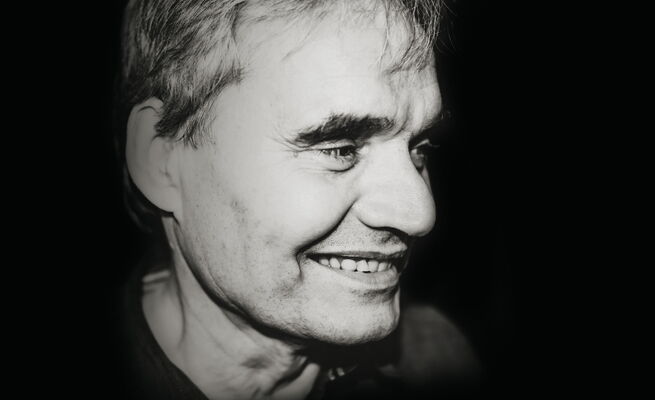

Die musikalische Leitung liegt in bewährten Händen von Christoph Bönecker, der sich in Eutin einen guten Ruf erworben hat: Der Hamburger hielt sowohl 2021 beim Musical „Cabaret“ als auch 2022 bei „Ein Käfig voller Narren“ den Dirigentenstab in der Hand. Als Musical-Experte ist Bönecker international gefragt, im Jahr 2023 dirigiert er beim Musical „Wüstenblume“ im Theater St. Gallen in der Schweiz.

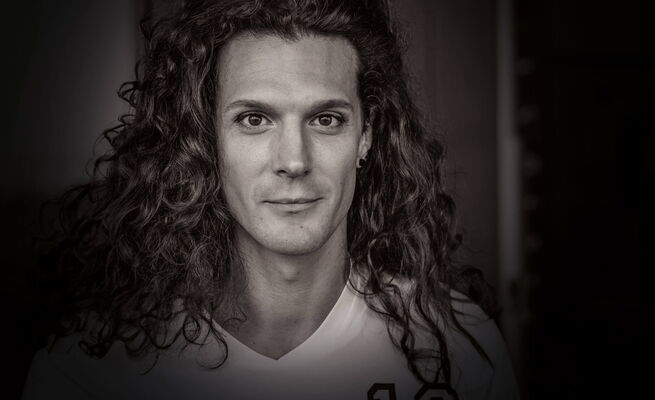

Für die Choreografie ist Timo Radünz verantwortlich. Radünz wurde an der Stage School Hamburg ausgebildet, steht seit 2012 auf der Bühne und hat seit 2015 auch die Gestaltung, Inszenierung und Choreografie bei zahlreichen Bühnenstücken übernommen, darunter „Saturday Night Fever“, „Ghost“ oder „Das Spongebob-Musical“.

Für die Besetzung der Gesangs- und Tanzrollen hatten sich mehr als 500 Personen beworben, darunter sehr viele exzellente Künstler. Eine besondere stimmliche Herausforderung ist die Rolle Jesu: Sie gilt als eine der schwersten Partien im Musical.

Informationen

GESANGSTEXTE VON TIM RICE

MUSIK VON ANDREW LLOYD WEBBER

Dirigent: Christoph Bönecker

Regie: Till Kleine-Möller

Bühnenbild: Jörg Brombacher

Videobild: Grigory Shklyar

Lichtdesign: Rolf Essers

Kostümbild: Timo Radünz

Choreographie: Timo Radünz

Orchester: Kammerphilharmonie Lübeck (KaPhiL!)

Alle Gesangstexte in englischer Sprache.

Dauer: Ca. 2 Stunden inklusive 30 minütiger Pause.

Die Übertragung der Aufführungsrechte erfolgt in Übereinkunft mit den Originalrechteinhabern THE REALLY USEFUL GROUP LTD, LONDON durch die MUSIK UND BÜHNE Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.

Tickets / Termine

Künstlerisches Team

Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.