Viele Werke haben Geschichte gemacht, obwohl ihre Premiere beim Publikum durchgefallen war. Für die Oper „Der Freischütz“ gilt das Gegenteil: Ihre Uraufführung am 18. Juni 1821 im Königlichen Schauspielhaus in Berlin war ein ungewöhnlicher Erfolg, bei 14 von 17 Musikstücken gab es lauten Applaus, beim Lied der Brautjungfern und bei der Ouvertüre wurde lautstark „da capo“ (Wiederholung) gefordert. Das notierte der Komponist, Carl Maria von Weber, in seinem Tagebuch.

Die Kritiker waren ebenso begeistert wie das einfache Volk: Ein knappes Jahr später im März schrieb Heinrich Heine in einem Brief, dass man dem Brautlied „Wir winden dir den Jungfernkranz“ nicht entkommen könne, es werde überall geträllert „…und selbst von Hunden gebellt“.

Die Eutiner haben den in ihrer Stadt geborenen Komponisten immer sehr verehrt, obwohl seine Eltern kurz nach der Geburt im November 1786 wieder weggezogen waren. Webers Gastspiele in Eutin 1810 und 1820 wurden gefeiert, und beim zweiten Aufenthalt in seiner Geburtsstadt soll er schon Stücke aus „Der Freischütz“ gespielt haben.

Mit dem unbestritten bekanntesten Werk des Komponisten war das Genre der „Deutschen Oper“ geschaffen, während es bis dahin als Definition nur italienische und französische Opern gab. Und „Der Freischütz“ wurde 1951 im Rahmen eines Gedenkprogrammes zu seinem 125. Todestag unter freiem Himmel im Schlossgarten aufgeführt.

Wie schon bei der Premiere 1821 in Berlin war auch diese Inszenierung mit einfachen Mitteln mit einem Hügel als natürlicher Bühne ein unerwarteter Erfolg.[nbsp] Die Nachfrage war so groß, dass in allen kommenden Jahren die sogenannten „Eutiner Sommerspiele“ weitergeführt und zur 50. Spielzeit im Jahr 2000 in Eutiner Festspiele umbenannt wurden.

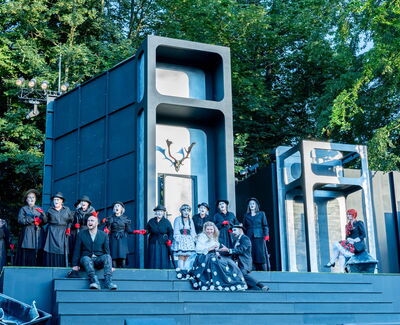

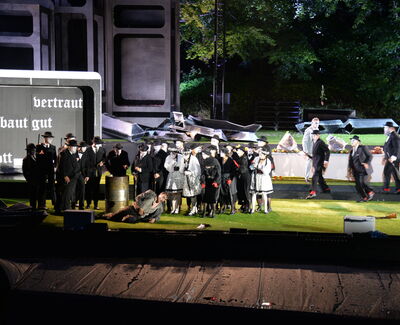

„Der Freischütz“ blieb das wichtigste aller Werke im Programm, in 43 Jahren stand es auf dem Spielplan, mehr als 200 Mal wurde die Bühne am Großen Eutiner See zur Wolfsschlucht. 2016 war bislang die letzte Aufführung in Eutin. Nach der Fertigstellung einer neuen Tribüne im Jahr 2024 war nichts naheliegender, als die Oper wieder aufzuführen. Premiere ist am 19. Juli 2024.

Die von Erzählungen und Märchen des Barocks und der Romantik inspirierte Handlung der Oper dreht sich im Kern um einen verzweifelten Menschen, der zu einem Pakt mit dem Teufel bereit ist. Am Ende siegt die Macht der Liebe über das Böse.

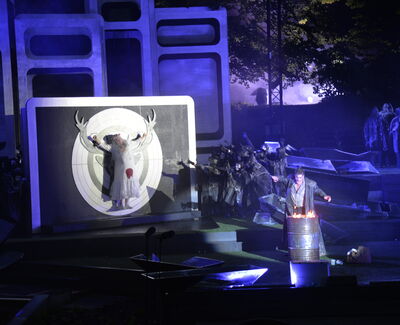

Der Jägersbursche Max muss für die Erbförsterei und die Hand der Försterstochter Agathe ausreichende Treffsicherheit mit dem Gewehr beweisen. Angesichts einer Pechsträhne lässt er sich von seinem Kollegen Kaspar dazu überreden, nachts in der Wolfsschlucht Freikugeln zu gießen. Diese treffen jedes Ziel, doch sie werden vom Teufel persönlich gelenkt. Die Wolfsschlucht-Szenen auf der Eutiner Bühne im Schlossgarten haben sich über Jahrzehnte hinweg einen legendären Ruf erworben.

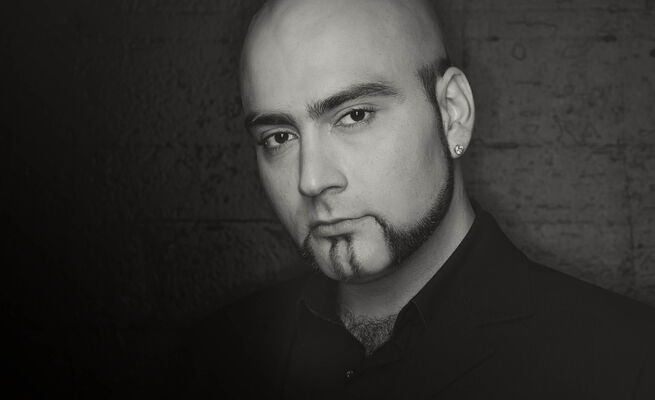

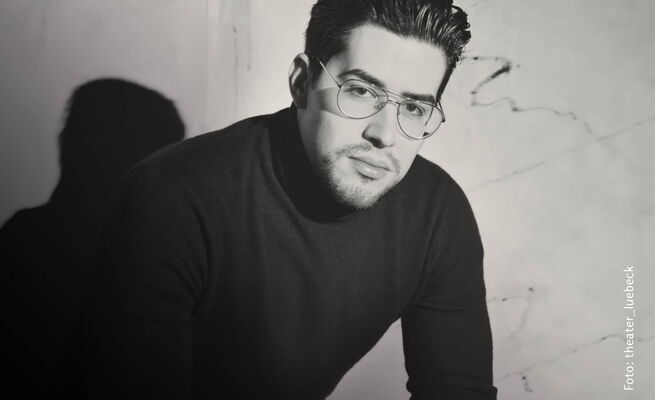

Die Festspiele haben für die Neuinszenierung im Jahr 2024 zwei Männer verpflichtet, die eine Fortsetzung der erfolgreichen Geschichte dieses Werks auf dem grünen Hügel in Eutin garantieren: Den Regisseur Anthony Pilavachi und den Musikalischen Leiter Leslie Suganandarajah.

Anthony Pilavachi ist in Zypern geboren, in Frankreich aufgewachsen und irischer Staatsbürger. Er hat an der Guildhall School of Music and Drama in London studiert. Seit 1987 ist er vorwiegend an Opernhäusern in Deutschland tätig, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern sowie in Taiwan, USA und Südamerika hat er gearbeitet. Für seine »Capriccio«-Inszenierung gewann Pilavachi 2018 den Österreichischen Musiktheaterpreis für die Beste Opernproduktion.

Die Liste der Stücke, die Pilavachi inszeniert hat, ist ebenso umfangreich wie die Orte, an denen er engagiert war und spannen einen weiten Bogen von der Klassik bis in die Moderne. Besonders häufig war er mit bislang 20 Inszenierungen in Lübeck tätig.

Leslie Suganandarajah ist seit 2019 Musikdirektor am Salzburger Landestheater. Er wurde 1983 in Sri Lanka geboren und kam im Alter von zwei Jahren mit seiner Familie nach Deutschland. Suganandarajah erhielt in der Kindheit Klavier-, Querflöten- und Orgelunterricht, studierte an den Musikhochschulen in Hannover, Lübeck und Weimar.

2012 wurde er 2. Kapellmeister, drei Jahre später 1. Kapellmeister am Theater Koblenz und in der selben Funktion 2017 am Landestheater Linz. Seit der Spielzeit 2019/2020 ist er Musikdirektor am Salzburger Landestheater, wo er mit Wagners „Lohengrin“ in der Felsenreitschule seinen Einstand gab.

Handlung

1. Akt

Beim traditionellen Wettschießen des Dorfes hat ausgerechnet der Bauer Kilian den Sieg davongetragen – sehr zum Spott der Dorfgemeinschaft, denn eigentlich hätte der junge Jäger Max triumphieren müssen. Für ihn steht viel auf dem Spiel: Nur wenn er beim bevorstehenden Probeschuss besteht, darf er Agathe, die Tochter des Erbförsters Kuno, heiraten und selbst dessen Nachfolge antreten. Doch Max’ Pechsträhne scheint unendlich, und die Häme der anderen trifft ihn hart.

Der Jäger Kaspar, der selbst einst um Agathe geworben hat und sich von Max verdrängt fühlt, nutzt dessen Verzweiflung aus. Er erzählt von geheimnisvollen Freikugeln, die ihr Ziel niemals verfehlen sollen. Was Max nicht weiß: Kaspar hat sich dem finsteren Samiel, dem „schwarzen Jäger“, verschrieben und hofft, durch ein Menschenopfer seine eigene Seele zu retten.

Um Max zu ködern, lässt Kaspar ihn mit seinem Gewehr auf einen weit entfernten Adler schießen – und tatsächlich fällt der Vogel. Max ist beeindruckt und glaubt an die magische Kraft der Kugeln. Kaspar überredet ihn, in der kommenden Nacht in die unheimliche Wolfsschlucht zu kommen, um neue Freikugeln zu gießen. Max ahnt nicht, dass er damit in eine tödliche Falle tappt.

2. Akt

Im Haus des Försters bereitet sich Agathe auf ihre Hochzeit vor, doch ein böses Omen erschüttert sie: Das Porträt ihres Vaters fällt von der Wand und verletzt sie leicht. Ihre Cousine Ännchen versucht, sie aufzuheitern, doch Agathes Unruhe bleibt.

Als Max erscheint, wirkt er fahrig und verstört. Statt eines Siegespreises bringt er nur Adlerfedern mit – und als er erfährt, dass das Bild genau in dem Moment herabstürzte, als er den Adler traf, wächst seine Angst. Unter einem Vorwand eilt er davon, angeblich um einen Hirsch aus der Wolfsschlucht zu holen.

Dort hat Kaspar bereits alles vorbereitet. Er beschwört Samiel und bietet ihm Max als Ersatzopfer an. Die siebte der gegossenen Freikugeln soll Agathe treffen und sie töten. Samiel willigt ein.

Als Max eintrifft, beginnt der unheimliche Guss. Die Wolfsschlucht verwandelt sich in einen Ort voller gespenstischer Erscheinungen, Schatten und dämonischer Stimmen. Mit dem Schlag der Mitternacht ist der Pakt besiegelt.

3. Akt

Am nächsten Morgen probieren Max und Kaspar die frisch gegossenen Kugeln aus – jede trifft sicher ihr Ziel. Kaspar verbraucht heimlich seine letzte Kugel, damit Max beim Probeschuss gezwungen ist, die verhängnisvolle siebte Kugel zu verwenden.

Agathe, von düsteren Träumen gequält, sucht Trost im Gebet. In ihrer Vision wurde sie als weiße Taube von Max erschossen – ein Bild, das sie nicht loslässt. Ännchen und die Brautjungfern versuchen, sie aufzuheitern, doch ein weiterer Schreck folgt: Statt eines Brautkranzes findet sich in einer Schachtel ein Grabkranz.

Beim feierlichen Probeschuss erscheint Fürst Ottokar. Max soll eine weiße Taube treffen – genau das Ziel, das Samiel bestimmt hat. Max gerät in Panik, denn er weiß nicht, welche Kugel sich im Lauf befindet. Er schießt – doch statt die Taube zu treffen, fällt Kaspar aus seinem Versteck und stirbt. Die siebte Kugel hat sich gegen ihren Urheber gewendet.

Der Eremit tritt hervor und erklärt, dass Max nicht aus Bosheit, sondern aus Verzweiflung gehandelt habe. Die alte Tradition des Probeschusses wird aufgehoben. Max soll ein Jahr Bewährungszeit erhalten – und danach darf er Agathe heiraten.

So endet die Geschichte nicht mit einem Opfer, sondern mit der Hoffnung auf einen Neuanfang.

EUTIN UND „DER FREISCHÜTZ“

Liverpool hat die Beatles, Salzburg den „Jedermann“, und bei Eutin klingt sogleich der „Freischutz“ mit. Diese Oper, 1821 in Berlin uraufgeführt und seither als erste deutsche Nationaloper gerühmt, hat Carl Maria von Weber verfasst. Er wurde im November 1786 in Eutin geboren und ist mit seiner Musik, ob „Freischütz“, „Aufforderung zum Tanze“ oder Klarinettenkonzerte, noch heute weltweit präsent. Wann immer die Lebensdaten des Komponisten Anlass für ein Gedenkjubiläum gaben, feierte man dies in seiner Geburtsstadt ausgiebig.

Besonders folgenreich geschah dies zum 125. Todesjahr des Komponisten: Mitte Juni 1951 sollte hier Webers Oper Der Freischütz erstmals unter freiem Himmel im Schlossgarten aufgeführt werden. Unter Leitung von Regisseur Kurt Brinck und Kapellmeister Erwin Jamrosy machten sich hunderte Bürger, viele davon Heimatvertriebene, als Musiker, Chorsänger, Kostümschneider, Kulissenbauer, Statisten, Platzanweiser oder Gastgeber ans Werk. Ihre Gage: Würstchen mit Kartoffelsalat.

Für die Solopartien waren rollenerprobte Sängerinnen und Sänger von Stadtbühnen engagiert worden. Das Orchester saß auf Stühlen vor dem Bühnenhügel, das Publikum auf harten Holzbänken am Seeufer. Versteckt hinter der grünen Naturkulisse standen Zelte, in einem wartete ein Eutiner Junge gespannt auf seinen Einsatz, um auf einem Blechdeckel den Donner für die Wolfsschlucht-Szene zu schlagen.

Die Premiere fand bei bestem Wetter und mit frenetisch gefeierter Erlebniswirkung statt. Die Begeisterung allerorten über diese Eutiner Freilichtoper so groß und verlangend, dass die Initiatoren kurzerhand bis Ende Juli 1951 noch sieben weitere Aufführungen zustande brachten. Alle ausverkauft, alle trocken über die Bühne gehend, 15000 Zuschauer insgesamt. Vom „Freischützwetter“ war jubelnd die Rede. Dieser fulminante Erfolg erklärt sich vor allem aus dem kulturellen Nachholbedarf in der Nachkriegszeit. Die Not war groß, ebenso der Hunger nach Ablenkung und Zerstreuung, einen Folge der gewaltsamen Umwälzungen aller Lebensumstände durch das Tausendjährige Reich. Die Deutschen wollten Krieg und Zerstörung vergessen, polierten in Heimarbeit das Gute, Wahre, Schöne wieder auf. Dementsprechend setzte man fortan in Eutin auf „die unvergänglichen und uns deutschen Menschen so besonders vertrauten Melodien Carl Maria von Webers, des größten Sohnes unserer Stadt“. Das stimmungsvolle Volksmusiktheater im Grünen wuchs anfangs noch ohne Konkurrenz aus der Flimmerkiste zur festen Größe in der Kulturbranche, später profitierte es von Sendungen wie „Der blaue Bock“, die klassische Musik unterhaltend präsentierten. Und während Deutschlands Intellektuelle debattierten, ob man nach Auschwitz überhaupt noch Gedichte schreiben dürfe, reüssierte auf der Eutiner Opernbühne das altbewährte Musiktheater mit Werken vorwiegend aus dem 19. Jahrhundert, deutsch gesungen und anheimelnd verständlich inszeniert. „Motorisiertes Biedermeier“ nannte Erich Kästner jene Jahre im Nachkriegsdeutschland.

Der Freischütz stand bis zum Fall der Berliner Mauer in 35 Sommern fast ununterbrochen auf dem Eutiner Spielplan, häufig zusammen mit Mozarts Die Zauberflöte, Lortzings Zar und Zimmermann und Operetten wie Der Vogelhändler und Der Zigeunerbaron.

Wer die Szenenfotos dazu betrachtet, kann sich, auch ohne dabei gewesen zu sein, gut vorstellen, wie alles andere als gegen den Strich gebürstet die Inszenierungen damals in Eutin über die Bühne gingen. Wobei die Intendanten Ulrich Wenk, Gerd Nienstedt und Siegfried Grote über Jahrzehnte verlässlich dafür sorgten, dass die musikalische Qualität der Darbietungen unter freiem Himmel immer wieder Kritiker und Zuschauer überzeugte.

Doch Globalisierung, Internet und veränderte Publikumserwartungen machten auch vor den Eutiner Festspielen nicht Halt.

Nach der Jahrtausendwende sind hier zunehmend dramatische Opern von Verdi und Puccini gefragt, seit wenigen Jahren werden auch klassische Musicals auf der Freilichtbühne präsentiert.

Wenn Webers Freischütz nun in größeren Abständen auf dem Programm steht, so bleibt er doch mit inzwischen rund 300 Vorstellungen in 43 Aufführungsjahren unbestritten weiterhin Eutins Paradestück. In dem haben Regisseure wie Jörg Fallheiter 2005, Kay Kuntze 2010 und Dominique Caron 2016 für ihre Inszenierungen frische Blickwinkel gefunden. So betonte Kuntze die Versagensängste des Max als Folge einer posttraumatischen Störung durch seine Erlebnisse im 30jährigen Krieg, Caron zielte auf die Sinnentleerung von fürstlichem Brauchtum, dessen Zeit längst abgelaufen ist.

Man darf gespannt sein, wie der vielfach preisgekrönte Regisseur Antony Pilavachi in diesem Sommer den Freischütz auf die Bühne bringen wird. Eines aber ist gewiss:

Dabei wird die Natur eine ganz eigene Rolle übernehmen. Denn nirgendwo könne die Wolfsschlucht-Szene so wirkmächtig über die Bühne gehen wie in Eutin, befand 2010 der Dirigent Ulrich Windfuhr: „ Wenn es dämmert, kräht, die Bäume rauschen, der Mond aufzieht, man den See im Rücken spürt, dann wird das Publikum richtig eingesogen von der Musik, wie es keine 3D-Animation und kein Regisseur in Szene setzen kann. Das ist Magie, und man kann den Menschen nur raten: Schaut es euch an.“

Hartmut Buhmann

Informationen

Dirigent: Leslie Suganandarajah

Regie: Anthony Pilavachi

Bühnenbild: Jörg Brombacher

Kostümbild: Cordula Stummeyer

Lichtdesign: Rolf Essers

Chorleitung: Sebastian Borleis

Orchester: Kammerphilharmonie Lübeck (KaPhiL!)

Chor: Chor der Eutiner Festspiele

Tickets / Termine

Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.