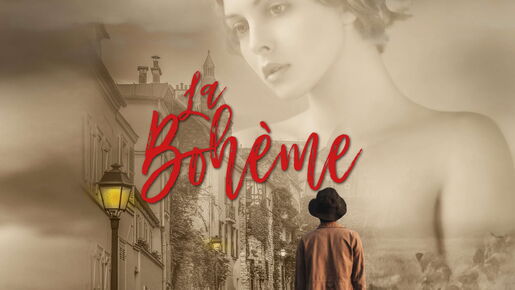

Ganz Paris träumt von der Liebe, zu allen Zeiten, in jeder Generation. Für dieses Lebensgefühl hat Giacomo Puccini mit „La Bohème“ eine ewig junge Oper komponiert: eine Lovestory, so anrührend wie die Musik voller Herz, Schmerz und Leidenschaft, einfach zum Weinen schön. 1896 in Turin uraufgeführt, gehört „La Bohème“ jetzt seit 125 Jahren weltweit zu den erfolgreichsten Opern.

Sie spielt um 1850 in der Pariser Künstlerszene. Als Maler, Musiker, Philosoph und Poet tun sich vier Freunde schwer mit dem Geldverdienen. Viel leichter fällt es ihnen, die Freuden des Lebens zu suchen und zu genießen. So entflammt der arme Dichter Rodolfo auf der Stelle für seine reizende Nachbarin Mimi, als die eines Abends an seine Tür klopft. Sie erwidert spontan seine Gefühle, voilà: Im Freundeskreis wird das Liebesglück gefeiert.

Doch das Hochgefühl ist nicht von Dauer. Je näher sie sich dann kommen, desto bedrohlicher erscheint beiden ihr Glück. Denn Mimi ist sterbenskrank, und Rodolfo hat als Hungerkünstler nicht die Mittel, ihr zu helfen. Ist es da nicht gut, sich zu trennen und keine Verantwortung füreinander zu fühlen? Aber dauerhaft voneinander lassen können beide auch nicht – allen leichtlebigen Parolen der Bohèmiens um sie herum zum Trotz. Bis dass der Tod sie scheidet … eine der ergreifendsten Finalszenen der Operngeschichte.

DIE HANDLUNG

Erstes Bild – Eine Mansarde voller Träume und kalter Realität

Paris, ein bitterkalter Weihnachtsabend. In ihrer ärmlichen Dachkammer versuchen der Dichter Rodolfo und der Maler Marcello, sich mit Humor und Fantasie über Hunger und Frost hinwegzuretten. Brennholz gibt es keines – also opfert Rodolfo eines seiner Manuskripte, das für einen kurzen Moment Wärme spendet.

Der Philosoph Colline kehrt frustriert vom Pfandleiher zurück, während der Musiker Schaunard plötzlich mit Geld, Essen und Feuerholz auftaucht. Ein skurriler Auftrag hat ihm unverhofft Reichtum beschert, und die Stimmung schlägt schlagartig um.

Gerade als die Freunde ins Quartier Latin aufbrechen wollen, erscheint der Vermieter, um die ausstehende Miete einzutreiben. Mit Wein und Schmeichelei bringen sie ihn dazu, sich selbst zu kompromittieren – und werfen ihn schließlich lachend hinaus.

Rodolfo bleibt zurück, um einen Artikel zu beenden. Da klopft es: Die Nachbarin Mimì bittet um Feuer für ihre erloschene Kerze. Ein Schwächeanfall, ein verlorener Schlüssel und ein bewusst verlängertes Suchen führen dazu, dass sich die beiden einander öffnen. Rodolfo erzählt von seinem Künstlerleben, Mimì von ihrer Sehnsucht nach Licht und Liebe. Zwischen ihnen entsteht ein zartes Band – und Hand in Hand folgen sie den Freunden in die Nacht.

Zweites Bild – Glanz, Lichter und ein Hauch von Eifersucht

Im Café des Quartier Latin herrscht ausgelassener Weihnachtstrubel. Rodolfo stellt Mimì seinen Freunden vor. Da taucht Musetta auf, Marcellos temperamentvolle Ex-Geliebte, begleitet von ihrem wohlhabenden, aber langweiligen Gönner Alcindoro.

Musetta setzt alles daran, Marcello zurückzugewinnen – mit Charme, Provokation und einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein. Als Marcello schwach wird, schickt sie Alcindoro unter einem Vorwand fort.

Die Freunde nutzen die Gelegenheit, das Café zu verlassen – ohne die Rechnung zu begleichen. Als Alcindoro zurückkehrt, bleibt ihm nichts anderes übrig, als für alle zu zahlen.

Drittes Bild – Liebe im Winterfrost

Einige Wochen später: Marcello und Musetta leben am Stadtrand, wo Marcello arbeitet und Musetta singt. Mimì sucht Marcello auf, denn ihre Beziehung zu Rodolfo ist zerbrochen. Seine Eifersucht hat sie zermürbt.

Rodolfo erscheint unerwartet und gesteht Marcello, dass er Mimì nicht aus Mangel an Liebe verlassen hat – sondern aus Angst. Ihre Krankheit verschlimmert sich, und er glaubt, sie brauche jemanden, der für sie sorgen kann. Mimì hört dies heimlich mit und verrät sich durch einen Hustenanfall.

Das Paar fällt sich in die Arme. Sie wissen, dass ihre Liebe stärker ist als ihre Konflikte – und beschließen, den Frühling noch gemeinsam zu erleben. Auch Musetta und Marcello trennen sich erneut, wieder aus Eifersucht.

Viertes Bild – Ein letzter Funke Wärme

Monate später sitzen Rodolfo und Marcello wieder in ihrer Mansarde. Sie versuchen zu arbeiten, doch ihre Gedanken kreisen um Mimì und Musetta. Colline und Schaunard bringen ein paar Lebensmittel, und die Freunde spielen ausgelassen, um ihre Sorgen zu vergessen.

Da stürzt Musetta herein – mit der schwerkranken Mimì. Sie wollte Rodolfo noch einmal sehen. Die Freunde sammeln alles, was sie haben: Musetta verkauft ihren Schmuck, Colline seinen geliebten Mantel, um Medikamente und einen wärmenden Muff zu kaufen.

Während die anderen unterwegs sind, erinnern sich Rodolfo und Mimì an ihre erste Begegnung. Sie gestehen sich ihre Liebe – leise, zärtlich, voller Wehmut. Als die Freunde zurückkehren, ist Mimì bereits friedlich entschlafen. Erst als Marcello Rodolfo darauf aufmerksam macht, bricht dieser verzweifelt zusammen. Die Bohème, die einst voller Lachen und Träume war, endet in tiefer Stille.

EIN KOMPONIST VON SCHNULZEN?

Puccini leidet unter zwei Vorurteilen: Seine Musik sei zu populär, und er hantiere nur mit billigen Effekten, um sein Publikum zu manipulieren. Ihm wird vorgeworfen, er schreibe eigentlich >nur< Filmmusik, obwohl diese Genre damals gar nicht exisitierte.

Generationen von Filmkomponisten haben sich aber seitdem seine Melodik, seine harmonische Sprache und seine Orchestrationskunst angeeignet. Es ist schwer, heutzutage Puccinis Musik zu hören, ohne gleichzeitig die der tausenden Nachahmer im Ohr zu haben. Aber selbst zu seiner Lebenszeit war er der Kritik, vor allem aus akademischen Kreisen, ausgesetzt, er wäre nicht modern genug, er suche nur die Gunst des Publikums, er beinflusse die Emotionen auf gerade unmoralische Art und Weise - bestimmt war da eine gute Portion Neid von seinen weniger erfolgreichen Kollegen dabei! Faszinierend ist es, wie Puccini die intimsten Gefühle auf der große Bühne mit einem riesigen Orchester überzeugend präsentiert. Zuvor waren große operatische Emotionen entweder heroisch (Beethoven, Verdi) oder mythologisch (Wagner); stark und sicherlich beeindruckend, aber nicht die tiefsten, innerlichsten, natürlichen Emotionen, von den das Verismo lebt. Es gibt zwar noch Arien, Duette und Ensembles, aber sie sind in einem musikalischen Fluss so eingebettet, dass man nicht mehr weiß, wo genau sie beginnen oder aufhören. Und er erreicht dabei eine Flexibilität weit weg von den Versen eines traditionellen Librettos, und viel näher an einer natürlich gesprochenen Unterhaltung.

Selbst in der berühmtesten Arie von La Boheme - „Che gelida manina“ von Rodolfo - gibt es drei Tonartwechsel, sechs Taktwechsel und siebzehn Tempowechsel, ohne dass das Publikum etwas davon merkt.

Die Partituren von Puccini sind Meisterwerke. Kein anderer Komponist hat je so detaillierte und präzise Anweisungen gemacht und erklärt. Fast jeder Ton in der Partitur (und es gibt mehr als 150.000 davon) ist mit Artikulationszeichenversehen: staccato, tenuto, Verbindungsbogen, Akzente usw. Innerhalb der gegebenen Tempozeichen (z.B. Allegro vivace, Andante mesto) gibt es unzählbare Variationen, alle Arten von ritenuto, rallentando, accellerando, affrettando, aber auch incalzando, allargando, trattenuto, perdendosi, strappate, sostenendo ....

„Puccini ist der Verdi des kleinen Mannes, und Lehàr ist dem kleinen Mann sein Puccini.“

Kurt Tucholsky, 1931 in der „Weltbühne“

Dadurch hat Puccini das ganze Spektrum von lustiger oder unwesentlicher Konversation bis hin zu extremen Ausbrüchen tiefster Emotionen in seiner Macht.

Noch eine weitere besondere Begabung hatte Puccini: ein unfehlbares Gefühl für Zeitabläufe. Genauer als bei jedem anderen Opernkomponisten wusste er, wie viel Zeit er für jede Aktion einplanen musste. Er hatte offensichtlich seine Opern auch bildlich präzise im Griff, und es ist bezeichnend, wie oft er nach den Premieren seiner Bühnenwerke kleine und große Änderungen vornahm, um die Strukturen zu straffen und Leerlauf zu exzidieren.

Er war der meisterhafteste Orchestrierer seiner Generation - es gibt Farben und instrumentalische Kombinationen in seinen Opern, die niemand vorher erfunden hatte-, und er hatte die unbezahlbare Gabe, aus einer emotionsgeladenen Phrase ein riesiges Ensemble zu bauen, das eine ganze Szene definiert. Nicht unbedingt Verismo im strengen Sinn, aber purer Puccini.

Wie kam es also zu den genannten Vorurteilen gegenüber Puccini? War es eine Reaktion der protestantischen Nordeuropäer, die es unsittlich fanden, blanke Emotionen ohne die intellektuellen Strukturen eines klassischen Hintergrunds (deutsche Oper) oder die strenge Versstruktur einer opera lirica darzustellen? Oder waren es Generationen von Sängern und Dirigenten, die die äußerst genauen Vorgaben von Puccini unterschätzten und getrost ignorierten, wodurch aus diesen fein austarierten Werken undifferenzierte Emotionsbäder entstanden?

In einer modernen Zeit, wo die Unterhaltungsmusik sich nicht mehr mit dem Vokabular von Puccini artikuliert, haben wir endlich die Möglichkeit, ihn mit offenen Ohren neu zu erleben - und herauszuhören, dass vielleicht doch ein Genie der Opernkunst am Werk war.

Hilary Griffiths

„LA BOHÈME“ AM CAMPINGPLATZ

Genau 50 Jahre nach der bisher einzigen Inszenierung von „La Boheme“ steht Puccinis Meisterwerk zum zweiten Mal auf dem Programm der Eutiner Festspiele. Sechs Aufführungen in deutscher Sprache waren 1971 vom 17. Juli bis 15. August angesetzt, im Spielplan umrahmt von Webers „Freischütz“ und Donizettis „Liebestrank“.

Die musikalische Leitung damals hatte Erwin Jamrosy, der 1951 an der Seite von Kurt Brinck mit Webers Der Freischütz die Tradition der Freilichtoper in Eutin begründet hatte. Regie führte Ulrich Wenk, der nach Brincks Tod von 1968 bis 1983 die Intendanz bei den damaligen Eutiner Sommerspielen übernommen hatte.

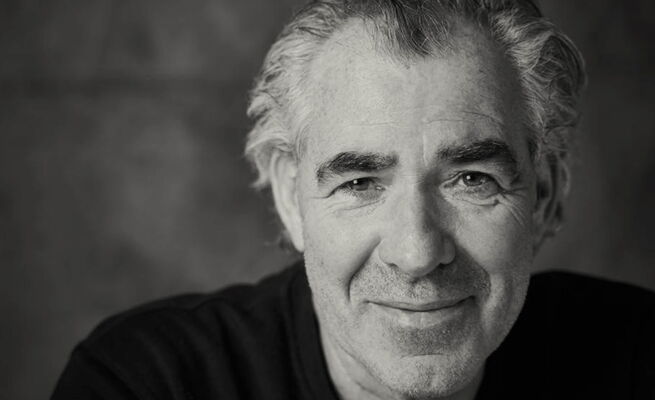

Wenk war im Hauptberuf Regisseur an der Hamburgischen Staatsoper und nutzte seine dortigen Verbindungen wirkungsvoll für die Sommeroper am Großen Eutiner See. Einer der Sänger, die er aus der Hansestadt mit nach Eutin brachte, war der Bariton Franz Grundheber. Er hatte gerade die ersten Stufen seiner späteren Weltkarriere erklommen, die ihn an alle bedeutenden Opernhäuser der Welt führen sollte und 1986 in Hamburg mit dem Titel Kammersänger geadelt wurde.

Grundheber, mittlerweile 83 Jahre alt, erinnert sich noch lebhaft an die Eutiner Boheme. „Es war sehr spannend, wie Ulrich Wenk das konzipiert hat, quasi als Spiel im Bühnenspiel. Wir Sänger betraten die Bühne als Urlauber auf einem Campingplatz.

Damit wir uns da nicht langweilen, schlägt einer vor, dass wir einfach mal La Boheme nachspielen könnten. Die Art, wie Wenk uns an der Regiearbeit beteiligt hat, war ganz wunderbar, das hat viel Spaß gemacht.“

Die Premiere fand trotz anfänglich strömenden Regens beim Publikum eine überaus freundliche Aufnahme. Die Kritik lobte die „gelungene Modernisierung“ einer Oper, die eigentlich nur auf einer Guckkastenbühne mit naturalistischer Grundhaltung wirksam sei, hier aber dank „Ulrich Wenks überlegener Künstlerpersönlichkeit auf der Freilichtbühne überzeugend gestaltet worden sei.“

Wie überzeugend die Verlegung des eigentlichen Boheme-Schauplatzes von Paris auf einen Campingplatz im Grünen war, bewies die vom Ostholsteiner Anzeiger überlieferte Reaktion des Kieler Staatssekretärs Reinhold Borzikowsky bei der Premiere: „Unerhört! Wie rücksichtslos!“ regte er sich darüber auf, dass zum zweiten Akt ein offensichtlich zu spät gekommenes Pärchen mit einem roten Sportwagen direkt an die Bühne heranfuhr und beim Aussteigen die Türen laut zuklappte. Doch dann griffen die beiden als Musette und ihr Galan Alcindor singend ins Geschehen ein - und der Staatssekretär verstummte.

Grundheber gab in Eutin sein Rollendebüt als Marcel, eine Rolle, „die ich immer gern gesungen habe“. Ebenso habe er bei den Sommerspielen jahrelang erstmals die Partien angenommen, die er darauf auch an großen Häusern verkörperte. Eutin hat einen festen Platz in seinem Gedächtnis: „Das schönste Bühnenbild bleibt der Baumbestand mit dem See im Hintergrund. Toi, toi, toi für die neue Boheme!“

Hartmut Buhmann

Informationen

Musikalische Leitung: Hilary Griffiths

Inszenierung: Prof. Igor Folwill

Kostümbild: Martina Feldmann

Bühnenbild: Jörg Brombacher

Licht: Rolf Essers

Produktionsleitung: Anna-Luise Hoffmann

Chorleitung: Sebastian Borleis

Korrepetitor: Francesco de Santis

Regieassistenz/Inspizienz: Susanne Niebling

Ton: Christian Klingenberg

Maske: Marlene Girolla-Krause

Requisite: Susanne Boschert

Dramaturgie Matthias Gerschwitz

Orchester: Kammerphilharmonie Lübeck (KaPhiL!)

Chor: Chor der Eutiner Festspiele

Aufführung in italienischer Sprache.

Künstlerisches Team

Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.