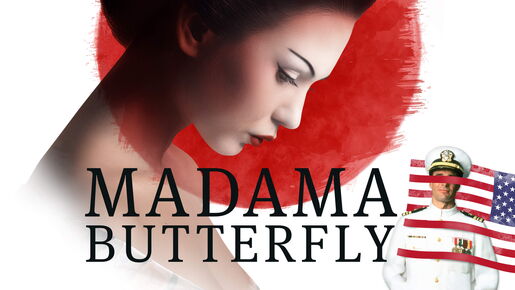

Giacomo Puccinis „Madama Butterfly“ trägt den Untertitel „Tragedia giapponese“ – und diese Tragödie beginnt für die blutjunge Japanerin „Madama Butterfly“, als sie den Amerikaner Pinkerton kennenlernt: Sie wird dem Marineoffizier zu seiner Unterkunft bei Nagasaki gleich mit zur Verfügung gestellt. Die kleine „Frau Schmetterling“ fühlt sich zu dem schneidigen Militär hingezogen, der aber nimmt sie nicht wirklich als fühlendes Wesen wahr. Für ihn ist sie ein exotisches Abenteuer, sie wird zur Verschmähten und Verächteten.

Eine tragische Handlung ganz im griechischen Sinne, denn die Personen haben keine Wahl – sie müssen ihren vom Schicksal gezeichneten Weg bis zum Schluss gehen. Und das Publikum kann gar nicht anders, als mitzufühlen, mitzulieben und mitzuleiden. Puccinis kompositorisches Können hatte bereits mit „Madama Butterflys“ Vorgängerinnen "Tosca" und "La Bohème" das Publikum in seinen Bann geschlagen. Durch Puccinis intensive Auseinandersetzung mit der japanischen Musik und die Einflüsse von Wagners „Tristan“ erhält „Madama Butterfly“ bisher unbekannte Akzente. Puccini setzt zusätzlich Zitate aus anderen Stücken ein, die seine Oper für geübte Hörer mit Subtexten bereichern.

Puccinis Oper erlebte ihre Premiere 1904 in Italien, einer Zeit, in der sich die wirtschaftlich prosperierenden Industriestaaten dem asiatischen Raum weit überlegen fühlten. Ein Amerikaner in Nagasaki konnte sich daher gebärden wie eine Kolonialmacht persönlich. Diesen „Cultural Clash“ fängt Pucchini ein, indem er zwei musikalische Sphären aufeinandertreffen und neben den Referenzen an westliche Hörgewohnheiten auch fernöstliche Klänge in die Melodik einfließen lässt. Möglich wurde ihm das, weil er auf europäische Notensammlungen transkribierter japanischer Melodien zurückgreifen konnte.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Puccinis Meisterwerk bei den Eutiner Festspielen auf dem Programm steht: Erstmals wurde es 1999 aufgeführt. Zur 71. Saison im kommenden Sommer wird es zum zweiten Mal den Spielplan der Seebühne bereichern. Die Inszenierung in der italienischen Originalversion übernimmt Prof. Igor Folwill; die musikalische Leitung hat Hilary Griffiths.

Handlung

1. Akt

Der amerikanische Marineoffizier B. F. Pinkerton lässt sich in den Hügeln oberhalb von Nagasaki ein kleines Haus herrichten – ein Ort, an dem er während seines Aufenthalts in Japan ungestört leben und seine junge Geisha Cio-Cio-San treffen möchte. Für ihn ist die arrangierte „Ehe“ mit ihr ein unverbindliches Abenteuer, das nach amerikanischem Verständnis keinerlei Verpflichtung bedeutet.

Der US-Konsul Sharpless versucht Pinkerton vor den Folgen seines Leichtsinns zu warnen, doch der Offizier nimmt die Bedenken nicht ernst. Er sieht die Verbindung als exotisches Spiel und denkt bereits an eine spätere „richtige“ Hochzeit in seiner Heimat.

Für die 15‑jährige Cio-Cio-San hingegen ist die Eheschließung ein Wendepunkt ihres Lebens. Sie stammt aus einer angesehenen, aber verarmten Familie und glaubt fest an eine gemeinsame Zukunft mit Pinkerton. Aus Liebe wendet sie sich sogar vom Glauben ihrer Vorfahren ab und wird Christin – ein Schritt, der dazu führt, dass ihre Verwandten sie verstoßen. Pinkerton ist von ihrer Hingabe überfordert, doch er genießt die Zuneigung seines „Schmetterlings“, ohne die Tragweite seines Handelns zu begreifen.

2. Akt

Drei Jahre sind vergangen. Pinkerton ist längst nach Amerika zurückgekehrt, doch Cio-Cio-San wartet unbeirrbar auf seine Rückkehr. Gemeinsam mit ihrer treuen Dienerin Suzuki hält sie das Haus instand und kümmert sich um ihren kleinen Sohn, den Pinkerton nie gesehen hat.

Für Cio-Cio-San ist klar: Sie ist Pinkertons Ehefrau, und sie ist – zumindest in ihrem Herzen – Amerikanerin. Deshalb lehnt sie den Heiratsantrag des wohlhabenden Fürsten Yamadori entschieden ab.

Als Konsul Sharpless mit einem Brief Pinkertons erscheint, steigert das ihre Hoffnung ins Unermessliche. Sharpless erkennt entsetzt, dass Pinkerton nichts von seinem Kind weiß – und dass er inzwischen in den USA eine neue Ehe eingegangen ist. Doch er bringt nicht den Mut auf, Cio-Cio-San die Wahrheit zu sagen.

In freudiger Erwartung bereitet sie das Haus für Pinkertons Rückkehr vor, legt ihr Hochzeitskleid an und verbringt die Nacht am Fenster, überzeugt davon, dass ihr Geliebter jeden Moment erscheinen wird.

3. Akt

Am Morgen trifft Pinkerton tatsächlich ein – begleitet von Sharpless und seiner amerikanischen Ehefrau Kate. Cio-Cio-San hat die Nacht durchwacht und ist vor Erschöpfung eingeschlafen. Suzuki empfängt die Gäste und erfährt den wahren Grund ihres Besuchs: Pinkerton möchte seinen Sohn mit nach Amerika nehmen.

Als Pinkerton erkennt, wie treu Cio-Cio-San all die Jahre auf ihn gewartet hat, überkommt ihn Reue. Doch statt sich der Situation zu stellen, flieht er beschämt.

Cio-Cio-San tritt ein und sieht Kate. In diesem Moment begreift sie alles. Mit großer Würde erklärt sie sich bereit, ihr Kind zu übergeben – aber nur Pinkerton selbst soll es abholen.

Sie verabschiedet sich liebevoll von ihrem Sohn und bittet um einen Moment allein. Dann folgt sie dem Weg, den einst ihr Vater gewählt hat, und nimmt sich das Leben. Als Pinkerton zurückkehrt, ist es zu spät: Sein „Schmetterling“ ist für immer verstummt.

Besetzung

Cio-Cio-San: Tetiana Miyus, Yitian Luan

Suzuki: Viola Zimmermann, Wioletta Hebrowska

Pinkerton: Timothy Richards

Kate Pinkerton: Juliana Curcio, Ana Vidmar

Sharpless: Gerard Quinn

Goro: Tae Hwan Yun

Fürst Yamadori: John Heuzenroeder

Onkel Bonze: Valentin Anikin

Kaiserlicher Kommissar: Max van Wyck, Lovro Kotnik

Standesbeamter: Thomas Bernardy

Cio-Cio-Sans Mutter: Annika Egert

Ein Kind: Piet Schuppe

Statisterie: Kian Jali / Malcolm Lourenco

Informationen

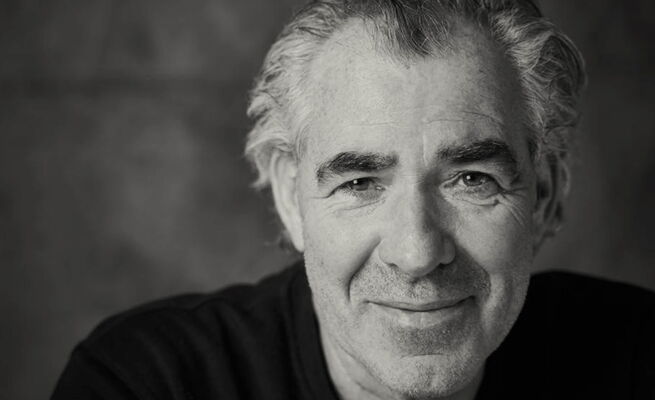

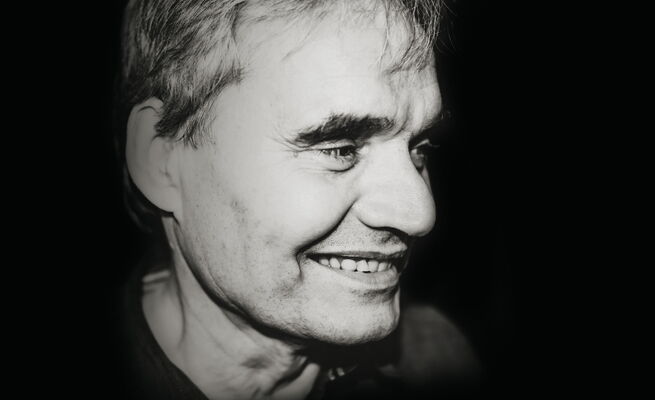

Inszenierung: Prof. Igor Folwill

Musikalische Leitung: Hilary Griffiths

Kostümbild: Martina Feldmann

Bühnenbild: Jörg Brombacher

Licht: Rolf Essers

Produktionsleitung: Anna-Luise Hoffmann

Regieassistenz/Inspizienz: Susanne Niebling

Chorleitung: Sebastian Borleis

Korrepetitor: Francesco de Santis

Ton: Christian Klingenberg

Maske: Marlene Girolla-Krause

Requisite: Hans W. Schmidt

Orchester: Kammerphilharmonie Lübeck (KaPhiL!)

Chor: Chor der Eutiner Festspiele

Aufführung in italienischer Sprache.

Dauer: 1. Akt: 60 Min, 2.+3. Akt: 90 Minuten

Pause nach dem 1. Akt: 30 Minuten

Besetzung

Künstlerisches Team

Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.