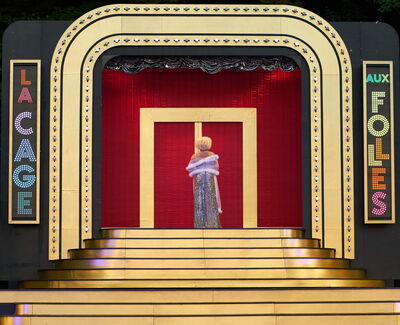

„Ein Käfig voller Narren“ ist alles zugleich: überdreht, urkomisch und aberwitzig und dennoch voller berührender Nachdenklichkeit. Und eben dadurch alles andere als „nur“ eine Musikkomödie.

Worum geht es in diesem Bühnenstück?

Der Transvestiten-Nachtclub-Besitzer Georges und sein Lebensgefährte Albin sind völlig aus dem Häuschen: Aus seiner einzigen, lang zurückliegenden Beziehung mit einer Frau hat Georges einen Sohn, der bei ihm und Albin behütet aufgewachsen ist. Und dieser Sohn will ausgerechnet die Tochter eines erzkonservativen und homophoben Politikers heiraten. Auf diese Ankündigung hin fragt Albin: "Ein Mädchen? Wie grauenvoll!" Kurz entschlossen inszeniert Renato für den Besuch der Schwiegereltern in spe eine heile Hetero-Welt, indem er Albin hinter die Kulissen schieben und die Mutter seines Sohnes als Ehefrau präsentieren will. Der Wahnsinn nimmt seinen Lauf…

"La cage aux folles" – komponiert von Erfolgskomponist Jerry Herman – ist und bleibt ein musikalisches Ereignis! Der Schöpfer von „Hello Dolly!“, der auch die Songtexte verfasste, war damit feder(boa)führend für das erste Broadway-Musical, das queere Themen auf die Bühne brachte. Das Stück gewann sechs Tony Awards und wurde allein am Broadway über 1700 Mal gespielt. Eine Legende voller Leicht- und Tiefgang, deren stolzer Selbstermächtigungs-Song „I am what I am“ u.a. von Shirley Bassey und Gloria Gaynor interpretiert wurde und bis heute eine der prominenstesten Coming-out and Going-public-Hymnen weltweit ist. Reine Spielfreude, von der ersten bis zur letzten Note. Und bis hin zum abgespreizten kleinen Finger…

Handlung

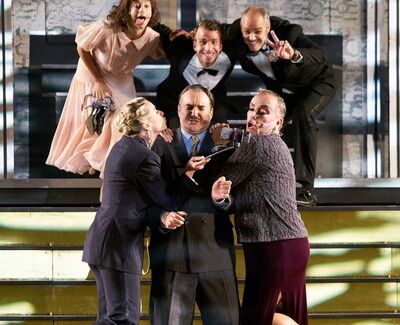

Im Nachtclub La Cage aux Folles begeistert Abend für Abend eine schillernde Travestie‑Revue das Publikum. Hier spielen die Künstler lustvoll mit Rollenbildern, und im Mittelpunkt steht Zaza – die große Diva der Bühne, im Alltag Albin, seit über zwanzig Jahren der Lebensgefährte des Clubbesitzers Georges. Doch hinter dem funkelnden Rampenlicht ist das Leben weniger glamourös: Albin steckt in einer Phase der Verunsicherung und fürchtet, Georges könne sich von ihm abwenden. Georges wiederum wird von ganz anderen Sorgen eingeholt, als sein Sohn Jean‑Michel aus einer früheren Beziehung auftaucht und verkündet, er wolle heiraten. Seine Auserwählte, Anne, stammt aus einem streng konservativen Elternhaus. Ihr Vater, der moralisch rigide Politiker Edouard Dindon, würde niemals akzeptieren, dass der Vater seines zukünftigen Schwiegersohns ein Travestie‑Clubbetreiber ist.

Um die Hochzeit nicht zu gefährden, soll das Zuhause für den Besuch der zukünftigen Schwiegereltern „angepasst“ werden – möglichst bürgerlich, möglichst unauffällig, möglichst ohne Albin. Dieser Plan verletzt Albin zutiefst, denn er ist derjenige, der Jean‑Michel großgezogen hat. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob Jean‑Michels leibliche Mutter einspringen könnte, doch sie ist seit Jahren kaum präsent. Als schließlich auch noch Reporter auftauchen, die auf einen Skandal hoffen, droht die Situation völlig außer Kontrolle zu geraten. Inmitten dieses Chaos erweist sich ausgerechnet Albin als derjenige, der mit Mut, Herz und Humor dafür sorgt, dass die Wahrheit ans Licht kommt – und dass am Ende nicht Konventionen, sondern Zusammenhalt und Liebe den Ausschlag geben.

Informationen

Musik + Gesangstexte: Jerry Herman

Buch: Harvey Fierstein

LA CAGE AUX FOLLES (Ein Käfig voller Narren) | Musik und Gesangstexte von JERRY HERMAN | Buch von HARVEY FIERSTEIN | Nach dem Theaterstück „La Cage aux Folles“ von JEAN POIRET | Deutsch von ERIKA GESELL und CHRISTIAN SEVERIN | Aufführungsrechte: Verlag Felix Bloch Erben, Berlin | www.felix-bloch-erben.de

Musikalische Leitung: Christoph Bönecker

Inszenierung: Tobias Materna

Choreographie [&] Co-Regie: Vanni Viscusi

Kostümbild: Gisa Kuhn

Bühnenbild: Jörg Brombacher

Licht: Rolf Essers

Produktionsleitung: Anna-Luise Hoffmann

Dramaturgie: Matthias Gerschwitz

Orchester: Kammerphilharmonie Lübeck (KaPhiL!)

Besetzung

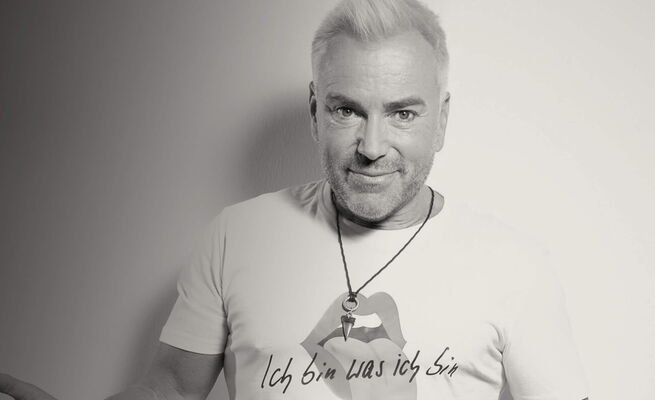

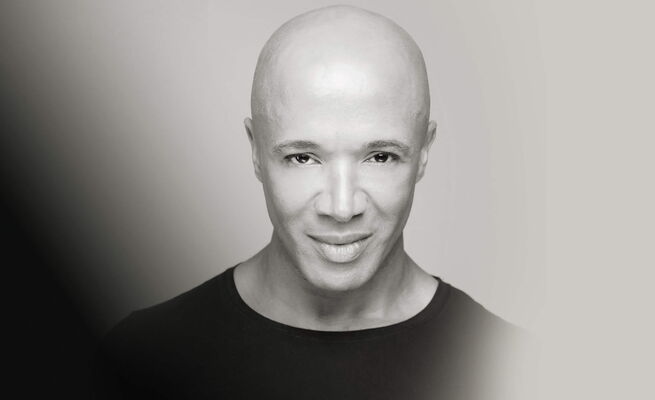

Albin / Zaza: Uwe Kröger

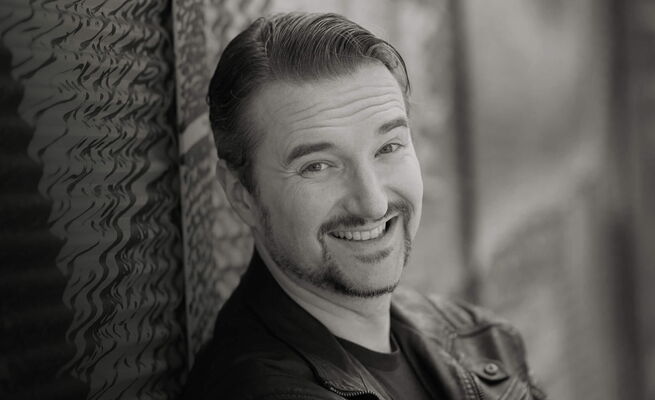

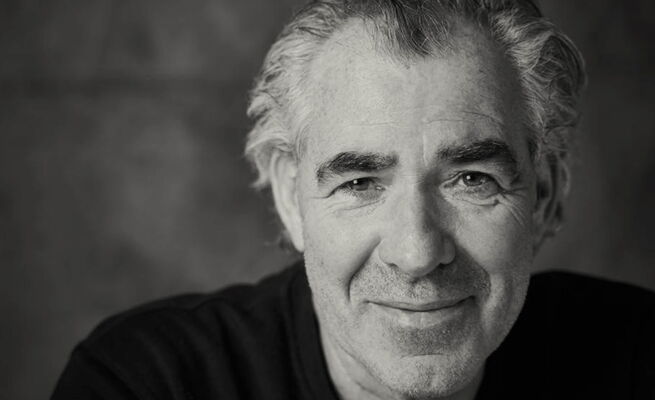

Georges: Livio Cecini

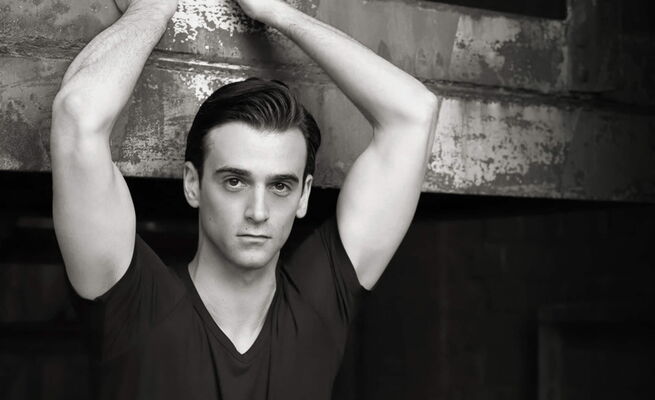

Jean-Michel: Julian Culemann

Jacob: Marc Chardon

Anne: Jasmin Eberl

Jacqueline: Yvonne Disqué

Francis: Robert Stumpf (+ Cagelle)

Tabarro / Jules: Mario Zuber

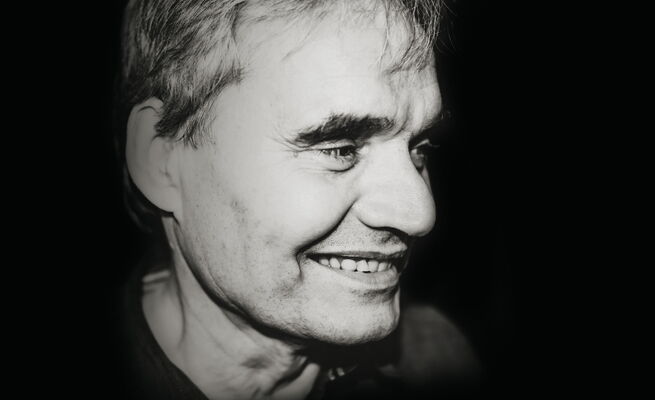

Monsieur Dindon: Mariano Skroce

Madame Dindon: Karin Westfal

Babette: Sofia Coretti

Dasha: Jessica Falceri

Phaedra: Arvid Johansson

Masha: Christine Lecke (DC)

Bobby: Verena Kollruss

Mercedez: Tobias Stemmer

Chantal: Laurent N´Diaye

Helga: Christian Rosprim

Clo-Clo: Francesco Riccardo Dall´Aglio

Hannah: Simon Lausberg

Foto: André Walther

Dauer: 1. Akt: 75 Min 1, 2. Akt: 60 Minuten

Pause nach dem 1. Akt: 30 Minuten

Künstlerisches Team

Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.