Auf der Bühne und im Kino ist das Musical „Cabaret“ international ein Liebling eines jeden Publikums. 1966 erstmals am Broadway aufgeführt, spiegelt diese Liebesgeschichte aus dem Berlin der späten „Goldenen Zwanziger“ ebenso mitreißend wie nachdenklich stimmend den turbulenten Zeitgeist zum Ende der Weimarer Republik. Mit „Willkommen, bienvenue, welcome!“ lieferte der Erfolgskomponist John Kander („New York, New York“) die Erkennungsmelodie Nr. 1 für Musicals allgemein, speziell natürlich für „Cabaret“.

Erzählt wird die Geschichte des US-Schriftstellers Clifford Bradshaw, der in Berlin Inspirationen für ein neues Buch sucht. Ein Reisegefährte schickt ihn in den Kit-Kat-Klub, wo er die Sängerin Sally Bowles kennenlernt. Beide werden ein Paar, sie wohnen zusammen in der Pension von Fräulein Schneider. Auf die hat der Obstverkäufer Herr Schultz ein Auge geworfen, doch dessen Hoffnungen platzen: Fräulein Schneider wird gewarnt, einen Juden zu heiraten. Und auch für Sally und Clifford scheint nicht mehr lange die Sonne: Als sie schwanger wird, will sie ihre Cabaret-Karriere nicht aufgeben. Er hingegen sieht die Gefahr einer gewaltsam werdenden Juden- und Fremdenfeindlichkeit in der heraufziehenden Nazi-Diktatur. Er will mit Sally Berlin verlassen, doch sie will bleiben: Was hat denn die Politik mit ihrem Leben zu tun? Wir wissen, wie’s endet …

DIE HANDLUNG

WILLKOMMEN – BIENVENUE – WELCOME

Berlin Ende der 1920er‑Jahre: Die Stadt ist ein brodelnder Schmelztiegel aus Kunst, Politik, Vergnügen und wachsender Gefahr. Inmitten dieser widersprüchlichen Welt landet der junge amerikanische Schriftsteller Clifford Bradshaw, der Inspiration für seinen neuen Roman sucht. Auf der Zugfahrt lernt er den charmanten, aber zwielichtigen Ernst Ludwig kennen, der ihm ein Zimmer in der Pension von Fräulein Schneider vermittelt. Dort begegnet Cliff auch dem freundlichen Obstverkäufer Herrn Schultz, einem jüdischen Kleinbürger, der sich in die resolute Pensionswirtin verliebt.

Der Kit‑Kat‑Club – ein Spiegel der Zeit

Noch am ersten Abend führt Ludwig Cliff in den Kit‑Kat‑Club, einen Nachtclub, in dem ein schillernder Conferencier das Publikum durch frivole Nummern, halbnackte Tänzerinnen und bissige Satire führt. Hier trifft Cliff auf Sally Bowles, die exzentrische englische Sängerin des Clubs. Sie lebt impulsiv, laut, glamourös – und oft am Abgrund.

Zwischen Cliff und Sally entsteht eine leidenschaftliche, aber chaotische Beziehung. Als Sally von ihrem Geliebten Max verlassen wird, zieht sie kurzerhand bei Cliff ein. Die beiden führen eine offene, unstete Partnerschaft, die zwischen Zuneigung, Eifersucht und Selbsttäuschung schwankt.

Liebe in unsicheren Zeiten

Während Cliff versucht, sich als Schriftsteller durchzuschlagen, nimmt er aus Geldnot ein Angebot von Ernst Ludwig an: Er soll Devisen aus Paris nach Berlin schmuggeln. Cliff ahnt nicht, in welche politischen Kreise er sich damit hineinziehen lässt.

Sally wird schwanger – von wem, bleibt unklar. Cliff möchte Verantwortung übernehmen und mit ihr in die USA gehen, um ein neues Leben zu beginnen. Sally hingegen schwankt zwischen Hoffnung, Angst und dem Wunsch, ihre Freiheit nicht zu verlieren.

Fräulein Schneider und Herr Schultz – ein zartes Glück

In der Pension entwickelt sich eine leise, rührende Liebesgeschichte: Herr Schultz umwirbt Fräulein Schneider mit exotischen Früchten und höflicher Zurückhaltung. Als die beiden sich verloben, scheint ein kleines Stück Normalität möglich. Doch die politische Stimmung kippt.

Bei der Verlobungsfeier zeigt Ernst Ludwig offen seine nationalsozialistische Gesinnung und warnt Fräulein Schneider vor einer Ehe mit einem Juden. Herr Schultz versucht, die Gefahr herunterzuspielen – er sei doch „ein guter Deutscher“. Doch die Bedrohung ist real, und Fräulein Schneider beginnt zu begreifen, dass ihre Zukunft mit Schultz unter dem neuen Regime kaum Bestand haben wird.

Der Abgrund rückt näher

Cliff erkennt, dass Ernst Ludwig in nationalsozialistische Aktivitäten verstrickt ist, und will sich von ihm lösen. Gleichzeitig wird Sally immer stärker in die glitzernde, aber zerstörerische Welt des Kit‑Kat‑Clubs zurückgezogen.

Die politische Realität dringt unaufhaltsam in das Leben aller Figuren ein. Beziehungen zerbrechen, Träume verblassen, und die scheinbar unbeschwerte Welt des Nachtclubs wird zum düsteren Spiegel einer Gesellschaft, die in den Abgrund taumelt.

Nichts bleibt, wie es war

Am Ende steht Cliff vor der Entscheidung, Berlin zu verlassen – und Sally vor der Frage, ob sie ihm folgen kann oder ob sie untrennbar mit der Bühne, dem Rausch und ihrer eigenen Illusion verbunden ist.

Der Kit‑Kat‑Club spielt weiter, doch die Leichtigkeit ist verschwunden. Hinter dem grellen Licht lauert die neue Zeit – und sie wird alles verändern.

Informationen

Musik: John Kander

Gesangstexte: Fred Ebb

Buch: Joe Masteroff

Nach dem Stück „Ich bin eine Kamera“ von John van Druten, Erzählungen von Christopher Isherwood. Deutsch von Robert Gilbert, in der reduzierten Orchesterfassung von Chris Walker.

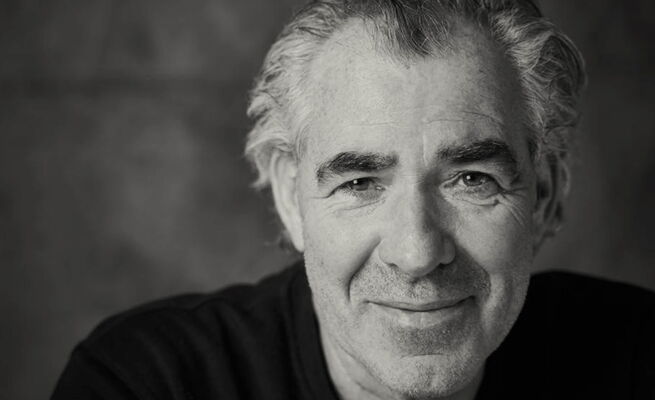

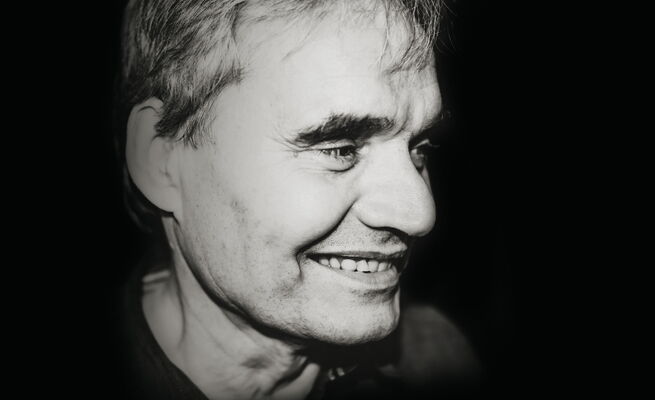

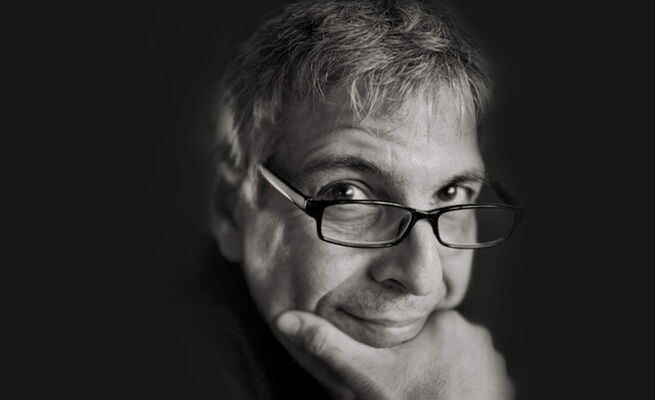

Musikalische Leitung: Christoph Bönecker

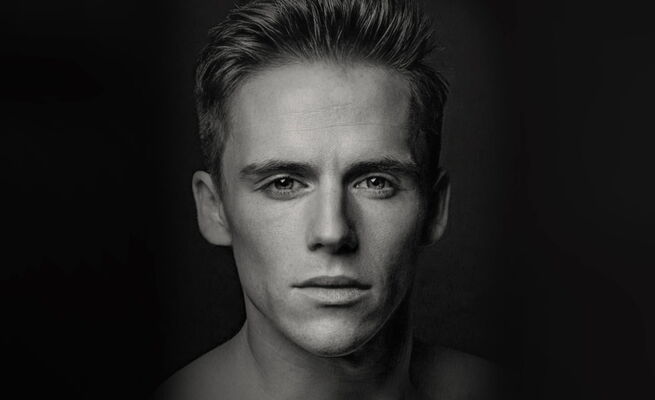

Inszenierung: Tobias Materna

Choreographie [&] Co-Regie: Vanni Viscusi

Kostümbild: Martina Feldmann

Bühnenbild: Jörg Brombacher

Licht: Rolf Essers

Produktionsleitung: Anna-Luise Hoffmann

Regieassistenz/Inspizienz: Corina von Wedel-Gerlach

Ton: Christian Klingenberg

Maske: Marlene Girolla-Krause

Orchester: Kammerphilharmonie Lübeck (KaPhiL!)

Tänzer:Innen

Künstlerisches Team

Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.