Ein Maskenball (Un ballo in maschera) ist ein gefeiertes Meisterwerk des italienischen Komponisten Giuseppe Verdi. Die Oper wurde 1859 in Rom erstmals aufgeführt.

Wenn ein König die Ehefrau des besten Freundes liebt, sollte er aufpassen! Kann die Liebe zwischen dem schillernden König Gustav III. von Schweden und Amelia, der Gattin von Graf Anckarström, bestehen – oder ist dagegen ein Kraut gewachsen? Kann Amelias Schleier die Liebe verhüllen? Kann die Maske den König schützen? Welche Rolle spielt Ulrica, die Wahrsagerin? Treffen alle ihre Prophezeiungen wirklich ein? Verschwörung, Verlangen und Vergebung: Giuseppe Verdis Oper, eine emotionale Achterbahnfahrt, jongliert mit den Themen Liebe und Intrige, Okkultismus und Aberglaube, verletztem Stolz und Rachsucht – und endet schließlich mit Mord.

DIE HANDLUNG

Giuseppe Verdis Ein Maskenball erzählt die tragische Geschichte eines Herrschers, der zwischen politischer Verantwortung, persönlicher Leidenschaft und tödlicher Naivität zerrieben wird. Inspiriert vom historischen Attentat auf König Gustav III. von Schweden, entfaltet die Oper ein Geflecht aus Liebe, Verrat und verhängnisvollen Entscheidungen.

Erster Akt – Bild 1

König Gustavo genießt die Verehrung seiner Untertanen und übersieht dabei, dass sich unter ihnen längst Feinde formiert haben. Sein engster Vertrauter Renato warnt ihn eindringlich vor einer Verschwörung, doch Gustavo wiegelt ab: Er glaubt an die Loyalität seines Volkes und scheut davor zurück, mögliche Verräter bestrafen zu müssen. Viel stärker beschäftigt ihn ein anderes Geheimnis – seine verbotene Liebe zu Amelia, der Frau seines treuen Freundes.

Als der Oberrichter verlangt, die Wahrsagerin Ulrica aus dem Land zu verbannen, lehnt Gustavo ab. Stattdessen beschließt er, sie unerkannt aufzusuchen, um sich selbst ein Bild von ihren Fähigkeiten zu machen.

Erster Akt – Bild 2

In Ulricas düsterer Stube drängen sich Ratsuchende. Ein Matrose erfährt von ihr, dass ihm bald eine Belohnung zuteilwerden soll – eine Prophezeiung, die Gustavo im Verborgenen sofort erfüllt. Kurz darauf erscheint die verschleierte Amelia. Sie gesteht Ulrica, dass sie sich gegen ihren Willen in einen Mann verliebt habe und diese Leidenschaft überwinden müsse, um ihre Ehe zu retten. Die Wahrsagerin rät ihr, in der Nacht ein bestimmtes Kraut auf einem Friedhof zu pflücken, das ihr Herz heilen könne.

Nachdem Amelia gegangen ist, lässt sich Gustavo selbst die Zukunft deuten. Ulrica warnt ihn: Ein Freund werde ihn töten. Der König lacht darüber und reicht demonstrativ Renato die Hand – ausgerechnet dem Mann, den die Weissagung meint. Als sein Inkognito auffliegt, begnadigt Gustavo Ulrica und lässt sich von der Menge feiern.

Zweiter Akt

Amelia folgt Ulricas Rat und sucht bei Nacht den Friedhof auf. Gustavo erscheint und gesteht ihr seine Liebe. Trotz aller inneren Kämpfe kann Amelia ihren Gefühlen nicht länger widerstehen. In diesem Moment taucht Renato auf: Er ist dem König gefolgt, um ihn vor den Verschwörern zu warnen. Um Gustavo zu schützen, tauschen die beiden Männer ihre Mäntel. Der König flieht und übergibt Renato die verschleierte Amelia, ohne deren Identität preiszugeben.

Als die Verschwörer erscheinen, halten sie Renato für den König. Sie bedrängen ihn, die Frau an seiner Seite zu enthüllen. Erst als Amelia sich selbst zu erkennen gibt, lassen sie ab – und verspotten Renato schamlos. Für ihn bricht eine Welt zusammen.

Dritter Akt – Bild 1

Zuhause überwältigt Renato die Wut. Er glaubt, Amelia habe ihn betrogen, und schwört Rache. Als sie darum bittet, vor ihrem Tod noch einmal den gemeinsamen Sohn sehen zu dürfen, gewährt er ihr diesen Wunsch – und erkennt in der Stille, dass nicht sie, sondern Gustavo sein eigentliches Ziel ist. Er verbündet sich mit den Verschwörern Horn und Ribbing und lässt Amelia per Los entscheiden, wer den König töten soll. Das Schicksal fällt auf ihn selbst.

Dritter Akt – Bild 2

Gustavo bereitet sich auf einen Maskenball vor und will die Situation entschärfen, indem er Renato und Amelia nach London versetzt. Doch ein anonymer Brief warnt vor einem Attentat. Der König ignoriert die Gefahr – ein fataler Entschluss.

Dritter Akt – Bild 3

Der Ball beginnt. Inmitten der Masken versucht Renato, Gustavos Verkleidung zu erfahren. Der leichtfertige Page Oscar verrät sie ihm, ohne Argwohn zu schöpfen. Amelia trifft Gustavo ein letztes Mal und fleht ihn an, sich in Sicherheit zu bringen. Doch bevor er fliehen kann, tritt Renato hervor und erschießt ihn.

Sterbend vergibt Gustavo seinem Freund, erklärt Amelia für unschuldig und bestätigt Renatos Ernennung für den Londoner Posten. Erst jetzt begreift Renato, dass er aus Eifersucht und Täuschung zum Werkzeug der Verschwörer geworden ist.

Informationen

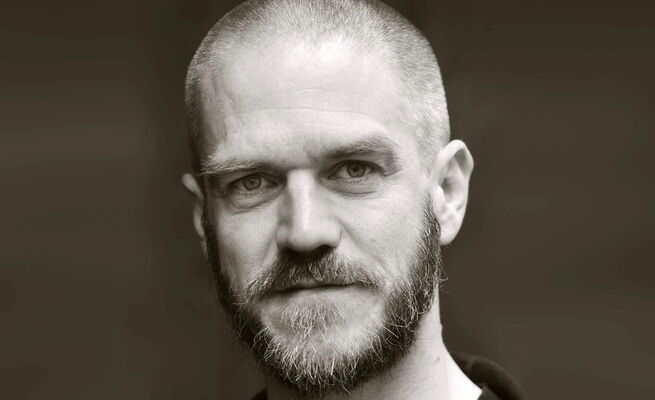

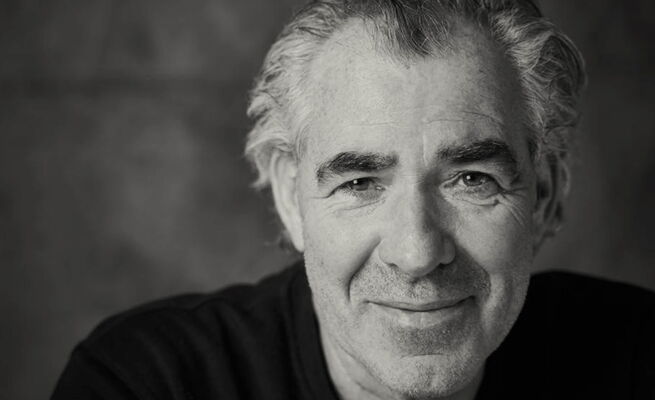

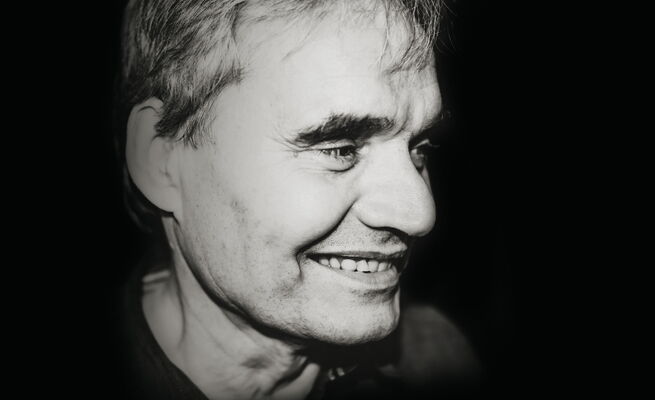

Inszenierung: Dominique Caron

Musikalische Leitung: Hilary Griffiths

Chorleitung: Romely Pfund

Choreographie: Olaf Reinecke

Bühnenbild: Jörg Brombacher

Bühnenmaler: Alp Arslan Tokat

Kostüm: Martina Feldmann

Licht: Rolf Essers

Maske: Marlene Girolla-Krause

Regieassistenz: Olaf Reinecke

Inspizienz: Corina von Wedel-Gerlach

Korrepetition: Francesco de Santis

Ton: Christian Klingenberg

Produktionsleitung: Anna-Luise Hoffmann

Dramaturgie: Matthias Gerschwitz

Künstlerisches Team

Fotos

Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.