Der Hintergrund

Quelle:

Die junge deutsche Romantik liebte Geister-und Gespenstergeschichten. Das Vorhandensein übersinnlicher Kräfte in der Natur wurde in unzähligen Geschichten, Novellen und Theaterstücken zum Vorwurf genommen. Weber kannte natürlich viel von dieser Literatur, und vor allem eine Erzählung, die von einer beinahe durch Zauberspuk verhinderten Heirat handelte. Er war es, der seinem Librettisten die Idee zum „Freischütz“ gab.

Dichtung:

Auch an der Ausarbeitung des Textbuches nahm Weber selbst Anteil, wie wir aus seinen Briefen wissen. Er war ein tief religiöser Mensch, und vielleicht gehen wir nicht fehl, wenn wir annehmen, er sei es gewesen, der die Geschichte aus Apels „Gespensterbuch“ im christlichen Sinne umformte. Im „Freischütz“ steht der gute Mensch -hier Agathes Reinheit -im Schutze des Himmels; die Macht des Bösen (die bei Apel triumphiert) zerbricht an der Festung des Glaubens. Der Librettist Kind war kein großer Dichter, aber er besaß das Wesentliche für Webers Musik: die volkstümliche, natürliche Ader. Es gelang ihm, dem Werk Atmosphäre zu geben. Die Natur, die Landschaft sind hier mehr als Kulisse, sie sind das Grundelement geworden. Der deutsche Wald ist gewissermaßen die Hauptperson. Er hat einen doppelten Aspekt: als Heimstätte des Friedens, der stillen Träume, der tiefen, edlen Empfindungen, und als Stätte des Spuks, des Grauens, des nächtlichen Gespenstertreibens wird er geschildert. Dem gegenüber verblaßt die Charakterzeichnung etwas, sie ist recht simpel und linear geraten, doch hat sie Typen geschaffen, die vor allem auf das damalige, naivere Publikum der jungen deutschen Oper unfehlbar wirkten.

Musik:

Alle Tugenden Webers kommen hier zum Ausdruck. Seine Musik bedeutet den endgültigen Sieg der deutschen romantischen Oper. Er ist das Glied, das Mozart und Beethoven mit Wagner verbindet. Noch kennt er nichts anderes als den Singspielcharakter: die gesprochenen Dialoge zwischen den einzelnen, in sich abgeschlossenen Musiknummern. Doch gelingt ihm etwa in der Wolfsschlucht ein größeres, ununterbrochenes musikdramatisches Gebilde, das für Wagner richtunggebend wurde. Seine melodische Erfindungskraft ist bewundernswert. Ohne kitschig zu werden (was bei manchem seiner Zeitgenossen der Fall war), schuf er Melodien, die kurz nach ihrem ersten Erklingen vom ganzen Volke nachgesungen wurden. Er verstand sich auch auf echte Dramatik und legte Spannung und Erregung in seine Musik. Und -wie alle guten Dirigenten war Weber ein glänzender Orchesterkenner und Instrumentator. Stimmlich ist Agathe zur schönsten, echten Opernrolle geworden, während ihre Partnerin Aennchen dem Singspieltypus angehört, was interessante Gegenüberstellungen ermöglicht. (Wagner wird den ersteren Typus ausbauen, den zweiten hingegen in seiner Werken keinen Raum mehr gewähren.)

Geschichte:

Im Frühling des Jahres 1810 weilte Weber auf Schloss Neuburg bei Heidelberg; dort las er das soeben erschienene „Gespensterbuch“ von August Apel und Friedrich Laun. Der Gedanke, aus der Erzählung „Der Freischütz“ eine Oper zu machen, dürfte unmittelbar darauf in ihm entstanden sein. Er entwarf ein Szenarium über diesen Stoff, der angeblich auf eine böhmische Gerichtsverhandlung des Jahres 1710 zurückging. Doch dann ruhte der Plan sieben Jahre lang. Erst im Februar 1817 sprach er sich darüber mit dem ehemaligen Rechtsanwalt Johann Friedrich Kind aus, der zum Dichterberuf übergegangen war. Aus einem Brief vom 19. Februar des gleichen Jahres geht hervor, dass Kind die Arbeit sofort in Angriff nahm; in gemeinsamen Einverständnis sollte die Oper „Der Probeschuss“ heißen. Am 3. März erfahren wir von dem freudig erregten Weber, das Libretto sei bereits fertig und in „Die Jägersbraut“ umgetauft worden. Mit der Niederschrift der Musik begann der Komponist am 2. Juli 1817, doch dürften zu diesem Zeitpunkt schon einige Melodien fertig in seinem Kopfe gelebt haben. Fast drei Jahre lang währte die Arbeit, länger als an irgendeinem anderen Werk des Komponisten; am 13. Mai 1820 wurde die Partitur abgeschlossen. Die Uraufführung am Berliner Königlichen Schauspielhaus, am 18. Juni 1821, bedeutete nicht nur Webers vollständigsten Sieg, sondern auch eines der wichtigsten Daten der deutschen Operngeschichte. Sie setzte das romantische Musiktheater, das man von Beethovens „Fidelio“ herleiten könnte und das kurz vor in E.T.A. Hoffmanns „Undine“ (1816) erste Triumphe errungen hatte, entscheidend fort.

Trotz seines „nationalen" Stils gelangte „Der Freischütz" bald zu internationalen Ehren. Es wird berichtet, er sei 1824 in London in nicht weniger als neun Theatern gleichzeitig gespielt worden, was heute nahezu unglaublich klingt. Im Jahre 1825 war er sogar schon bis New York gedrungen.

Kurt Pahlen: Oper der Welt (1963)

Die Handlung

Vorgeschichte

Die Oper spielt in Böhmen kurz nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges:

Kunos Erzählung

„Mein Urältervater hieß Kuno wie ich und war fürstlicher Leibschütz. Einst trieben die Hunde einen Hirsch heran, auf dem ein Mensch angeschmiedet war -so bestrafte man in alten Zeiten die Waldfrevler. Dieser Anblick erregte das Mitleid des damaligen Fürsten. Er versprach demjenigen, welcher den Hirsch erlege ohne den Missetäter zu verwunden, eine Erbförsterei. Der wackere Leibschütz besann sich nicht lange, er legte an und befahl die Kugel den heiligen Engeln. Der Hirsch stürzte, und der Wilddieb war unversehrt. Der Fürst erfüllte in allem seine Zusage. Kunos Neider wussten es an den Fürsten zu bringen, der Schuss sei mit Zauberei geschehen, Kuno habe nicht gezielt, sondern eine Freikugel geladen. Eine Freikugel: Sechse treffen, aber die siebente gehört dem Bösen; der kann sie hinführen, wohin es ihm beliebt. Aus diesem Grunde machte der Fürst bei der Stiftung den Zusatz; dass „jeder von Kunos Nachfolgern zuvor einen Probeschuss ablege, schwer oder leicht, wie es der regierende Fürst oder sein Abgeordneter anzubefehlen geruht.“ Auch will es das Herkommen, dass der junge Förster an demselben Tag mit seiner Erwählten getraut wird, die aber völlig unbescholten und im jungfräulichen Ehrenkränzlein erscheinen muss.“

1. Akt

Beim Sternschießen hat der Bauer Kilian den Meisterschuss getan. Er und seine Freunde verspotten den Jägerburschen Max, der nichts getroffen hat. Der Erbförster Kuno schlichtet den Streit zwischen beiden. Er tröstet Max, für den nicht nur die Försterei, sondern auch die Hand seiner Tochter Agathe auf dem Spiel steht, ermahnt ihn aber auch, am nächsten Tag besser zu zielen, denn die alte Sitte will es, dass die Erbförsterei und die Hand der Försterstochter nur bei Gelingen eines Probeschusses erlangt werden kann. Max bleibt allein in bangem Zweifel zurück. Da gesellt sich Kaspar, ein Jägerbursche, der mit höllischen Mächten im Bund steht, zu ihm und lädt ihn zum Trunk ein. Mit seiner Büchse lässt er Max auf einen hoch in der Luft schwebenden Adler anlegen. Die Kugel trifft meisterlich, und Kaspar raunt dem Schützen zu, er habe soeben mit einer Freikugel, die nie ihr Ziel verfehle, geschossen. Mit einer solchen Kugel könne er Agathe auch gewinnen. Der widerstrebende Max lässt sich überreden, zusammen mit Kasp

2. Akt

Im Forsthaus warten am Vorabend der Hochzeit Agathe und Ännchen schon lange auf Max. Ännchen versucht, die ernste Braut aufzuheitern, die von einem Eremiten vor einer drohenden, unbekannten Gefahr gewarnt wurde und von ihm geweihte Rosen zum Geschenk erhielt. Ein kleiner Unfall – das Bild des Ahnherrn fiel von der Wand und verletzte Agathe leicht an der Stirn – wird von den Mädchen mit dieser Warnung in Beziehung gebracht. Max, der verstört hereintritt, ahnt jedoch den Zusammenhang seines Schusses mit dem Unfall. Unter dem Vorwand, einen in der Wolfsschlucht erlegten Hirsch hereinholen zu müssen, lässt er sich von den Bitten der Mädchen nicht abhalten, den Schreckensort aufzusuchen. – Um Mitternacht erscheint in der Wolfsschlucht Samiel, dem Kaspar am nächsten Tag verfallen ist, wenn er ihm nicht neue Opfer zuführt, um damit selbst drei Jahre zu gewinnen. Max wird durch Erscheinungen seiner toten Mutter und Agathe gewarnt, steigt aber doch hinab in die Tiefe der Schlucht. Dort gießt Kaspar unter dem sich unheimlich steigernden Spuk der Geisterstunde sieben Freikugeln.

3. Akt

Agathe, in der Nacht von schweren Träumen gequält, versucht im Gebet Ruhe zu finden. Ännchen gelingt es, sie etwas aufzuheitern, als sie den letzten Schmuck an das Brautkleid legt und die Brautjungfern ihr Lied singen. Doch beim Öffnen der Schachtel, in der der Brautkranz liegen soll, entdeckt Agathe zu ihrem Entsetzen eine Totenkrone. Die Verwechslung scheint eine böse Vorbedeutung zu sein. Rasch windet Ännchen aus den geweihten Rosen einen neuen Kranz. – Kaspar behielt drei Freikugeln für sich, von denen er schon zwei verschoss. Um das Wohlwollen des Fürsten Ottokar zu verdienen, hat Max von seinen vier Kugeln bereits drei verschossen. Kaspar aber schlägt ihm seine Bitte nach einer weiteren Kugel höhnisch ab. Damit die siebente Kugel, die der Satan lenkt, für den Probeschuss verbleibt, verschießt Kaspar mutwillig auch noch seine letzte Freikugel.

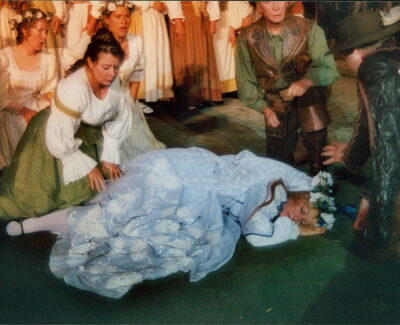

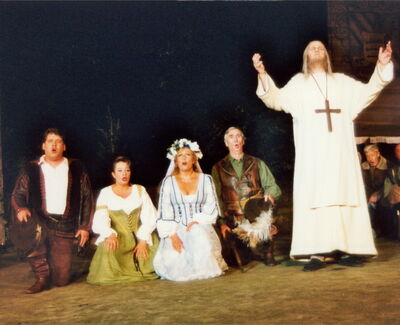

Alles ist zum Probeschuss versammelt, nur die Braut fehlt noch. Fürst Ottokar bestimmt als Ziel eine weiße Taube. Max legt an, schießt, und Agathe, die im selben Augenblick, vom Eremiten begleitet, hinzukommt, sinkt vermeintlich getroffen, ohnmächtig zu Boden. Im gleichen Moment stürzt Kaspar zu Tode verwundet nieder. Samiels siebte Freikugel hat an Stelle von Agathe, die durch den Eremiten geschützt war, den Bösewicht selbst erreicht. Agathe erwacht aus ihrer Betäubung, und reumütig bittet Max den Fürsten um Gnade. Erst durch die Fürsprache des Eremiten wird der Fürst besänftigt.

Der Komponist: Carl Maria von Weber

Eine autobiographische Skizze

Ich bin den 18. November 1786 zu Eutin im Holsteinischen geboren. Ich genoss der sorgfältigsten Erziehung mit besonderer Vorliebe für die schönen Künste, da mein Vater selbst ausgezeichnet Violine spielte. Die eingezogene Weise, in der meine Familie lebte, der stete Umgang mit erwachsenen, gebildeten Menschen, die ängstliche Vorsicht, mir keine andere verwildernde Jugendgesellschaft zuzulassen, lehrten mich früh, mehr in mir selbst und der Phantasiewelt zu leben und in ihr meine Beschäftigung und mein Glück zu suchen. Malerei und Musik teilten sich hauptsächlich in meine Zeit. Von ersterer versuchte ich mit Glück mehrere Zweige zu pflegen, ich malte in Öl, Miniatur, Pastell und wusste auch die Radiernadel zu führen. Doch unwillkürlich entschlummerte diese Beschäftigung, und die Musik verdrängte, meiner selbst unbewusst, die Schwester endlich gänzlich. Eigentümliche Neigung bestimmte meinen Vater zuweilen, seinen Aufenthaltsort zu wechseln. Der Nachteil, den das Wechseln der Lehrer hervorbrachte, ersetzte sicValesi und in der Komposition bei dem jetzigen Hoforganisten Kalcher. Dem klaren, stufenweise fortschreitenden, sorgfäl-tigen Unterricht des Letzteren danke ich größtenteils die Herrschaft und Gewandtheit im Gebrauch der Kunstmittel, vorzüglich in Bezug auf den reinen vierstimmigen Satz, die dem Tondichter so natürlich werden müssen, soll er reich sich und seine Ideen auch dem Hörer wiedergeben können, wie dem Dichter Rechtschreibekunst und Silbenmaß. Mit unermüdlichem Fleiße arbeitete ich meine Studien aus. Die Vorliebe zum Dramatischen fing an, sich bestimmt auszusprechen. Ich schrieb unter den Augen des Lehrers eine Oper: „Die Macht der Liebe und des Weins“, eine große Messe, mehrere Klaviersonaten, Variationen, Violintrios, Lieder usw., die später alle ein Raub der Flammen wurden. Der rege jugendliche Geist, der alles Neue und Aufsehenerregende mit Hast sich anzueignen suchte, erregte auch in mir die Idee, dem damals von Senefelder neu erfundenen Steindruck den Rang abzulaufen. Ich glaubte endlich, die Erfindung auch gemacht zu haben, und zwar mit einer zweckmäßigeren Maschine versehen. Der Wille, diese Sache ins Große zu treiben, bewog uns, nach Freiburg zu ziehen, wo alles Material am bequemsten zur Hand schien. Die Weitläufigkeit und das Mechanische, Geisttötende des Geschäfts ließen mich aber bald die Sache aufgeben und mit verdoppelter Lust die Komposition fortsetzen. Ich schrieb die Oper: „Das Waldmädchen“, welche im November 1800 auch da gegeben wurde und sich dann später weiter verbreitete als mir lieb sein konnte (in Wien vierzehnmal gegeben, in Prag ins Böhmische übersetzt und in Petersburg mit Beifall gesehen), da es ein höchst unreifes, nur vielleicht hin und wieder nicht ganz von Erfindung leeres Produkt war, von dem ich namentlich den zweiten Akt in zehn Tagen geschrieben hatte; eine der vielen unseligen Folgen der auf ein so junges Gemüt so lebhaft einwirkenden Wunderanekdoten von hochverehrten Meistern, denen man nachstrebt. Auf eben diese Art weckte ein Artikel der Musikzeitung die Idee in mir, auf ganz andere Weise zu schreiben, ältere, vergessene Instrumente wieder in Gebrauch zu bringen usw. Ein Ruf zur Musikdirektorstelle nach Breslau eröffnete mir ein neues Feld zur Erweiterung der Effektkenntnisse. Ich schuf da ein neues Orchester und Chor, überarbeitete manche frühere Arbeiten und komponierte die Oper „Rübezahl“ von Professor Rhode größtenteils. Die vielen Dienstgeschäfte ließen mich nicht viel zu eigenen Arbeiten kommen, desto besser konnte ich aber die so vielfach gestalteten und mit übergroßer Begierde in mich gesogenen verschiedenartigen Kunstprinzipe abgären und nach und nach das Selbständige, vom Schöpfer Verliehene, hervortreten lassen. 1806 zog mich der kunstliebende Prinz Eugen von Württemberg an seinen Hof in Carlsruhe in Schlesien. Hier schrieb ich zwei Symphonien, mehrere Konzerte und Harmoniestücke. Der Krieg zerstörte das niedliche Theater und die brave Kapelle. Ich trat eine Kunstreise an, von den ungünstigen Verhältnissen der damaligen Zeit begleitet. Ich entsagte also eine Zeitlang der Kunst als ihr unmittelbarer Diener und lebte im Hause des Herzogs Louis von Württemberg in Stuttgart. Hier, von der freundlichen Teilnahme des trefflichen Danzi ermuntert und angeregt, schrieb ich eine Oper: „Silvana“, nach dem Sujet des früheren „Waldmädchens“ von Hiemer neu bearbeitet, den „ersten Ton“, Ouvertüre, umgearbeitete Singchöre, wieder Klaviersachen usw., bis ich 1810 mich wieder ganz der Kunst weihte und abermals eine Kunstreise antrat. Von dieser Zeit an kann ich ziemlich rechnen, mit mir abgeschlossen zu sein, und alles, was die Folgezeit getan hat und tun wird, kann nur Abschleifen der scharfen Ecken und das dem feststehenden Grunde notwendige Verleihen von Klarheit und Fasslichkeit sein. Ich durchzog Deutschland nach verschiedenen Richtungen, und die Liebe, mit der ich im ganzen meine Leistungen als ausübender und dichtender Künstler aufgenommen sah, der Ernst, der ihnen bei oft heftigem Widerspruch und Anfällen doch stets geweiht wurde, ließ auch mich alle die Kraft und alle die Reinheit des festen Willens aufbieten, die allein den Menschen zum wahren Priester seiner Kunst heiligt. In Frankfurt, München, Berlin, Wien usw. wurden meine Opern gegeben, meine Konzerte besucht. Noch einmal sah ich den trefflichen Abt Vogler, wenige Zeitspannen vor seinem Hingehen. Ich genoss, gereifter und selbst z„Abu-Hassan“ (Darmstadt 1810). Von 1813-1816 leitete ich die Oper in Prag, nachdem ich sie ganz neu organisiert hatte. Ganz nur meiner Kunst lebend, in der Überzeugung, nur zu ihrer Beförderung und Pflege geschaffen zu sein, legte ich die Direktion in Prag nieder, da mein Zweck erreicht und das, was bei dem beschränkenden Verhältnisse einer Privatdirektion geschehen konnte, aufgebaut war und nur eines rechtlichen Wärters zum Weiterbestehen bedurfte.

Der Librettist: Friedrich Kind

Friedrich Kind (1768 - 1843) arbeitete die Volkssage vom „Freischütz" im Jahre 1817 zu einem Opernlibretto für Carl Maria von Weber um, das in zehn Tagen unter dem Titel „Die Jägerbraut" fertig gestellt war. Gemeinsam mit Kind nahm Weber eine Reihe von Änderungen und namentlich Kürzungen vor - so entfielen die beiden ursprünglichen einleitenden Eremiten-Szenen -, bevor er im

Juni 1817 mit der Kompositionsarbeit begann. Später wurde der Titel auf Anregung des Intendanten des Berliner Schauspielhauses, des Grafen Carl von Brühl, geändert in den Wortlaut der Volkssage, denn, so Brühl, „das Märchen ist doch bekannt genug".

Informationen

Romantische Oper in 3 Akten

Komponist: Carl Maria von Weber

Libretto: Friedrich Joachim Kind

Uraufführung: 1821

Ort: Berlin

Spielstätte: Konzerthaus

Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.