Die Handlung

Prinz Tamino wird von einer Schlange verfolgt; er hat seine Pfeile verschossen und sinkt ohnmächtig zu Boden. Drei Damen, Dienerinnen der Königin der Nacht, besiegen das Untier. Als Tamino erwacht, erblickt er Papageno, der für die nächtliche Königin seltsame Vögel fängt. Die drei Damen überreichen Tamino ein Bildnis von Pamina, der Tochter ihrer Königin. Tamino verliebt sich in das Bildnis. Die Königin der Nacht erscheint und klagt dem Prinzen, ihre Tochter sei von Sarastro. dem Beherrscher des Sonnentempels, geraubt worden. Tamino gelobt, Pamina zu befreien. Papageno soll ihn begleiten. Die drei Damen überreichen den beiden Geschenke zum Schutz in Augenblicken der Gefahr, dem Prinzen eine Zauberflöte, dem Vogelfänger ein Glöckchenspiel. Drei Knaben werden ihnen den Weg in Sarastros Reich weisen. – Pamina ist entflohen, doch der Mohr Monostatos bringt sie in Sarastros Palast zurück. Al Papageno erscheint, erschrecken Mohr und Vogelmensch voreinander und laufen davon. Papageno fasst sich als erster, gibt sich Pamina als Abgesandter ihrer Mutter zu erkennen und will mit ihr den Prinzen suchen. – Die drei Knaben führen Tamino in Sarastros Tempelbezirk. Ein Priester versucht, Tamino von Sarastros Güte und Weisheit zu überzeugen. Papageno kommt mit Pamina herbei, gerade als Tamino herausgeeilt ist, sie zu suchen. Sarastro erscheint. Er verzeiht Pamina ihre Flucht, die Freiheit kann er ihr jedoch nicht geben, da er ihr Glück sichern will. Auch Tamino, den Monostatos herbeischleppt, bestraft er nicht, sondern nimmt ihn gütig auf.

In der Versammlung der Priester verkündet Sarastro, dass Pamina und Tamino füreinander bestimmt sind, aber noch durch Prüfungen geläutert werden müssen. Tamino willigt ein, Papageno schreckt zurück. Er verzichtet auf Weisheit, wenn er genug Speise und Trank hat. Erst die Verheißung eines Weibchens, das ihm in Farbe und Kleidung ganz ähnlich ist, kann auch ihn dazu bewegen, die Prüfungen zu wagen. Das erste Gebot lautet:

Schweige. – Im nächtlichen Garten schläft Pamina. Monostatos lauert ihr auf und will sich auf sie stürzen. Da erscheint die Königin der Nacht. Sie befiehlt Pamina, Sarastro zu töten und ihr den siebenfachen Sonnenkreis auszuliefern. Dieses Symbol der Macht hatte ihr Gatte, Paminas Vater, vor seinem Tode Sarastro übergeben. weil er die Herrschsucht der Königin fürchtete. Pamina schreckt vor dem Mord zurück. Sarastro rettet sie vor den Erpressungen des Monostatos, der heimlich gelauscht hat und tröstet sie, als sie um Gnade für ihre Mutter bittet, hier kenne man die Rache nicht. – Während Papageno es mit dem Schweigegebot nicht so ernst nimmt, bewahrt Tamino selbst Pamina gegenüber Schweigen. – Geschützt durch den Klang der Zauberflöte, bestehen Tamino und Pamina die beiden letzten Prüfungen gemeinsam, den Weg durch Feuer und Wasser. Sie werden in den Tempel der Eingeweihten aufgenommen. – Papageno hat versagt und sein Weibchen nicht bekommen. Verzweifelt will er sich an einem Baum aufhängen. Die drei Knaben erinnern ihn an sein Glöckchenspiel. Sobald es ertönt, erscheint Papagena, das Vogelweibchen. – Die Königin der Nacht. Monostatos und die drei Damen wollen heimlich in den Tempel eindringen. Vor den Strahlen der aufgehenden Sonne versinken die Mächte der Finsternis.

Wolfgang Amadeus Mozart

- 1756, 27. Januar: Geburt in der Getreidegasse 9 in Salzburg als Sohn des späteren salzburgischen Hof-Komponisten Leopold Mozart.

- 1760 Beginn des musikalischen Unterrichts.

- 1761 Erste Kompositionen.

- 1762 Reisen der Familie Mozart nach München und Wien.

- 1763 Rückkehr nach Salzburg. Reisen nach München. Frankfurt am Main, Brüssel, Paris, Versailles.

- 1764 Erscheinen der ersten gedruckten Werke ( Klaviersonaten ). Reise nach London.

- 1765 Reise nach Den Haag. Violinsonaten. Klavierwerke.

- 1766 Reisen nach Amsterdam, Paris, Genf, Zürich. München.

- 1761 Uraufführung des Oratoriums „Die Schuldigkeit des ersten Gebots“ in Salzburg. Komposition von Sinfonien.

- 1768 Abreise nach Wien. Vollendung einer italienischen Oper „La finta semplice“. Uraufführung des Singspiels „Bastien und Bastienne“.

- 1769 Uraufführung „La finta semplice“ in Salzburg. Die ersten Serenaden. Beginn der ersten Italien-Reise.

- 1770 Aufnahme in die Accademia filharmonica. Uraufführung der Oper .. Mitridate, re di Ponte“ in Mailand.

- 1771 Rückkehr nach Salzburg. Komposition des Oratoriums „La Betulia Libertate“: 2. Italien-Reise. Uraufführung .Ascanio in Alba“ in Mailand.

- 1772 Ernennung zum besoldeten Hofkonzertmeister. 3. Italien-Reise. Uraufführung der Oper „Lucio Silla: in Mailand. Kirchen- und Instrumentalwerke.

- 1773 Wien. Audienz bei der Kaiserin Maria-Theresia.

- 1774 Reiche Kompositionsarbeit in Salzburg.

- 1775 Uraufführungen der Opern „II re pastore“ und „La finta giardiniera“.

- 1776 Aufenthalt in Salzburg. Zahlreiche Kompositionen.

- 1777 Reisen nach München. Augsburg und Mannheim.

- 1778 Paris. Uraufführung des Balletts .. Les petits riens“:

- 1779 Ernennung zum salzburgischen Hoforganisten. Vollendung der „Krönungsmesse'·.

- 1780 Komposition von Kirchen- und Instrumentalmusik.

- Erste Begegnung mit Schikaneder.

- 1781 Uraufführung des „Idomenio“ in München. Ankunft in Wien und Austritt aus dem salzburgischen Hofdienst. Verlobung mit Constanze Weber.

- 1782 Uraufführung der .. Entführung aus dem Serail“ am Wiener Burgtheater. Vermählung mit Constanze Weber.

- 1783 Reiche Konzerttätigkeit. Erste Begegnung mit Lorenzo da Ponte. Uraufführung der c-moll-Messe in Salzburg.

- 1784 Aufnahme in die Freimaurerloge „Zur Wohltätigkeit“.

- 1785 Reiche Kompositions- und Konzerttätigkeit. Goethes .Veilchen“. Kammermusik. Sinfonien.

- 1786 Uraufführung „Der Schauspieldirektor“ in Schönbrunn. Uraufführung .. Die Hochzeit des Figaro“ im Wiener Burgtheater.

- 1787 Prag. Tod des Vaters in Salzburg. Instrumentalmusik. u. a. ... Eine kleine Nachtmusik ... Lieder. Uraufführung des .. Don Giovanni“ in Prag. Ernennung zum „o.k. Hofcompositeur ...

- 1788 .. Don Giovanni“ in Wien. Die drei letzten Sinfonien.

- 1789 Reisen nach Prag. Dresden. Leipzig, Berlin.

- 1790 Uraufführung „Cosi fan tutte“ im Wiener Burgtheater. Erkrankung. Erste Beschäftigung mit der „Zauberflöte ...

- 1791 Vollendung des B-Dur-Klavierkonzertes. Requiem Auftrag. Uraufführung .. La clemenza di Tito“ in Prag. 30. September: Uraufführung der „Zauberflöte'„ in Wien. 5. Dezember: Tod. 6. Dezember: Beisetzung auf dem Friedhof St. Marx.

Schikaneder und Mozart

von Johann Friedrich Rochlitz (1765-1842)

Es war am 7. März 1791, als Emanuel Schikaneder, der Direktor des Theaters auf der Wieden, des Morgens um 8 Uhr zu Mozart, welcher noch zu Bette lag, kam und ihn mit den Worten anredete: „Freund und Bruder, wenn du mir nicht hilfst, so bin ich verloren!“ Mozart, noch ganz schlaftrunken, richtete sich auf und sagte: „Womit soll ich dir helfen? Ich bin ja selbst ein armer Teufel.“ Schikaneder: „Ich brauche Geld – meine Unternehmung geht miserabel, die Leopoldstadt bringt mich um.“ Mozart (laut auflachend): „Und da kommst du zu mir, Bruderherz? Da bist du zur unrechten Tür gegangen.“ Schikaneder: „Ganz und gar nicht. Nur du kannst mich retten. Der Kaufherr H. hat mir ein Darlehen von 2000 Gulden zugesagt, wenn du mir eine Oper schreibst. Davon kann ich meine Schulden bezahlen und meiner Bühne einen neuen Aufschwung geben, wie sie ihn noch nie hatte. Die Oper, die unzweifelhaft großen Erfolg haben wird, soll auch deine Tasche tüchtig füllen. Die Leute sagen: der Schikaneder ist leichtsinnig, aber undankbar ist er gewiss nicht.“

Mozart: „Hast du schon ein Textbuch?“ Schikaneder: „Ich habe eines in der Arbeit. Es ist ein Zauberstück, aus Wielands 'Lulu' genommen, und, wie ich mir schmeichle, recht poetisch. In einigen Tagen ist alles fertig, da bringe ich es dir zum Lesen. Also, teurer Freund – dein Wort – du sagst ja?“ Mozart: „Ich sage weder ja noch nein, ich muss mirs erst überlegen. In einigen Tagen sage ich dir Bescheid.“

Schon am nächsten Morgen kam Mozart zu Schikaneder auf die Bühne und sagte ihm: „No, so schau, dass ich bald das Buch krieg, so will ich dir in Gottes Namen die Oper schreiben. Wenn wir ein Malheur haben, so kann ich nichts dafür, denn eine Zauberoper habe ich noch nicht komponiert.“

Nach ungefähr acht Tagen hatte Mozart das Opernbuch, welches ihm so ziemlich gefiel, da es wirklich poetische oder eigentlich romantische Ideen enthält, die bei Schikaneders vollkommenem Mangel an wissenschaftlicher Bildung nicht durchgeführt, aber doch vorhanden waren. Mozart begann rasch die Arbeit, welche aber noch im März unterbrochen wurde, da ihn die Stände nach Prag beriefen. um zur Krönungsfeier in Frankfurt die Oper „La Clemenza di Tito“ zu schreiben. In ein paar Wochen war Mozart fertig und kehrte wieder nach Wien zurück, um die „Zauberflöte“ zu vollenden. Dieses große Werk schuf er teils in seiner Wohnung in der Rauhensteingasse. teils in dem von Schikaneder gemieteten Gärtchen des Freihauses, wo sich nebenan das Theater befand. Noch heute steht der kleine, freilich halbverfallene Pavillon, der Tisch und der Stuhl, wo Mozart komponierte. Während des Mittagsmahls, das Mozart meist mit Schikaneder daselbst einnahm, ward wacker gearbeitet, gelacht und Champa-gner getrunken. Unter diesen Umständen entstand das große Werk „Die Zauberflöte“.

Vor 200 Jahren entstand „Die Zauberflöte“

von Hans-Albrecht Koch

Traditionen des Stegreiftheaters, der großen italienischen Oper und des deutschen Singspiels sind in der Zauberflöte zu einer einzigartigen Einheit verschmolzen. Märchenhafte Motive aus Zauberstücken verbinden sich mit philanthropischem Gedankengut der Freimaurer, höchste Sittlichkeit und naturhafte Sinnlichkeit verschlingen sich, nicht ohne Ironie, unauflösbar ineinander. Aktion und Kontemplation halten sich die Waage, feierliche Symbolik und lockeres Spektakel bilden eine Balance, die so leicht erscheint, wie sie schwer zu erreichen ist. Unwiederholbar das alles, wie die zahlreichen gescheiterten Versuche zeigen, den Erfolg der Zauberflöte mit ähnlichen Sujets zu erneuern.

Zwei ganz Große des Theaters haben im Zenit ihres Könnens tiefe Genialität und handwerkliche Perfektion zu einem Werk verbunden, das seit seiner Uraufführung zwei Jahrhunderte hindurch zum lebendigsten Kern des Opernrepertoires gehört. Die unveränderte Wirkung auf ein immer anderes Publikum bezeugt: In der Zauberflöte haben elementare Situationen und Konfigurationen von immerwährender Aktualität so deutliche künstlerische Gestalt gewonnen, dass sich darin Konstanten menschlichen Daseins spiegeln – und jenseits von zeitlichen Bedingtheiten auch künftig noch lange spiegeln werden.

Ohne Zweifel: „Ein Werk ist ein Ganzes, und auch zweier Menschen Werk kann ein Ganzes werden.“ Man ist geneigt, dieses Wort Hugo von Hofmannsthal über den Rosenkavalier auch auf die Zusammenarbeit zwischen Mozart und Schikaneder zu übertragen. Und doch stehen abfällige Urteile über das Textbuch der Zauberflöte in einem merkwürdigen Kontrast zu der einmütigen Bewunderung, die man der Musik Mozarts stets entgegengebracht hat. Dabei dürfte gerade die Bühnenwirksamkeit des Schikanederschen Spiels zum dauerhaften Erfolg der Zauberflöte beigetragen haben. Wie Mozart das Textbuch der Zauberflöte eingeschätzt hat, kann man aus seinem Brief an Konstanze vom 14. Oktober 1791 erkennen. in dem er von einem gemeinsamen Besuch der Zauberflöte mit dem Hofkapellmeister Antonio Salieri und der Sängerin Catarina Cavalieri berichtete: „Du kannst nicht glauben, wie artig beide waren, – wie sehr ihnen nicht nur meine Musik, sondern das Buch und alles zusammen gefiel.“ Man hat auch sonst zuweilen bemerkt, dass an der Zauberflöte nicht nur die Musik, sondern auch das Buch und alles zusammen gefällt. Goethe rühmte den gut ausgearbeiteten Plan des Librettos, das nur jemand geschrieben haben könne. der das Theater verstehe.

Legenden um das Libretto

Vor allem wohl eine nach Mozarts Tod über alle Maßen angewachsene Verehrung des Komponisten – vom „Mozartisieren“ sprachen kritische Geister – leistete bald der Entstehung von Legenden Vorschub, die sich auf die Entstehung des Textbuches bezogen und geeignet waren, Schikaneder herabzusetzen und seinen Anteil an der Zauberflöte in ein schlechtes Licht zu rücken. Aus Otto Jahns großer Mozart-Biographie haben sie in der Literatur Eingang gefunden und werden auch heute noch verbreitet, etwa in Wolfgang Hildesheimers Essay zu Mozart.

Das Theater auf der Wieden – so Jahn – sei durch Schikaneders Leichtsinn in der Geschäftsführung zu Anfang des Jahres 1791 an den Rand des Bankrotts geraten. Da sei Schikaneder in äußerster Not am 7. März zu Mozart geeilt und habe den zunächst Widerstrebenden gedrängt, ihm die Musik für ein neues Zugstück zu schreiben. Schikaneder habe die Absicht gehabt, das Märchen Lulu oder die Zauberflöte von August Jakob Liebeskind zu dramatisieren, das 1789 in der von Wieland herausgegebenen Sammlung Dschinnistan oder auserlesene Feen- und Geistermärchen erschienen war.

Als die Ausführung dieses Plans schon etwa zur Hälfte gediehen war, da habe Schikaneder erfahren, dass Marinelli,

der Impresario des mit dem Freihaustheater konkurrierenden Theaters in der Leopoldstadt, für sein Haus die Aufführung eines gleichfalls nach dem Lulu-Märchen konzipierten Dramas vorbereiten ließ. Es handelte sich um Joachim Perinets Kaspar der Fagottist oder die Zauberzither, ein Stück, das mit der Musik von Wenzel Müller am 8. Juni 1791 zum ersten Mal gegeben wurde. Aus Furcht, gegen dieses Stück nicht aufkommen zu können, habe Schikaneder mitten in der Arbeit seinen Plan geändert. Zwar habe er auf die Figuren des Märchens nicht mehr verzichten können, habe aber ihre Funktionen ins Gegenteil verkehrt: Aus dem bösen Zauberer habe er den weisen Priesterkönig, aus der ursprünglich als gute Fee gedachten Königin die mordgierige Herrscherin der Nacht werden lassen; schließlich habe er jetzt Tamino, der eigentlich Sarastros Überwinder sein sollte, zum Eingeweihten in dessen Gemeinschaft gemacht. Eine andere Legende weiß davon zu berichten, dass der Text der Zauberflöte in Wahrheit gar nicht von Schikaneder, sondern von Karl Ludwig Gieseke herrühre, einem Mitglied der Schikanederschen Truppe, das später unter seinem bürgerlichen Namen Metzler als Professor der Mineralogie in Dublin gelebt hat, und dass Schikaneder in den ihm von Gieseke über

Keine der Behauptungen Jahns hält der Prüfung stand. So ging z.B. gerade in der fraglichen Zeit Schikaneders Büh-ne glänzend. Wie gleichgültig Perinets Stück für die Entstehung der Zauberflöte gewesen ist, geht aus einem Brief Mozarts an Konstanze hervor, der ihr am 12. Juni aus Wien nach Baden schrieb: „Ich ging dann um mich aufzuheitern zum Kasperl in die neue Oper der Fagottist, die so viel Lärm macht – aber gar nichts daran ist.“ Gewiss hätte Mozart sich anders geäußert, wäre seine und Schikaneders Arbeit durch den Fagottisten gestört worden. Richtig ist demgegenüber nur folgendes: Schikaneder hat dem Lulu-Märchen und anderen Märchen der Sammlung Dschinnistan zahlreiche Einzelzüge entnommen. Er hat – wie in der Theaterpraxis des 18. Jahrhunderts üblich – zwar aus einer großen Zahl von Quellen geschöpft, die vielen Anregungen zu Stoff und Motiven jedoch einem von Anfang an einheitlichen, und zwar durch die Einweihungshandlung bestimmten Plan eingeschmolzen.

Eine wichtige Quelle ist der in Ägypten spielende Roman Sethos von Jean Terrasson, der 1731 im französischen Original erschienen war. 1777/78 brachte Matthias Claudius in Breslau eine deutsche Übersetzung heraus. Der Roman bietet das Muster für die Einweihungshandlung der Zauberflöte. Der Gesang der zwei Geharnischten („Der, welcher wandert diese Straße voll Beschwerden“) ist beinahe wörtlich aus dem Roman übernommen, ebenso die Arie Sarastros „0 Isis und Osiris“.

Der geistige Hintergrund der Zauberflöte ist wesentlich bestimmt durch das Interesse an den hellenistischen Mysterien, das in den Kreisen der Freimaurer ganz besonders lebhaft war. Sie sahen freilich irrtümlich für ägyptisch an, was griechische und lateinische Autoren an Nachrichten zu den in Wahrheit doch hellenistischen Mysterien mitteilen. lgnaz von Born, bis 1785 Haupt der Wiener Freimaurer, veröffentlichte 1784 im Journal für Freymaurer einen Aufsatz über Die Mysterien der Egyptier. Born zitiert zahlreiche Stellen aus dem sogenannten ÄgyptenBuch der Historischen Bibliothek Diodors, ferner Plutarchs Schrift über Isis und Osiris, außerdem das elfte Buch des Romans Verwandlungen oder Der goldene Esel von Apuleius, das sogenannte Isis-Buch.

Auch der im 18. Jahrhundert gern gelesene Roman Äthiopische Geschichten des Griechen Heliodor hat als Quelle gedient. Er erzählt von den vielfachen Abenteuern des Prinzen Theagenes und der äthiopischen Prinzessin Chariklea und beschreibt eine Feuerprobe; die beiden Hauptfiguren werden am Ende nach Prüfungen zu Priestern geweiht wie das Paar Tamino und Pamina; die Rolle des Sprechers in der Zauberflöte erinnert an die Aufgabe, die dem Mystagogen bei der Einweihung neu aufzunehmender Mysten zufällt. Eine solche Einweihung wird auch von Apuleius geschildert; er läßt die Göttin Isis mit einem sternbesetzten Mantel als „sternflammende Königin“ auftreten.

Komposition und frühe Aufführungen

Die erhaltenen Zeugnisse lassen nur geringe Rückschlüsse auf den Fortgang der Komposition zu. Mozarts Briefe aus dem Jahre l 791 sprechen gelegentlich von der Arbeit an der Zauberflöte. Er dürfte die Komposition im April begonnen haben. Anfang Juli wartete er dringend auf die Abschrift des Particells zum ersten Aufzug durch Franz Xaver Süßmayr, „damit ich instrumentieren kann“. Im Juli trug Mozart die Komposition in sein handschriftliches Werkverzeichnis ein. Zu derselben Zeit arbeitete er an La clemenza di Tito, der für die Prager Krönung Leopolds 11. bestimmten opera seria. Als er Mitte September mit Constanze und Süßmayr aus Prag nach Wien zurückgekehrt war. beteiligte er sich an den Proben zur Zauberflöte, die bis dahin Schikaneders Kapellmeister Johann Baptist Henneberg geleitet hatte. Auch schrieb er noch die Ouvertüre und der. Priestermarsch, zumindest in ihrer endgültigen Form. die er im Werkverzeichnis am 28. September nachtrug.

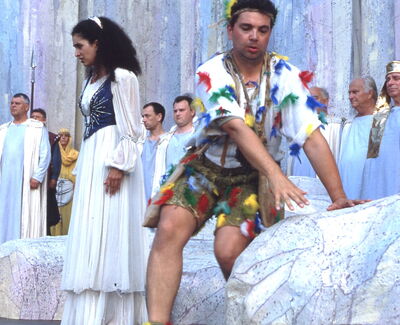

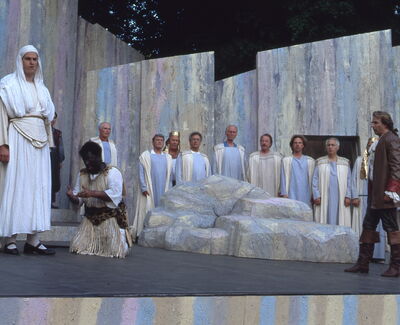

Am 30. September fand die Uraufführung statt, in der Mozarts Schwägerin Josepha Hafer die Königin der Nacht, sein Freund Benedikt Schak den Tarnino, Franz Xaver Gerl den Sarastro und Anna Gottlieb die Pamina sangen. Den Papageno spielte Schikaneder selbst. Der Theaterzettel der Uraufführung hat sich erhalten.

Schon am 7. Oktober berichtete Mozart über erste Erfolge in einem Brief: „Eben komme ich von der Oper; – sie war eben so voll wie allzeit – das Duetto Mann und Weib etc. und das Glöckchen Spiel im ersten Akt wurde wie gewöhnlich wiederhollet – auch im 2. Akt das Knabenterzett – was Friedrich Schinkels Entwurf zur „Zauberflöte aus dem Jahre 1816 mich aber am meisten freuet ist der Stille Beifall – man sieht recht wie sehr und immer mehr diese Oper steigt ... das sonderbareste dabei ist, das eben den Abend als meine neue Oper mit so vielen Beifall zum erstenmale aufgeführt wurde, am nemlichen Abend in Prag der Tito zum letztenmal auch mit aufgeführet worden.“

In Wien wurde "Die Zauberflöte" allein im Oktober noch zwanzigmal aufgeführt. In zahlreichen Aufführungen in Prag, Salzburg, Hamburg, Frankfurt, Berlin, Stuttgart und Weimar brach sich das Werk rasch überall Bahn. Ein besonders nachhaltiges Echo fand die Aufführung am Mannheimer Nationaltheater 1794.

Das Textbuch lag rechtzeitig zur Uraufführung im Druck vor, noch im November folgten Arienbücher und Klavierauszüge mit den beliebtesten Musiknummern, während die Partitur, dem Gebrauch der Zeit entsprechend, lange nur in handschriftlichen Kopien verbreitet wurde, ehe 1814 der erste Druck erschien. Mozarts Autograph der Partitur verkaufte Constanze um 1800 an den Offenbacher Musikverleger Anton Andre. Aus dem Besitz der Familie Andre erwarb der Dresdner Bankier Eduard Sputh die Partitur. Als er die Handschrift dem preußischen Königshaus zum Geschenk anbot, stand er schon vor dem Konkurs. Durch die Hilfe des Bankiers Ferdinand Jacques gelangte die Partitur 1866 schließlich doch in die Königliche Bibliothek zu Berlin. Nach der Auslagerung im Zweiten Weltkrieg in das Benediktinerkloster Grüssau in Schlesien galt die Handschrift als verloren, bis sie 1977 aus einem Depot in der Bibliothek der Jagellonischen Universität zu Krakau an die damalige Deutsche Staatsbibliothek in Ostberlin zurückgegeben wurde.

Nachwirkung

Ihre nachhaltige Wirkung verdankt „Die Zauberflöte“ der zur Einheit verdichteten Vielfalt. Im Dramaturgischen hat Schikaneder dieser Einheit vorgearbeitet, Mozart hat sie im Musikalischen vollendet. Hier nur ein Beispiel: In allen Szenen, in denen es um Verlust oder Tod geht, erscheint die Tonart g-Moll, die sich im Rezitativ der Königin, in Paminas Verlust-Arie und kurz auch bei Papagenos Selbstmordversuch findet. Beethoven hat der Zauberflöte nachgerühmt, sie enthalte alle musikalischen Formen vom Lied bis zur Fuge. Die Nachwirkung der Zauberflöte greift weit in die Geistesgeschichte der letzten zwei Jahrhunderte aus. Schikaneder selbst versuchte 1798 vergeblich, mit dem Stück „Das Labyrinth“ oder der Kampf mit den Elementen, der zweite Teil der Zauberflöte, das Peter von Winter vertonte, den Erfolg von 1791 zu wiederholen. Goethe arbeitete lange an einer Fragment gebliebenen Fortsetzung, aus der er größere Textpartien in die Faust-Dichtung aufnahm. Politische Deutungen bedienten sich des Werks als einer Allegorie und wollten z.B. in der Königin der Nacht die im Alter zu despotischem Starrsinn neigende Maria Theresia, sehen, in Pamina aber die „Freiheit, welche immer eine Tochter des Despotismus“ ist. E.T.A. Hoffmann bezog sich verschiedentlich, etwa in den Seltsamen Leiden eines Theaterdirektors oder im Goldenen Topf, auf Die Zauberflöte. Ludwig Tieck verwandte in seiner Theatersatire Der gestiefelte Kater mehrere Passagen aus der Zauberflöte. Hofmannsthals Operndichtung Die Frau ohne Schatten knüpft an Die Zauberflöte an. 1920 veröffentlichte der Amerikaner G. Lowes Dickinson eine als „Fantasia“ bezeichnete Prosaerzählung The Magie Flute. Wyston Hugh Auden und Chester Kallmann brachten 1966 eine englische Übersetzung des Librettos heraus, die mehr den Charakter einer ganz eigenen Bearbeitung und Weiterdichtung hat. Viele bildende Künstler widmeten sich – sei es als Bühnenbildner, sei es als Illustratoren – der Zauberflöte: Karl Friedrich Schinkel, Max Slevogt, Oskar Kokoschka, Marc Chagall und Ernst Fuchs gehören dazu. Goethes Der Zauberflöte Zweiter Theil brachte Roswitha Quadflieg 1983 als Pressendruck mit eigenen Illustrationen heraus. Peter Holme legte 1990 eine Mappe mit Aquarellen auf Kompositionsgold und -silber zur Zauberflöte vor, die vor allem die freimaurerischen Elemente spiegelt.

Symbol und Bekenntnis

von Paul Nett

Schikaneder gehörte der Loge „Karl zu den 3 Schlüsseln“ im Orient Regensburg an, jedoch wurde seine Mitgliedschaft wegen moralischer Vergehen suspendiert. Natürlich kannte er die Gebräuche der Freimaurer sehr genau; der Text der „Zauberflöte“ enthält eine ganze Reihe von Elementen, die dem Logenleben selbst entnommen sind oder die wenigstens auf die Loge überhaupt hinweisen. So gehört aus dem Kreise der eingeführten Personen der „Sprecher“ direkt der Loge zu. Es ist der „Redner“ der Loge, der die Aufgabe hat, Vorträge zu halten, über die Disziplin in der Loge wacht und in manchen Logen, besonders in Frankreich, einen hohen Rang einnimmt. Von der ägyptischen Freimaurerei erfährt man, dass in der Loge über dem Altar der „flammende Stern“ leuchtet, und tatsächlich finden wir im Kupferstich des ersten Textbuches der „Zauberflöte“ aus dem Jahre 1791 neben Kelle und Winkelmaß und Sanduhr auch den flammenden Stern. An die drei Knaben werden wir erinnert durch den Umstand, dass in der ägyptischen Maurerei die Einrichtung zweier „Akolythen“ bekannt war, wegen ihrer Schönheit aus der Jugend des ganzen Landes ausgesuchter Kinder, die einen hochheiligen Eid geschworen hatten, die Vorgänge in der Loge außerhalb derselben geheim zu halten. In diesem ägyptischen Zeremoniell spielt auch die Hymne an den Sonnengott Ra sowie Musik und Wechselchoreine große Rolle.

Gleich im ersten Finale beim Eintritt in die freimaurerische Sphäre mahnen die drei Knaben:

Sei standhaft, duldsam und verschwiegen ...

Es sind die drei Gebote, die dem Suchenden auf seine symbolischen Reisen mitgegeben werden. Und wenn Tamino dann erwidert:

Es zeigen die Pforten,

es zeigen die Säulen,

Dass Klugheit und Arbeit

und Künste hier weilen,

so ist dies eine Anspielung auf die „drei kleinen Lichter“ der Freimaurerei (nach dem Ritual der deutschen Logen: die drei Säulen Weisheit, Stärke und Schönheit). Im Dialog zwischen dem Priester und Tamino findet sich jene Stelle, die auf das Besondere des Männerbundes hinweist, der die Frauen von seinen Geheimnissen ausschließt:

Ein Weib hat also dich berückt,

ein Weib tut wenig, plaudert viel,

Du, Jüngling, glaubst dem Zungenspiel.

Wenn Tamino im 22. Auftritt singt:

Oh ew'ge Nacht, wann wirst du schwinden,

Wann wird das Licht mein Auge finden?

so deutet das wieder auf die symbolische Reise des Suchenden, der mit verbundenen Augen auf Irrwegen geführt wird.

Die Frage des Sprechers, ob Tamino bereit sei, das gesteckte Ziel auch mit dem Leben zu erkämpfen: „noch ist's Zeit zu weichen, einen Schritt weiter und es ist zu spät“ hat ein Gegenstück im Aufnahmeritual, da der Meister vom Stuhl den Suchenden auf alle schwerwiegenden Folgen seines Eintritts in den Bund aufmerksam macht, mit der Ermahnung, ins profane Leben zurückzukehren, wenn er sich nicht stark genug fühle. Die Forderung des Schweigens deutet auch auf das Ritual in der Vorbereitungskammer hin. Das Duett zwischen Sprecher und Prie-stern weist wieder auf den Ausschluss des weiblichen Geschlechts hin:

Bewahret euch vor Weibertücken,

Dies ist des Bundes erste Pflicht.

Die Wanderschaften, die Feuer- und Wasserprobe haben ihr Gegenspiel in der Loge, und der Schlusschor der Priester erinnert wieder an die drei kleinen Lichter (Säulen) der Freimaurerei:

Es sieget die Stärke und krönet zum Lohn

Die Schönheit und Weisheit mit ewiger Kron'.

Auch die Schlange ist zwar kein freimaurerisches, aber doch in der Freimaurerei wohlbekanntes Symbol. Sie hat die-selbe Bedeutung wie die „Kette“, also ein Symbol der brüderlichen Vereinigung. Hier wäre die Deutung möglich, dass der uneingeweihte und unwissende Prinz in der Schlange, die ja von den Abgesandten der Königin der Nacht getötet wird, etwas Böses sieht, also auch hier jene mystische Umkehrung des Bösen zum Guten. In den ersten Szenenbildern der „Zauberflöte“ erscheint die Schlange nach ihrer Tötung in drei gleiche Teile zerstückelt, symbolhaft für die Bedeutung der Zahl drei in der Logenwelt, ebenso wie die drei Damen und die drei Knaben. Es ist vielfach bemerkt worden, dass die Musik zur „Zauberflöte“ zum Teil wenigstens einen völlig neuen Stil aufweist; man wird sich die Frage vorlegen müssen, ob die allgemeine geistige Einstellung auf das Humanitäre in dieser Musik besonders zum Ausdruck kommt oder ob die Freimaurerei auch rein musikalisch so entscheidend Einfluss gewonnen hat.

Etwa der Beginn der Ouvertüre: drei feierliche punktierte Akkorde in Es-Dur, jener Tonart, mit der Mozart besonders weihevolle Situationen charakterisiert. Diese drei Schläge sind eine Stilisierung des Lehrlingsrhythmus. Das Fugato-Thema mit den Klopfrhythmen wurde mit dem „Behauen des rauen Steines“ in Verbindung gebracht; es stammt allerdings aus einer Klaviersonate von Clementi, die Mozart einst als Kind am Wiener Hof gehört hatte.

Das Vorbild der Priesterszenen ist in dem responsorischen Charakter des Rituals zu suchen. So ist in der Sarastro--Arie „0 Isis und Osiris“ die Schauer erregende mystische Wirkung erklärlich durch das Hinzutreten des Chores, der das Kultische und Geheimnisvolle des Ganzen vermittelt. Die Musik der Zauberflöte enthält aber auch ein Element von Mystik, dort etwa, wo Tamino fragt: „Wann also wird das Dunkel schwinden?“ und der Sprecher antwortet: „Sobald dich führt der Freundschaft Hand ins Heiligtum zu ew'gem Band.“ Hier wird durch die Parallelführung der Streicherbässe mit der Singstimme und den leisen Schlägen des Streichorchesters eine besondere, fast physiologische Wirkung erzielt. Die sequenzartige Melodie würde an jeder anderen Stelle sicherlich banal klingen.

Man hat für derart abgeklärte Musik den Begriff „Humanitätsmelodie“ gefunden und sie als eine „wunderbar milde, innerlich reine und von metaphysischer Wärme still durchglühte Melodie“ gekennzeichnet. Sie entspricht der Haltung des „klassischen Menschen“:

Strenge gegen sich selbst, Milde gegen den Mitmenschen und der Wille, sein Schicksal selbst zu meistern – und damit auch dem Geist der Freimaurerei.

(Auszüge aus: „W. A. Mozart als Mensch und Freimaurer“, Akazien-Verlag, Hamburg)

Die Musik

Die Musik der „Zauberflöte“ hat mehr als bei Mozart gewohnt symbolische Kraft, insbesondere durch die Wahl und Bedeutung der Instrumente. Schon in der „Maurerischen Trauermusik“ fiel eine eigene Klangfarbe auf, durch Klarinetten und Bassetthörner bedingt. In der „Zauberflöte“ kehrt sie mit der Es-Dur-Tonart wieder, dazu werden drei Posaunen verwendet. Sie tragen schon in der Ouvertüre dazu bei, den Eindruck von Weihe und Erhabenheit zu erzeugen.

Die „Zauberflöte“ ist ein geschlossenes Ganzes: mit der symbolisch-gewaltigen Sprache des Orchesters, ihrer Liedhaftigkeit und ihrer Komik, ihrer gehobenen Welt Sarastros und Taminos, der glitzernden Unheimlichkeit der Nachtkönigin und den irdischen Freuden Papagenos. Auch formal verbinden sich homogen der strenge Sonatensatz der Ouvertüre, der Coloratur-Stil der Opera seria, der figurierte Choral der geharnischten Männer, der Volksliedton Papagenos, die feierlich schreitenden Intervalle Sarastros und die geheimnisvolle Pracht des dreifachen, jedes Mal einen neuen Oberton gewinnenden Akkordes. Mozart ist in der „Zauberflöte“ mit schlichteren Mitteln als in „Don Giovanni“ dem Übersinnlichen nahe: anders als das furchtbare Ende Don Giovannis führt die „Zauberflöte“ in eine versöhnte Welt höherer Menschlichkeit.

Informationen

Oper in 2 Akten

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Librettist: Emanuel Schikaneder

Uraufführung: 30. September 1791

Ort: Wien

Spielstätte: Theater im Freihaus auf der Wieden

Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.