Die Handlung

1. Akt

Der junge Sander Barinkay, dessen Familie nach den Türkenkriegen aus Ungarn verbannt wurde, kehrt in Begleitung des königlichen Sittenkommissars Carnero in „seine Heimat zurück. Das väterliche Schloss ist eine Ruine, und der Schweinezüchter Kaiman Zsupan hat es inzwischen verstanden, sich Barinkays Ländereien anzueignen. Um eine Versöhnung herbeizuführen, hält Barinkay um die Hand von Zsupans Tochter Arsena an. Diese ist aber heimlich in Ottokar, den Sohn ihrer Erzieherin Mirabella, verliebt. Arsena lehnt den Heiratsantrag un-ter dem Vorwand ab, sie könne keinen Mann ehelichen, der nicht mindestens Baron ist.

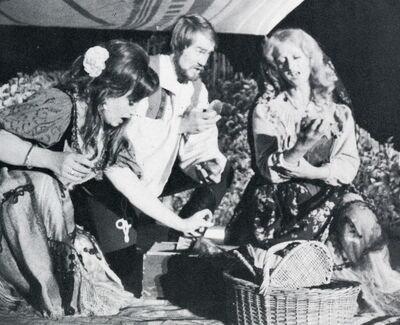

Barinkay ist von der weissagenden Zigeunerin Czipra als Sohn des früheren Gutsherrn erkannt worden. Sie beeinflusst mit Erfolg ihren Stamm, den jungen Barinkay als „Zigeunerbaron“ anzuerkennen. Barinkay wird Zeuge eines Stelldicheins von Arsena und Ottokar. Er wendet sich dem Zigeunermädchen Saffi zu und feiert mit ihr nach Zigeunerbrauch Hochzeit.

2. Akt

Barinkay sucht und findet mit Czipras Hilfe im verfallenen Schloss einen Schatz, den sein Vater hier vor der Flucht vergraben hatte. Der Sittenkommissar Carnero nimmt am Zusammenleben von Saffi und Barinkay

Anstoß. Er ist empört als beide ihm erklären, „der Dompfaff habe sie getraut ...

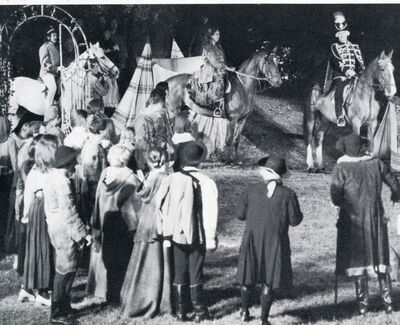

Ein Husarentrupp kommt auf das Schloss zu:

Graf Peter Homonay sucht Soldaten für einen Feldzug in Spanien anzuwerben. Zsupan und Ottokar, der Werberbräuche unkundig, werden überlistet. Barinkay erhält von Czipra den Beweis, dass Saffi eine Tochter des letzten türkischen Paschas ist. Er glaubt, ihr nicht ebenbürtig zu sein und schließt sich daher ebenfalls den Husaren an.

3. Akt

Die Soldaten halten nach siegreicher Beendigung des Spanien-Feldzuges Einzug in Wien. Barinkay hat sich besonders ausgezeichnet und wird entsprechend belohnt:

Der von ihm gefundene Schatz wird ihm zuerkannt. Außerdem wird er in den Adelsstand erhoben. Einer Heirat mit Saffi steht nun nichts mehr im Wege. Auch Arsena und Ottokar werden ein Paar.

Johann Strauss

- geboren am 25. Oktober 1825 in Wien

- gestorben am 3. Juni 1899 in Wien

- 1843 Johann Strauss lernt Komposition bei Hofmann und Drechsler

- 1844 Gründung seines Orchesters

- 15. Oktober 1844 erstes Auftreten als Dirigent und Komponist

- 1851-1870 Konzertreisen im Ausland

- In dieser Zeit Kompositionen von Walzer, Polkas, Operetten (INDIGO, KARNEVAL IN ROM)

- 1872 Konzerte in Amerika

- 1874 innerhalb sechs Wochen Komposition der FLEDERMAUS. Dieses bezaubernde Werk zeigt alle Vorzüge und Reize der Strauss‘schen Kunst in höchster Vollendung. In den 80er Jahren folgt mit dem opernnahen ZIGEUNERBARON (1885) ein zweiter Gipfelpunkt unter seinen dramatischen Arbeiten.

- 1894 50-jähriges Künstlerjubiläum

- Pfingstmontag 1899 letztes öffentliches Auftreten.

Die Quelle des „Zigeunerbaron“

Otto Schneidereit

Im Herbst des Jahres 1883 wurde am Ungarischen Volkstheater in Budapest Johann Strauss· Operette „Der lustige Krieg" aufgeführt. Der Komponist dirigierte bei der Premiere. Auf Anraten seiner Frau Adele besuchte er in den folgenden Tagen den damals sehr populären Dichter Mór (deutsch Maurus) Jokai (1825-1904) und bat ihn um einen Entwurf für eine Operette. Jokai nannte ihm seine Erzählung „Saffi“', die kurz zuvor in der Zeitschrift Westermanns Monatshefte erschienen war.

Sie handelt von einem Mann namens Gaspar Botsinkay, Besitzer eines Gutes bei Temesvár, der es mit den Türken hält und mit seiner Frau, einer Georgierin. und seinem Söhnchen fliehen muss. Als Prinz Eugen (1663-1736) die Stadt Temesvár von den Türken zurückerobert (1716). Er flieht in die Türkei und verbringt seine letzten Lebensjahre bei dem gleichfalls hierher emigrierten ungarischen Freiheitshelden Ferenc Rákózi (1676-1735). Auf Grund einer Amnestie darf Botsinkays Sohn Jonas als junger Mann zurückkehren. Er zähmt die exzentrische Arsena, Tochter des Grundbesitzers Lonscar, verzichtet aber auf die Ehe mit ihr, als ihm ein abgefangener Brief verrät, dass Arsena ein Verhältnis mit dem verheirateten Baron Feuerstein hat. Jonas verschuldet ungewollt, dass die einsam lebende Zigeunerin Czafrinka als Hexe verbrannt wird. Er verbindet sich mit ihrer Tochter Saffi, die ihm das Versteck der Schätze seines Vaters bezeichnet. Jetzt ist Jonas reich. Er kommt an den Hof und wird Husarenoberst und Baron. Kaiserin Maria Theresia (1717-1780) will ihn mit der noch immer ledigen Arsena vermählen. Jetzt schließt er mit Saffi eine kirchlich gültige Ehe. Dabei stellt sich heraus, dass Saffi eigentlich Sophie heißt. Die Tochter des Schwiegersohnes des letzten Paschas von Ternesvar ist keine Zigeunerin sondern eine christlich getaufte Tatarin ist. Das Exposé, das Jókai nach seiner Novelle verfertigte. war so undramatisch, dass der Librettist Ignaz Schnitzer (1839-1921) sich gezwungen sah, ein Libretto zu schaffen, das sich von Jokais Novelle sehr unterscheidet. Diese zeigt in Jonas Botsinkay einen Träumer. der durch romantische Zufälle zu Frau und Reichtum kommt. Schnitzer führt in Sander Barinkay einen unbekümmerten Tatmenschen vor. Weder Jonas noch Sandor Barinkay sind Zigeuner und Saffi ist es in keiner der Fassungen. In der Novelle ist es nicht einmal die alte Zigeunerin. Bei Schnitzer ist Saffi die Tochter des letzten Paschas von Temesvár, also eine Türkin. Ignaz Schnitzers Verdienst besteht in einer geschickten Konzentration der Handlungslinien der Novelle, der Profilierung der männlichen Hauptfigur und der Verstärkung des zigeunerischen Elements.

Die Zigeuner, bei denen es sich um ein aus Indien stammendes Nomadenvolk handelt, betraten 1417 ungarischen Boden und verbreiteten sich bald über ganz Europa. Ihre Mehrzahl war bis zum letzten Weltkrieg in den unteren Donauländern zu suchen. Nach 1933 wurden auf Grund der nationalsozialistischen Rassengesetze große Teile der Zigeunerstämme ausgerottet, unter ihnen auch die letzten traditionellen Zigeunerkönige und deren sämtliche Angehörige.

Auf Schnitzers Konto kommt aber auch die Betonung militärischer Momente. In der Novelle heißt es lediglich dass Jonas Botsinkay Oberst wurde und sich in einer (nicht näher bezeichneten) Schlacht hervortat. Schnitzer wählte für sein Libretto den sogenannten Österreichischen Erbfolgekrieg (1740-1748), in dem die Fürsten Europas versuchten, die 1740 gekrönte Maria Theresia von der Thronfolge zu verdrängen und Teile des habsburgischen Gebietes zu erobern. Im September 1741 bat die Kaiserin in ihrer Eigenschaft als Königin von Ungarn den ungarischen Adel, ein Heer aufzustellen. Die Werbung für dieses Heer steht im Mittelpunkt des zweiten, die Rückkehr ungarischer Truppenteile aus dem Kriege nach Wien im Mittelpunkt des dritten Aktes. Eine Operette, die den bedingungslosen Kampf für das habsburgische Herrscherhaus, einen glänzenden Sieg und schließlich Belohnung der Kämpfer zeigt, lag zur Zeit der Uraufführung des Werkes auf der Linie der offiziellen Bestrebungen. Nicht nur, dass sich die herrschenden Klassen Österreichs und Ungarns enger zusammenschließen sollten – Österreich hatte einige Zeit zuvor die allgemeine Wehrpflicht eingeführt, und eine derartige Propaganda konnte der Regierung nur recht sein. Wie sehr Johann Strauss sich über diese Seite seiner Schöpfung klar war, zeigt ein Brief von ihm an Schnitzer: „Der Einzugsmarsch muss grossartig werden ... da wir diesmal österreichisches Militär und Volk in freudiger Stimmung über einengewonnenen Sieg uns einbilden wollen! Wir weisen auf einen uns etwa vorgeworfenen Mangel an Logik, auf anzuhoffende Verwirklichung hin. und die Leute sollen so lange den Zigeunerbaron besuchen. bis dieser glückliche Moment eintritt.“

Eine so deutliche politische Bekundung in einer Operette war neu. Wenn auch Strauss‘ Freunde am Vorabend der Uraufführung vermuteten. es werde einen Skandal geben, so wurde die Aufführung doch ein voller Erfolg.

Der immer bestens aufgelegte Vielschreiber Johann Strauss

Hanspeter Krellmann

Es wird viel dahergeschwätzt über ihn – nach dem Motto: wer über einen schwungvollen Walzer berichten will. muss das mit analogem Schwung tun. Für Johann Strauss den Jüngeren passt dieses Rezept nur scheinbar. Er ist einerseits der personifizierte Inbegriff der leichten Muse, der Unterhaltungsmusik. Andererseits spricht die Halt-barkeit seiner Musik gegen eine so behände getroffene Rubrizierung.

Einig war sich alle Welt schon immer, dass dieser Jean („Schani“) Strauss etwas Besonderes sei. Ihm geht es da nicht unähnlich wie George Gershwin. Die Unterhaltungsbranche reklamiert beide als einsam ragende Gipfel. Für die E-Branche (E wie ernste Musik) werden sie gerettet, indem man ihnen das Beiwort sinfonisch zuerkennt: sinfo-nische Walzer schrieb der eine, sinfonischen Jazz der andere. Was, ganz grob geurteilt, sogar zutrifft.

Wäre Johann Strauss demnach schwer einzuordnen, schafft seine Charakterisierung Schwierigkeiten? Das wohl zuallerletzt. Aber es gibt Widersprüche. die sich zu dem erwarteten Bild nicht auf Anhieb fügen wollen. Da ist sein großer Erfolg. sein durch nichts zu überbietender Bekanntheitsgrad. und da ist ein reichhaltiges. schier unüber-blickbares Schaffen mit allein 479 Werken, die Opuszahlen tragen.

Die Strauss-Pflege, um es einmal so zu nennen, beschränkt sich jedoch im Kern (und außerhalb Wiens) auf rund zwanzig Opera, die allerdings ständig wiederholt werden. Das könnte die Hypothese stützen, es handele sich bei seiner Musik wesentlich um Eintagsfliegen. von denen einige überlebt haben.

Ist dagegen nicht andererseits – bei aller berechtigten Berühmtheit des Kaiserwalzers oder der „Morgenblätter“ – die Unpopularität von Walzern wie den „Vibrationen“ oder „Wiener Bonbons“ unberechtigt, sind sie um ein Deut weniger inspiriert erfunden oder schlechter komponiert beziehungsweise instrumentiert als die bekannteren Titel? Es macht keinen Unterschied. ob man sagt. Strauss habe immer mit gleicher Ernsthaftigkeit oder mit gleicher Leichtigkeit komponiert. Entscheidender ist, dass er ein Vielschreiber war, und zwar ein gleichbleibend bestens aufgelegter, aus dem die Musik nur so herausquoll, der komponierte, wo er ging, fuhr und stand, und sich Themen überall, auch auf den Manschetten und dem Deckbett, notierte. Das hatte er gemeinsam mit Mozart, Schubert oder Darius Milhaud. Sie alle mussten Musik nie arbeiten. sie nie mühsam gebären wie Beethoven. Vielschreiberei kann Bedenkenlosigkeit erzeugen. Hinsichtlich musikalischer Qualität war Johann Strauss in der Richtung nie gefährdet. Im Gegenteil: der Sinn für feine klangliche Wirkungen, für apart-farbige Instrumentierung, rhythmische Differenzie-rung, harmonische Wechsel und Übergänge war bei ihm wie eine zweite Natur ausgeprägt, war ihm offenbar wirklich angeboren. Das betrifft neben den Walzern auch die Operetten. Aber in ihnen kommen Texte hinzu. für die Strauss wenig Gefühl besaß oder aufbringen konnte.

Seltsame Berichte werden überliefert. So pflegte er sich für jene Libretti zu interessieren, die Konkurrenten angeboten worden waren, und er rastete nicht, bis er jene Bücher bekommen hatte. deren Inhalt und dramaturgischer Wert ihm allerdings gleichgültig blieben. Er komponierte meist sofort völlig unkritisch los, wobei nicht selten erschreckende Verballhornungen das Ergebnis wurden. So fiel sein Walzer „An der schönen blauen Donau“ in Wien durch. weil er als miserabel getexteter Chorwalzer komponiert war. Zur Pariser Weltausstellung 1867 bot Strauss ihn als reines Instrumentalstück, und kurioserweise begann von hier aus der durchschlagende Erfolg des wienerischsten aller Wiener Walzer. Der Umstand, dass die meisten Strauss-Operetten heute als unspielbar gelten, ist ausschließlich auf die Misere mit den Texten zurückzuführen. Denn musikalisch bieten sie nichts anderes als beste Tanzmusik, die mit Singstimmen verbunden ist. Und für diese Kombination brachte Strauss ein quasi intuitives Gefühl mit, ja er hat hier, wenn wir an „Fledermaus“ und „Zigeunerbaron“ denken, außerordentlich sublime Ensemble-Wirkungen erzielt, die beweisen, wie hellhörig er die klassische Oper Mozarts und das späte Oratorium Haydns studiert haben muss.

Spricht man heute von Strauss-Operetten, so meint man „Fledermaus“, „Zigeunerbaron“ und als dritte vielleicht noch „Wiener Blut“, die erst nach Straussens Tod 1899 von fremder Hand aus vorhandener Musik des Komponisten zusammengestellt, herausgekommen ist. Aber auch diese drei basieren im Grunde auf Un-Handlungen, so wie manche Rossini- oder Donizetti-Buffa.

So textunabhängig Johann Strauss seine Operetten verfasste, so wenig gesellschaftlich kritisch war er auch als Komponist im Ganzen. Die Meinung. ob er oder Offenbach der metiergerechtere Autor gewesen sei, wird unterschiedlich vertreten. Offenbach war auf jeden Fall ein Kritiker des dritten Napoleon und seiner Regierungszeit. unter der er in Paris lebte und arbeitete. Das hat sich in seiner Arbeit niedergeschlagen. Strauss dagegen hat den schönen Schein der österreichisch-ungarischen Monarchie des Kaisers Franz Joseph verherrlicht. Seine Musik ist ungebrochen und gleichbleibend optimistisch, was im Übrigen auch der persönlichen Temperamentslage des Komponisten entsprach.

Das Strahlend-Schöne der Strauss'schen Musik ist also Note für Note so strahlend-schön und – im Gegensatz zu Offenbach – undistanziert gemeint. wie es auf uns heute wirkt. Strauss' Erfindungsgabe haben Liszt. Wagner, Brahms und Bruckner gleichermaßen und ungeachtet ihrer eigenen Verfeindungen untereinander begeistert gelobt.

Informationen

Operette in drei Akten

Komponist: Johann Strauss (Sohn)

Librettist: Ignaz Schnitzer

Literarische Vorlage: Novelle Sáffi von Maurus Jókai

Uraufführung: 24. Oktober 1885

Ort: Wirt

Spielstätte: Theater an der Wien

Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.