Der Hintergrund

Die Oper sollte ursprünglich den Titel „Leonore“ tragen, und so spricht die Beethoven-Literatur von „Leonoren-Ouvertüren“, deren es drei gibt. Die zweite ging der Erstaufführung im November 1805 voraus, die eine sehr kühle Aufnahme fand. Erst nach einer zweiten, dritten Umarbeitung der Oper mit einer neuen Ouvertüre, der „Fidelio-Ouvertüre“, hatte das Werk nun unter dem Namen „Fidelio“ seinen ersten großen Erfolg.

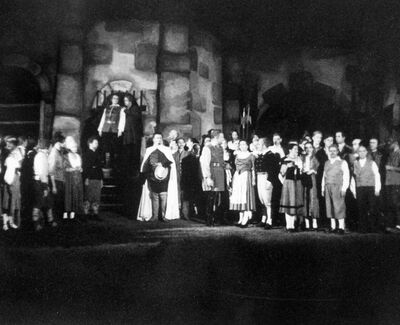

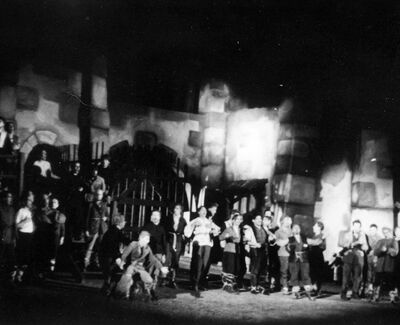

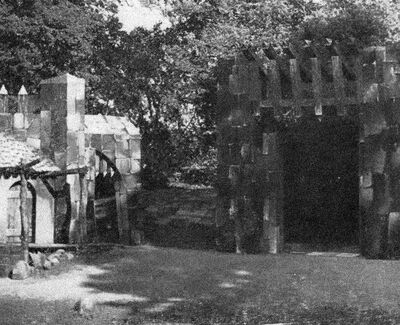

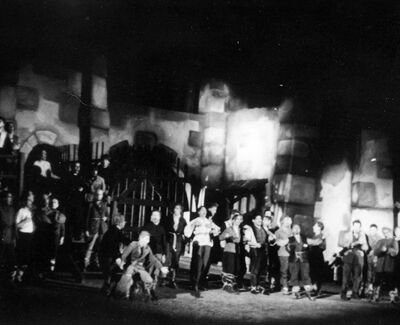

Die Oper auf eine Freilichtbühne zu bringen scheint zunächst ein Wagnis; aber Kurt Brincks Regie und Wulf Schwerdtfeger haben es bestanden. In angedeuteten spanischen Staatsgefängnishof (1. Akt) und in den Paradeplatz der Schlussszene kann freundlich die Natur hereinspielen; sie umgibt versöhnend das düstere unterirdische Gefängnis Florestans, um dessen Errettung es in der Handlung des zweiaktigen Meisterwerks Beethovens geht.

Die aus dem Geiste des deutschen Idealismus geborene Oper ist ein Hymnus auf die Größe der zu allem bereiten helfenden treuen Frauen liebe.

Die Handlung

1. Akt

Florestan, der „Edle, der für Wahrheit stritt“, hat den Gouverneur eines spanischen Staatsgefängnisses, Don Pizarro, dessen Schandtaten er kennt, aus seiner hohen Stellung stürzen wollen. Aber Pizarro ist ihm zuvorgekommen, indem er ihn heimlich in das tiefste unterirdische Verließ seines Gefängnisses sperrte. Niemand weiß Florestans Aufenthalt, auch nicht sein Freund, der edle Minister Don Fernando, der ihn für tot hält. Aber Leonore, Florestans Gemahlin, ahnt Pizarros rächende Schandtat. Sie hat, ehe der 1. Akt der Oper im Hof des Staatsgefängnisses einsetzt, in Männerkleidung unter dem Namen Fidelio mit Marzelline, der Tochter des Kerkermeisters Rocco, eine Liebelei begonnen, um Beziehungen zu dem Gefängnis zu gewinnen.

Im tändelnden Spiel der Eingangsszene wehrt Marzelline das Werben des Pförtners Jaquino ab, dem sie den Laufpass geben möchte, um Fidelio zu gewinnen. Auch Rocco ist mit der baldigen Heirat Marzellines mit Fidelio-Leonore einverstanden. Aus dieser seltsamen Verwirrung ergibt sich das eigenartige Kanon-Quartett: „Mir ist so wunderbar.“

Fidelio hat so sehr Roccos Vertrauen gewonnen, dass dieser ihm verspricht, ihn in die geheimen Kerker mitzunehmen, allerdings nicht in das eine Gewölbe, in dem schon über zwei Jahre ein Gefangener verborgen gehalten wird, den Rocco auf Pizarros Befehl verhungern lassen soll. Doch auf Leonores Drängen wird auch ihr, die dort Florestan vermutet, der Besuch in Aussicht gestellt. Das Haupttor des Hofes wird geöffnet: Pizarro kommt. Ihm wird ein warnender Brief übergeben: der Minister Don Fernando wisse von der Willkür Don Pizarros und sei unterwegs, das Gefängnis daraufhin überraschend zu untersuchen.

Pizarro will Rocco überreden, Florestan, ehe der Minister kommt, zu ermorden, seinen Leichnam zu begraben. Rocco lehnt es ab, Pizarro beschließt, selbst den Verhassten zu erstechen.

Leonore hat das Gespräch erlauscht. Sie bittet den Kerkermeister, die Gefangenen für kurze Zeit aus ihrem Dunkel in den Festungsgarten zu Jassen. Die Gefangenen kommen, eine erschütternde Szene, aber Leonore findet den Gatten nicht unter ihnen. Rocco verspricht ihr, noch heute mit ihr in das tiefste Verließ zu gehen, in dem beide die Gruft graben sollen. Auf Pizarros Befehl werden die Gefangenen eilig wieder in ihre Zellen gebracht.

2. Akt

Der 2. Akt spielt zunächst in Florestans unterirdischem Kerker. Florestan, dem Wahnsinn nahe, sieht visionär seine Leonore als rettenden Engel. Der Kerkermeister kommt mit Fidelio wie befohlen das Grab zu graben. Leonore erkennt ihren Gatten und speist den Verhungerten. Pizarro, zunächst vermummt, hebt den Dolch gegen Florestan, aber Leonore wirft sich zwischen beide: „Töt' erst sein Weib!“ und will die Pistole auf den Wüterich richten, als Trompetensignale die Ankunft des Ministers Don Fernando melden. Florestans und Leonores Duett: „0 namenlose Freude –!“

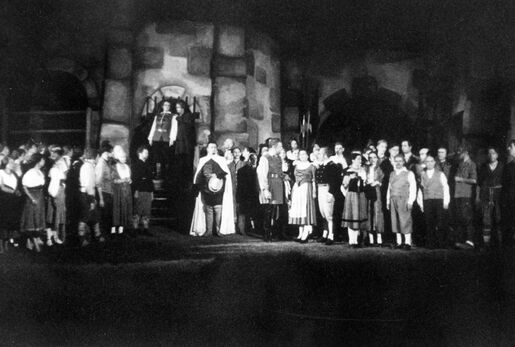

Auf dem Paradeplatz des Schlosses sind Don Fernando, Pizarro, Offiziere, Wachen, Volk versammelt. Die befreiten Gefangenen kommen und im Chor werden Tag und Stunde des Heils gerühmt, Der Minister will „der Frevel Nacht Enthüllen“. erkennt seinen Freund Florestan und lässt Pizarro gefangen wegführen. In dem gewaltigen Schlusschor wird bekannt: „Gerecht, o Gott, ist dein Gericht“, und nachdem Leonore selbst die Fesseln des Geliebten gelöst hat, rühmt er: „Wer ein solches Weib errungen, stimm in unsern Jubel ein“, und mit ihm preist der Chor die Retterin des Gatten.

In der Partie der Leonore wechseln Kammersängerin Helene Werth, Staatsoper Hamburg, und Tilla Briem, Amsterdam, ab. Erstere singt die Rolle in den diesjährigen Ruhrfestspielen unter der Leitung Prof. Wilhelm Furtwänglers. Tilla Briem, eine der besten Darstellerinnen dieser Partie, hat sie in letzter Zeit wiederholt in Essen gesungen. Wilhelm Lückert singt (wie den Max) den Florestan, und Tresi Rudolph (wie die Agathe) die Marcelline, und neben dem einen „Scheusal“ Caspar wird Hermann Rohrbach auch das andere singen, Pizarro. Die Rolle des Rocco hat Carl Friedrich Meyer (Eremit im „Freischütz“) übernommen.

Ludwig van Beethoven

Während ein gewaltiges Frühlingsgewitter über der Kaiserstadt Wien tobte, starb am späten Nachmittag des 24. März 1827, nun schon seit Jahren völlig taub, der größte Tondichter des 19. Jahrhunderts Ludwig van Beethoven. Zum Gedenken an ihn, an die 125. Wiederkehr seines Todesjahres, bringt die Eutiner Schlossgarten-Freilichtbühne seine einzige Oper „Fidelio“.

Ludwig van Beethoven wurde am 16. Dezember 1770 in Bonn geboren. Nach schweren Jugendjahren kam er in seine Stadt Wien, wo er studierte und wirkte. Schon mit dreißig Jahren spürte er die Anfänge seiner ihn in die Einsamkeit treibenden Taubheit. Erschütternd ist sein Seelenbild, das man aus seinem „Heiligenstadter Testament (1802)“ erkennt. Dennoch bekennt er: „Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen, ganz niederbeugen soll es mich gewiss nicht!“ Ein Biograph schreibt: „Es war Beethovens Schicksal, leiden zu müssen, damit er den Menschen die Verklärung des Leides, die Überwindung des Schmerzes, das Hinaufarbeiten zur Freude verkünden kann (Storck)“, und das Humanitätsbekenntnis des Ministers in der Schlussszene des „Fidelio“ ist auch das Beethovens.

Informationen

Nummernoper mit gesprochenen Dialogen in 2 Akten

Komponist: Ludwig van Beethoven

Librettisten: Sonnleithner, von Breuning, Treitschke

Uraufführung: 20. November 1805

Ort: Wien

Spielstätte: Theater an der Wien, Wien

Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.