1. Akt

London im Jahr 1912.

Nach einem Opernbesuch strömt das Publikum in die nächtlichen Straßen der Stadt. Hier begegnen sich unterschiedliche gesellschaftliche Welten – und zwei Menschen, deren Zusammentreffen alles verändern wird: der Sprachwissenschaftler Professor Henry Higgins und das junge Blumenmädchen Eliza Doolittle.

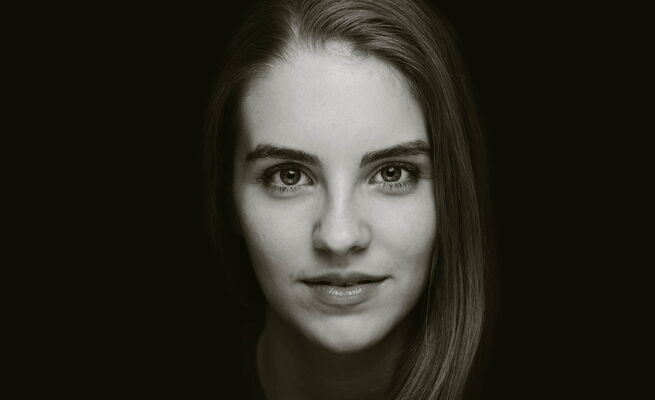

Eliza verdient ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Blumen. Ihre Sprache ist rau, direkt und geprägt vom Dialekt der Londoner Unterschicht. Genau das zieht die Aufmerksamkeit von Higgins auf sich. Als Spezialist für Phonetik ist er überzeugt, allein anhand der Aussprache Herkunft und sozialen Status eines Menschen bestimmen zu können. Elizas Sprache fasziniert ihn als Studienobjekt – menschlich jedoch begegnet er ihr mit Arroganz und Geringschätzung.

Begleitet wird Higgins von seinem Kollegen Oberst Pickering, der zwar dieselbe Leidenschaft für Sprachforschung teilt, Eliza jedoch mit Respekt und Höflichkeit begegnet. Zwischen beiden Männern entspinnt sich ein Gespräch über Sprache, Bildung und gesellschaftliche Schranken. Higgins behauptet selbstbewusst, er könne aus Eliza innerhalb weniger Monate eine Dame formen, die in den höchsten Kreisen Londons nicht auffallen würde.

Eliza hört von dieser Behauptung – und erkennt ihre Chance. Ihr Leben ist geprägt von Armut und Verantwortung: Sie sorgt nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihren Vater Alfred Doolittle, der Arbeit und Verpflichtungen meidet und lieber von der Hand in den Mund lebt. Eliza träumt von einem besseren Leben, vielleicht sogar von einer Anstellung in einem richtigen Blumenladen. Doch dafür müsste sie „anders sprechen“.

Am nächsten Tag erscheint Eliza bei Higgins und bittet ihn um Unterricht. Der Professor ist zunächst wenig begeistert. Erst als Alfred Doolittle auftaucht und auf seine eigene, skrupellose Weise versucht, aus der Situation Profit zu schlagen, lässt sich Higgins auf das Experiment ein. Gemeinsam mit Pickering schließt er eine Wette: In sechs Monaten soll Eliza bei einem vornehmen Gesellschaftsereignis als Dame durchgehen.

Der Unterricht beginnt – und er ist gnadenlos. Higgins behandelt Eliza wie ein wissenschaftliches Projekt. Stundenlange Lautübungen, ständige Korrekturen und schroffe Kommentare prägen den Alltag. Eliza fühlt sich gedemütigt, ist erschöpft und denkt mehrfach ans Aufgeben. Doch langsam zeigen sich Erfolge: Ihre Aussprache wird klarer, ihre Sprache kontrollierter.

Ein erster öffentlicher Test findet bei einem gesellschaftlichen Ausflug statt. Eliza soll beweisen, dass sie sich in feiner Umgebung behaupten kann. Zwar ist ihre Aussprache nahezu fehlerfrei, doch ihre Wortwahl und Themenwahl entlarven sie. Die Gesellschaft reagiert irritiert, Higgins amüsiert sich über den Zwischenfall. Eliza hingegen ist beschämt. Immerhin findet sie einen Bewunderer: Freddy Eynsford-Hill, ein junger Mann aus gutem Hause, verliebt sich aufrichtig in sie.

2. Akt

Die Arbeit an Eliza geht weiter – intensiver denn je. Ihre Sprache ist nun nahezu perfekt, doch gesellschaftliche Bildung, Haltung und Selbstverständnis bleiben eine Herausforderung. Alles steuert auf den entscheidenden Moment zu: einen großen Ball, auf dem Eliza sich endgültig beweisen soll.

Der Abend wird ein Triumph. Eliza bewegt sich selbstverständlich unter den Gästen, spricht elegant und souverän. Niemand zweifelt an ihrer Herkunft. Im Gegenteil: Man hält sie für eine geheimnisvolle Adlige aus dem Ausland. Higgins hat die Wette gewonnen.

Doch während der Professor seinen Erfolg feiert, steht Eliza am Rand. Niemand dankt ihr. Niemand fragt nach ihr. Ihr wird schmerzhaft bewusst, dass sie für Higgins nie mehr war als ein Beweis seiner eigenen Genialität.

Nach dem Ball kommt es zum offenen Konflikt. Eliza wirft Higgins vor, sie benutzt und anschließend fallen gelassen zu haben. Er reagiert verständnislos und kalt. Für ihn zählt allein das Ergebnis – Gefühle sind nebensächlich. Tief verletzt verlässt Eliza sein Haus.

Auf der Suche nach Halt versucht sie, in ihr früheres Leben zurückzukehren. Gemeinsam mit Freddy besucht sie das Viertel, in dem sie einst Blumen verkaufte. Doch sie gehört nicht mehr dazu. Die Menschen erkennen sie nicht wieder. Ihre alte Welt ist ihr fremd geworden – die neue jedoch ebenfalls.

Auch die Begegnung mit ihrem Vater bringt keine Erlösung. Alfred Doolittle hat durch eine Verkettung von Umständen plötzlich Wohlstand erlangt. Der neue gesellschaftliche Status zwingt ihn zu Verantwortung und Konventionen, die er verabscheut. Er fühlt sich gefangen – und Eliza erkennt, dass auch für sie hier kein Platz mehr ist.

Schließlich trifft sie erneut auf Higgins. Der Streit eskaliert. Eliza macht deutlich, dass sie gelernt hat, auf eigenen Beinen zu stehen – nicht dank, sondern trotz Higgins. Sie verlässt ihn entschlossen.

Erst jetzt begreift Higgins, was er verloren hat. Ohne Eliza wirkt sein Leben leer...

DER REGIE-TATORT MY FAIR LADY

Ein Gespräch mit Regisseur Hardy Rudolz über seine Ansichten zu „My Fair Lady" und die Besonderheiten der Freilichtbühne in Eutin. Seine Devise: Das Publikum darf mitsummen.

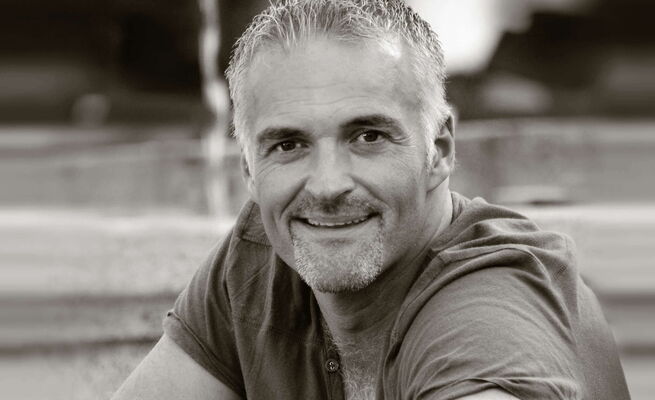

Herr Rudolz, Sie haben in München im Theater am Gärtnerplatz den Professor Higgins verkörpert, in Berlin den Freddy, aber Regie für My Fair Lady führen Sie erstmals in Eutin. Knüpfen Sie dabei an eine der Ihnen vertrauten Inszenierungen an oder haben Sie schon lange einen eigenen Plan für My Fair Lady, den Sie jetzt endlich realisieren können?

Anknüpfen werde und kann ich nicht, schon durch die Gegebenheiten, die mich in Eutin erwarten. Man kann eine Inszenierung, die für einen geschlossenen Theaterraum mit großartigen technischen Möglichkeiten konzipiert ist, nicht mit einer Freilichtbühnen- Inszenierung vergleichen oder gar in Einklang bringen. Natürlich werde ich das aus Erfahrung Gelernte anders und vielleicht auch besser umsetzen, um für die Eutiner Bühne eine hoffentlich optimale und für die Zuschauer gefällige „Lady" zu schaffen, in Zusammenarbeit mit meinem gesamten Team auf und hinter der Bühne.

Wie stark werden Sie als Regisseur das Bühnengeschehen durch Higgins' Brille betrachten? Werden wir ihn wie einen Professor Boerne aus dem Münster-Tatort erleben?

Ich kenne Professor Boerne nicht und habe bis heute kaum einen Tatort bis zum Ende durchgehalten. Ich hoffe, man verzeiht es mir. (Rudolz lächelt.) Dabei frage ich mich gerade auch, weshalb ein Tatort ausgerechnet in Münster spielen muss. Eutin ist doch eine viel schönere Stadt ...

Bleiben wir einfach beim Tatort Freilichtbühne. Wie legen Sie Ihre Inszenierung an?

Ich werde George Bernard Shaws Pygmalion ganz stückgetreu inszenieren und spielen lassen. Es gibt viele Musicals, die große Klassiker als Vorlage oder Libretto genommen haben, wie z.B. die West Side Story (Romeo und Julia) oder Kiss Me Kate (Der Widerspenstigen Zähmung) und eben My Fair Lady (Pygmalion). Ich vertrete den Standpunkt, dass diese großartigen Welterfolge, an denen schon mehrere berühmte Autoren und Musiker gearbeitet haben, es verdienen, so erzählt zu werden, wie sie ursprünglich auch gedacht waren.

Sie halten also nichts von Verfremdungen oder zeitgemäßen Auffrischungen klassischer Werke?

Ein Werk wie My Fair Lady ist so gut und so stark, dass es trotz verzweifelter und rücksichtsloser Versuche von radikaler Avantgarde-Regie bis heute überlebt und den Zuschauern immer wieder Freude gebracht hat. Wenn man als Regisseur einem Stück nicht vertraut und es deshalb auf Biegen und Brechen verändern will, sollte man es, schon alleine aus Respekt vor den Autoren, nicht inszenieren, sondern ein neues, vielleicht sogar ein eigenes Stück schreiben.

Bleiben Sie mit Ihrer Inszenierung auch ausstattungsmäßig in der typisch viktorianischen Ära vor dem Ersten Weltkrieg oder verlegen Sie diese Aschenputtel-Geschichte eher in die Pretty-Woman-Neuzeit7

Wie schon gesagt, in Eutin bewahrt man Stücktreue, deshalb spielt es in und um London im Jahre 1912.

Apropos Pretty Woman: Ist Eliza aus Ihrer Sicht am Ende noch auf Higgins versessen oder geht sie unabhängig ihrer Wege? Man fragt sich tatsächlich, warum sie am Ende wieder zu Prof. Higgins zurück kommt. Es gäbe viele Möglichkeiten, es anders zu inszenieren. Aber wie heißt es so schön: „Spitzfindig ist die Liebe". Ich glaube, Eliza spürt, was Higgins trotz seiner unverschämt ruppigen Art für sie empfindet, und natürlich liebt sie ihn auch. Wo die Liebe halt hinfällt ...

Wie wollen Sie das Problem lösen, ein in 18 szenische Bilder gefasstes Erfolgsstück auf der Freilichtbühne ohne Vorhang und Drehbühne schwungvoll ablaufen zu lassen? Wir werden vor den Augen der Zuschauer ganz öffentlich und leicht choreografisch die Szenen wechseln. Die Choreografie wird durch die Bühne nicht unbedingt beeinträchtigt. Es ist natürlich immer etwas hinderlich und ungesund, auf einer schrägen Bühne zu tanzen. Zum Beispiel hatte Cats im Hamburger Operettenhaus auch eine stark angeschrägte Bühne, trotzdem mussten die Choreografien klappen. Ich persönlich empfand gerade Drehungen und Sprünge bei dieser schrägen Bühne als sehr schwierig und gefährlich.

Haben Sie einmal überlegt, in der deutschen Sprachversion für Elizas Biotop die Berliner Schnauze durch Hamburger Missingsch zu ersetzen?

Ja, ich würde es zu gerne up Platt oder High Platt machen! Ich bin sicher, es würde hier im Norden gut ankommen.

Ist die Sprache heute noch ein Merkmal, das soziale Abstufungen kennzeichnet und teilweise unüberwindbar wirkt? Auf jeden Fall. Auffallend ist, dass die Grenzen heutzutage immer mehr verschwimmen. Das ist ein großes Thema, ich muss mich da zurückhalten. Wenn ich allein nur die Moderatoren im TV und Radio höre! Sprachstile und Aussprache sind teilweise unfassbar schlecht, und trotzdem sitzen sie am Mikrofon. Da kann ich zum Professor Higgins werden!ll Ich liebe die deutsche Sprache. Sie lässt sich auch ausgezeichnet singen. Wer das Gegenteil behauptet, hat nie verstanden, sie zu singen.

Worauf sollten die Zuschauer in Eutin bei Ihrer My Fair Lady besonders achten?

Sie sollen auf nichts achten. Sie sollen einfach zuhören, sich auf die Geschichte einlassen, mitempfinden, reagieren und die schönen Melodien genießen. Ich habe in einer „Lady" - Inszenierung als Zuschauer gesessen und neben mir wurde leise mitgesummt. Das fand ich einfach nur ... wunderscheen.

Das Gespräch mit Hardy Rudolz führte Hartmut Buhmann

Informationen

Musikalische Leitung: Romely Pfund

Inszenierung: Hardy Rudolz

Bühnenbild: nach Entwürfen von Ursula Wandaress

Kostümbild: Martina Feldmann

Lichtdesign: Ismael Schott / Silvio Schneider

Choreographie: Vanni Viscusi

Chorleitung: Romely Pfund

Produktionsleitung: Anna-Luise Hoffmann

Korrepetition: Niki Liogka

Regieassistenz: Björn Reinke

Inspizienz: Peter Priegann

Orchester: Kammerphilharmonie Lübeck (KaPhil!)

Besetzung

Künstlerisches Team

Weitere Mitwirkende

Technische Leitung: Rainer Stute Technische Beratung: Arend Knoop Bühnenmeister: Silvio Schneider Beleuchtungsmeister: Silvio Schneider / Ismael Schott Beleuchtung: Marvin Stahnke / Marcel Nimke / Christopher Riches Tonmeister: Christian Klingenberg Requisite: Hans W. Schmidt Bühnenmaler: Alp Arslan Tokat / Michael Baltzer / Frank Schmidt / Natalia Vottariello / Petra Schoenewald Bühnen- und Kulissenbau: Ole Kwiatkowski / Thomas Andersen / Tadek Pawelczak / Dietrich Witt / Jakob Brunken Leiterin Kostümabteilung: Martina Feldmann Schneiderei: Hildegard Baaske / Helena Belz / Tatjana Kleinmann / Kira Neller / Angelika Wallbrecht / Constanze Brunion Ankleider/-in: Eveline Flessau / Edgar Girolla Chefmaskenbildnerin: Marlene Girolla-Krause Maske: Gabriela Kunte / Merle Bracker / Susanne Koeck / Dörte Maas

Orchester KaPhil!

Die Kammerphilharmonie Lübeck ist seit 2016 das Hausorchester der Eutiner Festspiele. Sie wurde von freischaffenden Musikern aus Norddeutschland gegründet mit dem Ziel, klassische Musik auf innovativen Wegen in unsere Zeit zu transportieren. Ihr Leitbild sind neue Klangräume in jeglicher Hinsicht. Neben der klassischen Musik von Bach bis Berio werden auch aktuelle Kompositionen, Soundtracks sowie Jazz, Pop, Rockwerke von verschiedenen Besetzungen realisiert und miteinander verknüpft. Die ständige Bereitschaft, alte Konzertformate mit Offenheit und Neugierde zu erweitern, ohne dabei den Respekt vor bewährten Traditionen zu verlieren, ist eine elementare Grundhaltung der Musiker. Sie bestimmen ebenso eigenverantwortlich mit über die Organisation, Probenkultur und Repertoireauswahl. Niemand aus dem Orchester soll seinen Part wie ein musikalischer Roboter abliefern müssen, sondern jedes Mitglied sich mit dem Ergebnis der gemeinsamen Klangarbeit identifizieren können. Das ist das erklärte Ziel, das der Schlagzeuger Andy Limpio und der Posaunist Helge Tischler mit ihrer Initiative zur Gründung der KaPhiL! verknüpften. Musikalisch befeuert werden die Musiker durch ihren Chefdirigenten Leo Siberski, der einen enormen Erfahrungshorizont aus allen Bereichen des Musikgeschäfts einbringt.

Violine 1: Markus Menke / Vahram Sardaryan / Wiltrud Menke / Enrique Alejandro / Molina Redondo / Vera Marreck / Evgenia Feizo / Ivanna Ilina-Frolikov / Maike Schmersahl / Hovhannes Partizpanyan Violine 2: Svenja Lippert / Katharina Kowalski / Desheng Chen / Anita Swiatek / Hrant Arakelyan / Ninela Lamaj / Oksana Golovko / Nele Schmidt Bratsche: Kevin Treiber / Lukas Schwengebecher / Hye-Rin Rhee / Alona Wetrowa / Emilia Stępień / Anatol Markoni Cello: Tine Schwark / Konrad Seeliger / Alonso Urrutia / Noelia Balaguer Sanchis / Alexandra Silina-Zaitsev / Natalie Hahn Kontrabass / Till Baumann / Alf Brauer / Daniel Tolsdorf / Joanna Makarczuk Flöte: Arevik Khachatryan / Anna Denise Rheinländer Oboe: Johans Camacho Aguirre / Britta Just Klarinette David Arbeiter / Michael Elvermann / Odilo Ettelt Fagott: Markus Pfeiff Horn: Karl Unger / Radek Zamojski Trompete: Tobias Hain / Johannes Lugger / Yuki Takahata Posaune: Luka Stankovic / Felix Griese / Helge Tischler / Thomas Bender Tuba: Diego Armando Hernandez Cardona Schlagzeug: Holger Roese / Clemens Ohlendorf / Julian Grebe Harfe: Janina Gloger-Albrecht

Der Festspielchor

Ein vielstimmiger, szenisch beweglich agierender Chor gehört zu den Markenzeichen der Eutiner Festspiele. Kein Wunder: Die Freilichtbühne am Großen Eutiner See ist aufgrund ihres natürlichen, offenen Klangraumes der ideale Spielort für Opern mit zahlreichen Solisten und vielen Chorpartien. Bei der Programmgestaltung ist jedes Jahr ein entscheidendes Kriterium, welchen Anteil der Chor in den zur Auswahl stehenden Werken hat. Der Anspruch, den Chor möglichst oft auf der Bühne in Aktion zu erleben, verlangt ein Höchstmaß an stimmlicher Präsenz und homogener Klangfarbe. Diese Anforderungen sind die Richtschnur bei der Besetzung der Stimmlagen im Chor, so dass ein Engagement bei den Eutiner Festspielen traditionell ein Gütesiegel für Chorsänger ist. Ebenso Tradition bei den Festspielen hat die Ergänzung des von Profis und Musikstudenten gebildeten Chors durch Laiensänger aus Eutin und Umgebung. Diese personelle Verbundenheit und das ehrenamtliche Engagement sorgen immer wieder für belebende Impulse rund um die Freilichtbühne. Dieser Extrachor, bei den Festspielen intern Eutiner Chor genannt, beginnt meist schon im Januar mit wöchentlichen Proben für die Partien der kommenden Spielzeit, bevor im Juni die Probenarbeit des gesamten Chors startet. Chorleiterin ist seit 2017 Romely Pfund.

Uta Preisinger / Kristina Struy / Anke Motz / Claudia Jahrke / Sylvia Kölle / Maren Baumeister / Claudia Bohrer-Rodriguez / Astrid Cordes / Anke Ellermann / Sabine Cyrus / Uschi Richert / Maike Werthen / Erwin Groke / Marco Schumann / Dr. Gerhard Lange / Karl-Winfried Bode / Sören Hand / Satoko Koiwa Profis und StudentenLea Bublitz / Jasmin Delfs / Sebastian Malkowski / Juan Vi l lanueva / Jeremy Almeida-Uy / Chiaki Shimoji / Ayleen Gerull / Elisabeth Wöllert / Djordje Papke / Maxim Kurtsberg / Kasimir Krzesinski / Wolf Leichsenring / Jerzey Kwika / Masanori Hatsuse / Kerstin Auerbach / Thomas Bernardy

Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.