Die Handlung

1. Bild

Der Dichter Rodolfo und der Maler Marcel leben in ihrem gemeinsamen Atelier. Da sie nichts zu heizen haben, opfert Rodolfo sein Dramen-Manuskript dem Feuer. Missmutig kehrt Colline vom Leihhaus zurück – es war geschlossen. Schaunard, der inzwischen Geld aufgetrieben hat, bringt Speisen, Wein und Brennholz. Der Hausherr Benoit stört die ausgelassene Gesellschaft, um die längst fällige Miete zu fordern. Er wird mit Wein bewirtet und dann vor die Tür gesetzt. Schaunard lädt seine Freunde ins Café Momus ein. Rodolfo will noch arbeiten und lässt sie vorgehen. Es klopft. Die hübsche Nachbarin Mimi bittet ihn, ihre vom Wind verlöschte Kerze wieder anzuzünden. Bezaubert von ihrer Erscheinung verliebt sich Rodolfo in sie.

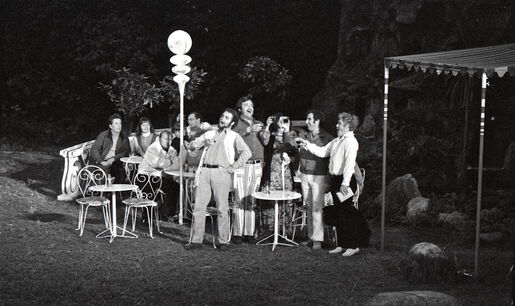

2. Bild

Auf der Straße herrscht vergnügter Trubel. Rodolfo kauft für Mimi ein Häubchen und stellt sie seinen Freunden vor. Plötzlich gewahrt Marcel am Arm des reichen Alcindor Musette, seine frühere Geliebte. Ihre alte Liebe entflammt aufs Neue. Beide entfliehen mit den Freunden im Gedränge der aufziehenden Blaskapelle. Dem geprellten Kavalier bleiben nur die unbezahlten Rechnungen.

3. Bild

Marcel und Musette wohnen in einer kleinen Kneipe und verdienen sich kärglich ihren Lebensunterhalt. Mimi bittet Marcel um Rat und Hilfe. Rodolfo hat sie verlassen. Als er jedoch unerwartet erscheint, verbirgt sie sich und hört, wie Rodolfo bekennt, dass er nicht länger Mimis tödliche Krankheit ertragen konnte, ohne ihr in seiner Armut helfen zu können. Mimis Husten verrät den Freunden ihre Anwesenheit. Erschüttert von ihrem Anblick schließt Rodolfo sie in seine Arme. Während die Geliebten voneinander Abschied nehmen, geraten Marcel und Musette wieder einmal aus Eifersucht in Streit.

4. Bild

In ihrem Atelier versuchen Rodolfo und Marcel, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Die Gedanken an ihre geliebten Mädchen aber lenken sie immer wieder ab. Mit Brot und Fisch rufen Colline und Schaunard sie in die profane Wirklichkeit zurück. Die ausgelassene Stimmung wird jäh durch Musette beendet. Sie führt die todkranke Mimi herein, die noch einmal ihren Geliebten sehen möchte. In rührender Sorge bemühen sich die Freunde um die Sterbende.

„La Bohème“ Werkgeschichte

Am 20. März 1895 unterhielten sich Leoncavallo und Puccini gelegentlich eines Zusammentreffens in Mailand über ihre Arbeiten. Zur peinlichen Überraschung für beide stellte sich heraus, dass jeder von ihnen an die Vertonung eines aus Henri Murgers „La vie de Bohème“ gezogenen Librettos gegangen war. „ ...es ist sicher, dass ich, hätte mir Maestro Leoncavallo, dem ich seit langem mit lebhaften Gefühlen der Freundschaft verbunden bin, früher das anvertraut, was er mich gestern Abend gesprächsweise wissen ließ, an die Bohème von Murger nicht gedacht hätte“, schreibt Puccini dem „Corriere della sera“. Verlags- und Zeitungskrieg sind die Folgen der Entdeckung. Leoncavallo meldet feierlich sein Recht auf Priorität und beweist es durch einen alten Kontrakt. Doch erst 1897, ein Jahr nach Puccinis Oper, erscheint sein Werk im Teatro La Fenice. Der moderne Stil bedurfte der veristischen Vorlage, und hiervon lagen einige „in der Luft“. So war es auch Verdis Absicht, Sardous „Tosca“ zu vertonen. Puccini hatte schon gleichzeitig mit Massenet sich an „Manon“ versucht, und er zog die gleiche „Iris“ in Erwägung, die dann Mascagni komponierte. Die Novelle „La Lupa“ von Verga (dem Autor des Cavalleria=Stoffes) stand da und dort zur Diskussion und so fort. – Meines Wissens wurden die beiden Fassungen der „Bohème“ nur in einer Stadt gleichzeitig gegeben, in Wien, wo Gustav Mahler die Version von Leoncavallo ins Hoftheater nahm, während Frau Direktor Schöner Puccinis Werk im volkstümlichen Theater an der Wien ihr höchst erfolgreich gegenüberstellte.

In aufregender Zusammenarbeit wurde das Libretto von Illica und Giacosa unter dem Diktat des „Dogen“ Puccini mit Mühe zu Ende gebracht. Weite Strecken des Buches stammen vom Maestro, zahlreiche Situationen sind von ihm erfunden. „Ich sehe jetzt die Bohème, aber mit dem Quartier Latin, wie ich es darlegte, ... mit der Szene der Musette, wie ich sie gefunden habe: und den Tod will ich so, wie es meiner Idee entspricht, – und dann bin ich sicher, eine originale und vitale Arbeit zu machen ...“

Neue Inhalte, Umstellungen im Handlungsablauf, Reduktion von fünf auf vier Bilder, andere Vers- und Wortwahl, all das verlangte der Musiker unausgesetzt. Von Verdi hat Puccini die Größe, ja Monumentalität im Melodischen, die zielsichere Profilierung des musikalischen Kleinwerks, die Technik der ariosen Durchkomposition, der völligen Verschmelzung rezitatorischer Elemente und gesanglicher Emanationen. Sein Orchesterklang entfaltet sich nun mit dem Maximum jener Leuchtkraft, die ihm Verdi schon in „Aida“ zu geben begonnen hatte. Zu bewundern, wie die beiden Meister als Zeitgenossen des Faszinations-Genies Wagner mit ihren efetti nie die Bahnen des italienischen Nationalstils verlassen, den sie ganz aus sich heraus bis nahe an die Grenzen seiner Möglichkeiten führten. Die Biegsamkeit des Melos, das Unbeschwerte und Liebliche der Singphase in „Bohème“ kommt ebenso aus „Falstaff“ wie aus der Berührung mit den Franzosen Gounod, Thomas, Massenet, deren Lyrismen den Meister beeinflusst haben. Modernist, dass der Akt zum „Bild“ wurde, wie in Tschaikowskys lyrischer Oper „Eugen Onegin“. Modern und fin de siècle ist auch die Gewähltheit des Ausdrucks, die dem Zeitbedürfnis – bis zur „Salome“ hin – entsprach.

Neu ist der Musikbühnen-Realismus, der Verismo. Durch künstlerisch gehobene „Lebensnähe“ wurde die Oper zwar ihres köstlichsten, den musikalischen Aufwand eigentlich rechtfertigenden Elements beraubt, der „Lebensfremdheit“; doch wuchsen ihr viele neue Reize zu durch die Entdeckung, dass auch der Alltag musikalische Gehobenheit genug in sich berge – eben jene Reize wohl, die zur Verwechslung mit der Operette geführt haben, so dass Schönberg begreiflicherweise, doch sehr zu Unrecht, sagen konnte, Puccini sei der, der dem Lehár alles vorgemacht habe. (Er hat die Ansicht später revidiert).

Wie Verdi in Troubadour – Traviata die heldenhaftgehoben glühende Leidenschaft der intim-menschlich rührenden gegenüberstellte, so Puccini in der Nachbarschaft Tosca – Bohème. Es ist, wie wenn beide in einem Beispiel zeigen wollten, was ihnen im andren versagt war. In Traviata und Bohème liegt der Antrieb zum Drama in den Personen, weder ein Intrigant noch ein Liebesrivale spielen eine Rolle. In Troubadour und Tosca kommen die Hauptimpulse von außen, der hoch-intrigante Rivale, beide Male unerhört, beide Male Töter, ist Hauptakteur. Die gleiche innige Durchbildung des Details zeichnet die beiden intimen Opern aus, die gleiche heroische Brillanz der Musik die beiden „politischen“. Verdi fand seine Fortsetzung und Abwandlung in Puccini, so wie Wagner sie in Strauss gefunden hat. Die globale Reichweite der italienischen wie der deutschen Oper endet mit beiden, und nur vereinzelte Bei: spiele allgemeingültigen Erfolges treten nach ihnen auf.

Aus dem Vorwort des Romans „La vie de Bohème“

... Regen oder Staub, Frost oder Hitze, nichts stört diese tapferen Abenteurer ...

Tag für Tag ist ihre Existenz ein Geniestreich, ein tägliches Problem, dem sie stets mit Hilfe von kühnen Rechenkünsten beizukommen vermögen...

Wenn die Not sie dazu zwingt, enthaltsam wie Anachoreten, – doch, wenn ein wenig Glück in ihre Hände fällt, dann reiten sie hoch im Sattel auf den phantastischsten Tollheiten dahin, lieben die schönsten und jüngsten Frauen, trinken die besten und ältesten Weine, und nie stehen ihnen die Fenster weit genug offen, um das Geld hinauszuwerfen; dann – wenn der letzte Heller tot und begraben ist – speisen sie noch immer vom runden Tisch des Zufalls, wo ihr Gedeck stets bereit liegt; Schwarzhändler aller Fertigkeiten, die mit der Kunst zusammenhängen, von morgens bis abends auf der Jagd nach dem wilden Tier, das heißt: Gulden.

Die „ Bohème“ spricht ihre eigene Sprache, ihren Jargon.... Ihr Wortbereich ist die Hölle der Rhetorik und das Paradies der Spracherneuerung …. Fröhliches, schreckliches Leben! ...

Der Klangimpressionist Giacomo Puccini

Das heutige Publikum setzt sich bekanntlich aus unendlich vielen Mentalitäten zusammen, von denen jede eine andere Kapazität des Hörens, Sehens und Denkens mitbringt. Es gab Zeiten, da ging man in die Oper, ganz gleich, was gegeben wurde. Heute aber gehen die einen in die „Zauberflöte“, andere in „Tosca“, wieder andere in „Wozzeck“. Dabei muss man unterscheiden zwischen dem weitaus überwiegenden Teil des Publikums, welches das sogenannte klassische Repertoire bevorzugt, das heißt, Werke, deren Entstehungszeit etwa bis zum Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts reicht, und einem vergleichsweise kleinen Prozentsatz, der auch die Zeit nach 1900, also die „moderne“ zeitgenössische Oper, vollgültig anerkennt, sie bewusst wählt und seinen Platz hierfür bezahlt.

Die Arbeit an neuen Werken ist als Neuland vor allem übrigen wichtig. Dieses Neuland wäre aber innerhalb unseres subventionierten Repertoiretheaters gar nicht zu verantworten, würde es nicht erarbeitet auf dem breiten Boden des klassischen Repertoires. Innerhalb dessen aber nehmen Richard Strauss mit einem Teil seiner Werke, Puccini mit fast seinem gesamten Lebenswerk die letzten starken Grenzpositionen ein. Dass sein Klangimpressionismus und ein höchst differenzierter Instinkt für die dramatische Situation Puccini nun schon seit mehr als einem halben Jahrhundert ein breites internationales Publikum sichern, dass er wie keiner seiner Zeitgenossen zu faszinieren vermag, spricht durchaus nicht gegen seine Qualität.

Günther Rennert

An der Musik, die noch hemmungslos zu singen versteht, Schmerz und Lust verkündend, die Träne der Sehnsucht in einem ersterbenden hohen C: an ihr scheiden sich die Geister. Puccini zu lieben ist ehrlicher als ihn zu verachten, denn seine Welt ist ein Stück Jedermannswelt. Er hat die kleinen demütigen, vom Alltag verbrauchten Gefühle in den Stand der Kunst erhoben, indem er sie ganz rein und direkt erlebte, sich mit ihnen einließ auf Gedeih und Verderb, ohne Tuerei und falsche intellektuelle Scham. Einem Publikum, das der Helden überdrüssig war, das keine falschen Götter wollte, sondern richtige Menschen, hat dieser Toscaner die Opern des Jahrhunderts geschrieben. Zu Puccini haben sich so ungleiche Zeitgenossen bekannt wie Bertolt Brecht, der die Butterfly liebte, Heinrich Mann, der für „La Boheme“ zeitlebens schwärmte, und Arnold Schönberg, der ihn bewunderte. Dabei war der kleine elegante Maestro aus Lucca als Typus weiß Gott kein Mann des zwanzigsten Jahrhunderts. Will man ihn geistig einordnen, die Gruppe oder Schule definieren, zu der er gehört, so gibt es kaum Zweifel: er gibt das musikalische Pendant zu den impressionistischen Malern. Auch sein vielgenannter „Verismo“, seine Art, die Wahrheit zu sagen, ist nicht im Sinne Emil Zolas oder des jungen Gerhart Hauptmann deskriptiv. Puccini addiert nicht eine Folge von Aufzeichnungen, er war nie – wie das Zola gemacht – in ein Warenhaus arbeiten gegangen, um die Warenhauswelt schildern zu können. Der Komponist der Murgerschen „Vie de Bohème“ hat zwar in Paris gelebt und aus dem Monmartre-Milieu Anregungen bezogen. Aber seine Art, Milieu zu erleben und zu gestalten, war die des Impressionismus. Er hörte den Tonfall und gab ihn mit voller Subjektivität als seine sinnlich-geistige Erfahrung wieder. Der Lyrismus, den Zola mied wie einen Bazillenträger, war für Puccini das Aroma, das eine Figur, einen Gegenstand, eine Szene erst kunstwürdig machte.

H. H. Stuckenschmidt

Informationen

Oper in 4 Akten

Komponist: Giacomo Puccini

Librettisten: Luigi Illica, Giuseppe Giacosa

Literarische Vorlage: Scènes de la vie de bohème von Henri Murger

Uraufführung: 1. Februar 1896

Ort: Turin

Spielstätte: Teatro Regio

Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.