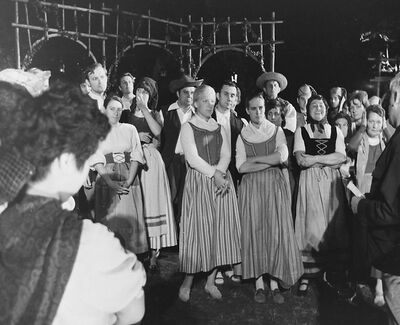

Die Handlung

1. Akt

Der arme Bauer Nemorino liebt die reiche Pächterin Adina. Er ist zu schüchtern, sich ihr zu erklären. Ganz anders ist Belcore, der Sergeant der im Dorf einquartierten Soldaten. Der forsche Draufgänger scheint bei Adina Erfolg zu haben. Als der Quacksalber Dulcamara ins Dorf kommt, um seine Tränklein zu verkaufen, preist er ein Spezifikum an, einen Liebestrank, der demjenigen, der ihn trinkt, alle weiblichen Herzen geneigt macht. Nemorino ersteht von Dulcamara für sein erspartes Geld eine Flasche von diesem Elixier. (In Wahrheit enthält diese Flasche einen Bordeaux) –

II. Akt

Unter den Dorfschönen verbreitet sich die Kunde, dass Nemorino durch den Tod eines Onkels ein reicher Erbe geworden ist. Alle umschwärmen ihn. Verblüfft sieht Adina, die sich Nemorinos sicher glaubte, dass der junge Mann sie nicht mehr anschwärmt. Dulcamara versucht, Adina auch von seinem Wundertranki zu verkaufen, doch sie verlässt sich lieber auf ihren weiblichen Charme. Dulcarnar a, der auch schon von des Onkels Tod erfahren hatte, preist, nachdem Adina und Nemorino glücklieh vereint sind, seinen Wundertrank, der dem Käufer nicht nur Liebe, sondern auch Reichtum verspreche.

Über Donizettis Leben und Werk

Reiches Schaffen in ruhelosem Leben

Als großes Dreigestirn der italienischen Oper zu Anfang des 19. Jahrhunderts gelten Rossini, Bellini und Donizetti. Die Werke dieser Komponisten wurden in ganz Europa begeistert gefeiert. Aus zeitgenössischen Darstellungen wissen wir von dem Wiener Rossini-Taumel, und es wird überliefert, dass drei Werke Donizettis ein Jahr lang laufend in Paris gespielt wurden. Das, was wir heute unter Belcanto verstehen, erlebte in den Werken dieser drei den ersten Höhepunkt. Das Ideal eines Musikdramas, wie es Ch. W. Gluck proklamiert hatte, vermochte in Italien kaum Fuß zu fassen.

Der Geschmack des italienischen wie Pariser Publikums war auf die von Melodien getragene Gesangsoper gerichtet, die von Belcantisten hohen Ranges interpretiert wurde. Den Hunger nach diesen Opern stillten Rossini, Bellini und Donizetti mit einer Fülle von Werken, die zum größten Teil heute nicht mehr bekannt sind. An Rossini bewundern wir den nie versiegenden Einfallsreichtum seiner Melodien, seine effektvollen musikalischen Darstellungen und den mitreißenden Witz seiner Musik. Bellini wirkt weitaus monumentaler, jedoch ist er genau wie Rossini dem Belcanto verpflichtet. Seine Musik ist von großem, dramatisch=tragischem Ausdruck, der oft in Sentimentalität zerfließt, und wunderbaren Melodien geprägt. Zwischen beiden, auch dem Alter nach, steht Gaetano Donizetti, der am 29. November 1797 in Bergamo geboren wurde, wo er auch am 8. April 1818 starb. Donizetti war ein echter Romantiker im Übermaß seiner Begabung. Er war Gegenpart zu dem strahlenden Bellini, der in jugendlicher Eleganz ein Frauenliebling war. Eigentlich wollte der aus bedauernswert ärmlichen Verhältnissen stammende Donizetti Architekt werden, wandte sich aber bald der Musik zu, wobei er das Glück hatte, dass einer der erfolgreichsten damaligen Komponisten in seiner Heimatstadt als Kirchenkapellmeister wirkte und eine Schule unterhielt, nämlich Simon Mayr, der aus der Gegend um Regensburg stammte, und einer der wenigen war, die den Glücksachen Opernstil mit Erfolg in Italien vertraten. Seine Kompositionen haben seine ungewöhnlich lange Schaffenszeit nicht überlebt. Er war Schüler Bertonis gewesen, aber Haydn Verehrer, und verband die Mannheimer Orchesterkunst mit einer effektvollen Interpretationstechnik.

In Mayrs Musikschule schickte Gaetanos Vater seinen Sohn bereits im Alter von neun Jahren, und Mayr

konnte in Kürze feststellen: „Er übertrifft alle mit seinen Fortschritten in der Musik“. Donizetti erlernte bei dem vielseitigen Musiker das kompositorische Handwerk. Er komponierte natürlich bei dem Kirchenmusiker zunächst Messen, auch Symphonien und Streichquartette. So kam es auch zur ersten Anstellung an der Kirche Santa Maria Maggiore in Bergamo.

Der Oper galt jedoch von Anfang an seine heimliche Liebe. Er bevorzugte dabei noch ernste Stoffe. So entstand 1816 „Pygmalion“, 1818 „Enrico, Conte di Bergamo“, in Venedig aufgeführt. Seine zweite Oper „II falegname di Livonia“ machte ihn bereits in ganz Italien berühmt. 1827 verhalf ihm die Oper „Zoraide di Grenada“ zu einem vierjährigen Vertrag mit dem ersten italienischen Impresario Barbaja, der Theater in Neapel, Mailand und Wien leitete. In dieser Zeit schrieb Donizetti 15 Opern, die mit wechselndem Erfolg aufgeführt wurden.

Zum ersten Male auch international beachtet wurde er mit der tragischen Oper „Anna Bolena“, 1831 in Mailand höchst erfolgreich uraufgeführt und danach in das Repertoire vieler berühmter Häuser übernommen. Zweites Glanzstück wurde 1832 die bewusst an Rossini angelehnte Opera-buffa „ L'Elisir d'amore“, der auch heute noch bei uns wohlbekannte „Liebestrank“, ein Werk in der Tradition Galuppis und Cimarosas, erfrischend ursprünglich und melodisch erfindungsreich, stofflich nach einem Roman von E. Scribe. Der Erfolg der Oper ließ Donizetti ohne Unterlass weiter komponieren, doch von den vier abendfüllenden Opern des Jahres 1833 ragt nur die letzte, „Lucretia Borgia“, heraus.

1834 brachte für Donizetti einen bedeutsamen Wandel: er erhielt eine Berufung an das Konservatorium in Neapel als Kompositionslehrer. Ein geregeltes bürgerliches Leben sagte ihm jedoch nicht zu, und so trieb es ihn ruhelos weiter. Er wurde auch in den Ritterstand erhoben. 1838 wurde er in die Leitung des Konservatoriums in Neapel berufen. Zuvor, 1835, hatte er mit „Lucia di Lammermoor“ ein dramatisches Werk von eigentümlichem Reiz geschaffen, das besonders durch Lucias Wahnsinnswalzer im 3. Akt, der zur damaligen Zeit ein regelrechter Schlager war, auch heute noch Berühmtheit hat und zu einem Paradestück großer Sängerinnen wurde ...

Es folgten dann noch die in Paris geschriebenen Werke: „Die Regimentstochter“, die anfangs ebenso wenig Erfolg brachte wie „La Favorita“ und „Don Pasquale“, 1843 für die Pariser Komische Oper entstanden. 1840 schon hatte Donizetti Neapel verlassen und seinen Wohnsitz in Paris genommen. Er kam auch noch nach Rom und Wien, wo er durch Rossinis Beziehungen zum Wiener Hof die Aufführung seiner Oper „Linda di Chamounix“ erlebte und 1842 für diese den Titel eines k.u.k. Hofkompositeurs und Hofkapellmeisters erhielt mit einem Jahresgehalt, das sich auf 3000 Gulden belief. Das gleichzeitige Angebot, Direktor des Konservatoriums in Bologna zu werden, schlug er aus.

Das „Don Pasquale“-Jahr 1843 sollte seinem ruhelosen Leben in Paris jedoch ein Ende setzen. Eine Krankheit befiel ihn dort, die als Anfang einer zerstörenden, unheilbaren Geisteskrankheit angesehen werden muss. Wahrscheinlich war das die Folge seiner kolossalen Tätigkeit, die ihn weit über 600 Kompositionen schreiben ließ, darunter 71 Opern, 12 Kantaten und Festspiele, Messen, Ouvertüren, Arien, Streichquartette, Sonaten und Variationen für Klavier. Seine Nerven konnten diesem steten Schaffensdrang auf die Dauer nicht gewachsen sein. Er war nicht in der Lage, wie Rossini rechtzeitig aufzuhören, was auch aus einer anderen Einstellung zum musikalischen Schaffen herrühren mag.

Sein Vorbild war ohne Zweifel Rossini, aber er wusste dessen unerschöpfliche Einfallskraft und Heiterkeit mit dem besonders im Alter elegischen Ernst eines Bellinis zu verbinden. Wurde „Lucia di Lammermoor“ als ein bemerkenswerter Beitrag zur italienischen Romantik gewertet, so lässt sich dieser traurig=romantische Zug besonders in seinem Spätwerk beobachten trotz seines „Don Pasquale“, der noch einmal Donizetti auf der Höhe seines Schaffens zeigte.

Nach einem kurzen Aufenthalt in einer Anstalt in lvry bei Paris wurde Donizetti nach Bergamo gebracht, wo er bald darauf am 8. April 1848 verstarb.

Informationen

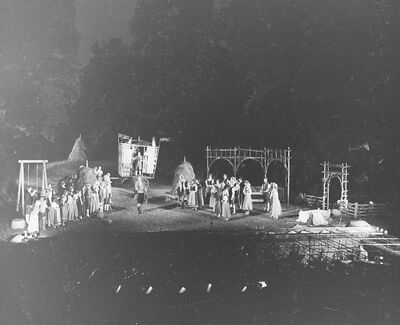

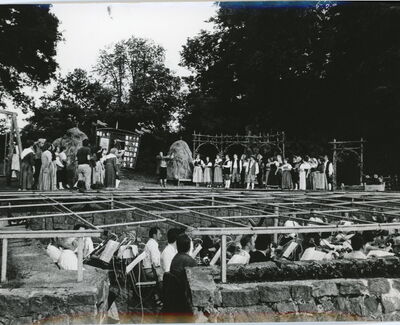

Opera buffa in 2 Akten

Originaltitel: L’elisir d’amore

Komponist: Gaetano Donizetti

Librettist: Felice Romani

Literarische Vorlage: Eugène Scribe: Le philtre

Uraufführung: 12. Mai 1832

Ort: Mialand

Spielstätte: Teatro della Canobbiana

Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.