Die Handlung

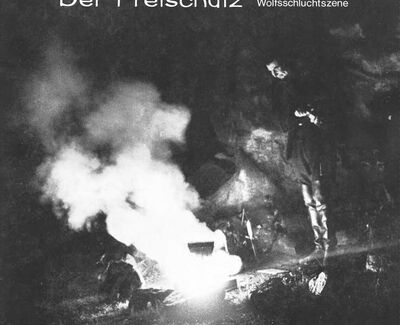

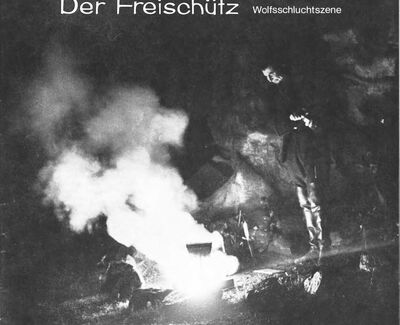

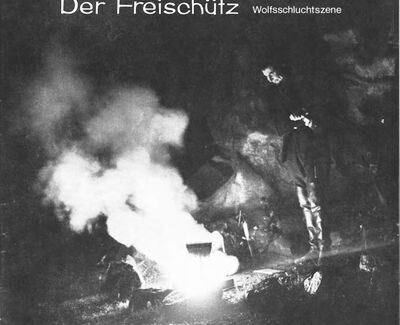

Der Jägerbursche Max liebt Agathe, die Tochter des Erbförsters Kuno. Doch kann er die Hand des Mädchens und damit auch das Anrecht auf die Erbförsterei nur erhalten, wenn ihm vor dem Landesfürsten ein guter Probeschuss gelingt. Seit langem jedoch ist Max vom Waidmannspech verfolgt. Auch beim Preisschießen der Dorfleute bleibt er erfolglos und muss sich dafür von dem neuen Schützenkönig, dem Bauern Kilian, und der ganzen Runde hänseln lassen. In seiner Niedergeschlagenheit verbündet er sich mit dem finsteren Kaspar, der sich durch einen Pakt dem schwarzen Jäger Samiel verschrieben hat. Kaspar überzeugt Max durch den Schuss auf einen hochfliegenden Raubvogel von der Unfehlbarkeit der Freikugeln“, die zu nächtlicher Stunde in der Wolfsschlucht unter heidnischen Beschwörungen gegossen werden müssen, und Max, eiern alles am Gelingen des morgigen Probeschusses liegt. verabredet mit dem unheimlichen Gesellen ein Treffen um Mitternacht. Daheim im Försterhaus wird Agathe von düsteren Vorahnungen bedrängt. und auch ihre Verwandte, das muntere Ännchen, vermag sie nicht aufzuheitern. Spät erst kommt Max, erregt. aber mit der Ankündigung, einen Hirsch, den er in der Nähe der Wolfsschlucht erlegt habe. hereinholen zu müssen. verstärkt aufs Neue die ahnungsvolle Furcht Agathes. Trotz ihrer Bitten, den schrecklichen Ort zu meiden, eilt er davon. – Um Mitternacht verspricht Kaspar dem schwarzen Jäger die Seele seines Jagdgenossen. wie auch die Kunos und Agathes. wenn er ihm die ablaufende Lebensfrist um weitere drei Jahre verlängere. Max steigt in die Schlucht hinab. und auch die geisterhaften warnenden Erscheinungen seiner Mutter und Agathes können ihn nicht abhalten. mit Kaspar den Guss der Freikugeln zu beginnen. Sechs dieser Kugeln treffen unfehlbar. die siebte wird von Samiel allein gelenkt. Unter höllischem Spuk geht der Guss vonstatten. der wilde Jäger erscheint noch einmal – da schlägt die Glocke eins. und der Spuk ist vorüber.

Auch in ihrem bräutlichen Schmuck kann Agathe von ihren bösen Ahnungen nicht frei werden. Zudem findet sie in der Schachtel, die den Brautkranz enthalten soll, einen Totenkranz. Schnell flicht Ännchen einen neuen Kranz aus weißen Rosen, die Agathe von einem Eremiten erhielt. – Vor dem Fürsten Ottokar und seinem Gefolge hat Max mit den Freikugeln bereits dreimal erstaunliche Treffer erzielt. Kaspar hat die drei Kugeln, die er erhalten hatte. selbst schnell verschossen. damit nur die siebte. von Samiel gelenkte, übrigbleibe. Nun wird Max vom Fürsten zum entscheidenden Schuss aufgefordert. Als Ziel bezeichnet der Fürst ihm eine Taube. Im Augenblick des Schusses tritt Agathe zwischen den Bäumen hervor und stürzt wie leblos zu Boden. Doch die geweihten Rosen des Eremiten beschützten das Mädchen: der tödliche Schuss hat Kaspar getroffen. Seinen Leichnam befiehlt Ottokar in die Wolfsschlucht zu werfen. Max soll, nachdem er berichtet und seine Schuld bekannt hat. des Landes verwiesen werden. Da erscheint der Eremit, und seinem Rat beugt sich auch der Fürst:

Max wird ein Probejahr zugestanden. Besteht er die Bewährung, soll er in Gnaden wieder aufgenommen werden und Agathes Hand erhalten.

Die Rosen des Eremiten

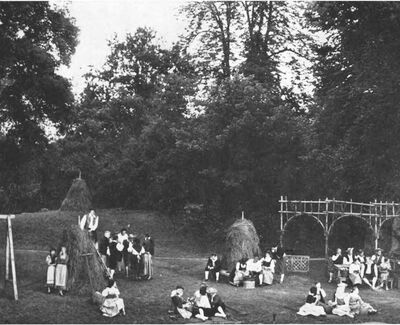

Anfangsszene des „Freischütz“- Librettos von Friedrich Kind, die von Carl Maria von Weber nicht komponiert wurde

Waldgegend mit einer Eremiten-Wohnung. Neben dieser ein Altar von Rasen. Hinter ihm ein Kreuz oder Heiligenbild. ganz von weißen Rosen umblüht.

EREMIT, vor dem Altar knieend:

Allerbarmer! Herr dort oben!

Dir, den Sonn‘ und Sterne loben.

Sey auch in der Einsamkeit

Deines Knechtes Herz geweiht!

Er faltet die Hände und stützt betend sein Gesicht auf den Altar. Pause, von Musik ausgefüllt. Dann richtet er sich, wie aus einer Entzückung, erschrocken in die Höhe.

Welch ein Gesicht! –

0 Herr der Welt, gestatt‘ es nicht!

Ich sah – noch jetzt ergreift mich

Schauern –

Ich sah den Feind im Dunkeln lauern.

Mit tückisch-freud'gem Angesicht.

Er streckte – ha! wie mir das Herz noch

graust! –

Er streckte seine Riesenfaust

Nach einem unbefleckten Lamm.

Agathe war‘s – Nach ihrem Bräutigam

Lauscht‘ er mit gier‘gen, wilden Blicken,

Als woll‘ er seinen Fuß umstricken ––

Herr! vernimm des Greises Flehen!

Lass den Frevel nicht geschehen!

Schirm‘, o Herr, der ewig wacht,

Vor des Bösen Trug und Macht!

Er steht auf und geht einige Schritte vorwärts.

All' ihr Heiligen! seit drei Tagen sah ich

Agathen nicht. – Dort – täuschen mich nicht

die Augen – ja, sie ists! Sey mir gesegnet,

meine Tochter! Du bleibst lange aus –

AGATHE: Ihr seyd doch wohl, ehrwürdiger

Vater? Ich wär schon gestern oder vorgestern

gekommen: aber dieses Obst, das

ich für Euch aufbewahrt hatte, wollte nicht

früher reifen.

EREMIT: Die Früchte sind auserlesen. Du

sorgst für mich, wie eine Tochter.

AGATHE: Ich liebe Euch auch nach meinem

Vater am meisten.

EREMIT: Wär' das wahr, was würde Max

dazu sagen?

AGATHE: Ei – das ist etwas Andres – ich

sprach von kindlicher Liebe. Ihr scherzt mit

mir; Ihr seid ungewöhnlich heiter.

EREMIT: Wie sehr irrt sie! – Dein Max ist

doch wohl?

AGATHE: Vollkommen – nur dass ihm vor

dem Probeschusse bange ist. den er morgen

ablegen soll.

EREMIT: Ich habe davon gehört. Hast du

keine trübe Ahnung?

AGATHE: Zu Zeiten wohl – wenn mich

Max so schwermütig ansieht!

EREMIT: Ich kenne die eigentliche Gefahr

nicht. die dir und deinem Verlobten droht;

doch hat mich ein Gesicht besorgt gemacht.

AGATHE, ängstlich: Was erschien Euch?

EREMIT: Eine innre Stimme ruft mir zu,

dich heute nicht ohne Gegengabe zu entlassen.

Dieser Rosenstock, dessen erstes Reißlein

ein Pilger aus Palästina mitbrachte, ist

wunderlieblich empor gewachsen. Die

Landleute schreiben dem Rosenwasser

wunderbare Schutz- und Heilkräfte zu. Nimm

denn einige dieser Rosen als Brautgeschenk

meiner väterlichen Liebe!

Er bricht Rosen ab, fügt sie in einen Strauß zusammen, und übergibt sie ihr.

Nimm hin, des Freundes Gabe,

Geweihet keusch und rein!

AGATHE: Vor aller meiner Habe soll sie

mir teuer sein!

Der Eremit in die Einsiedlerwohnung.

Agathe durchs Gebüsch ab.

Der Freischütz oder die gezähmte Innerlichkeit

von Horst Brodegg

„So wie der deutschen innigen Phantasie ein einzeln gegebener Gedanke genügt, sie aufzuregen, um in herrlichen Maßen ein Tongemälde auszuführen, der glühenden italienischen oft das einzelne Wort: Liebe, Hoffnung usw. dasselbe erzeugt (was dann auch allenfalls wieder, dieser Worte entkleidet, doch noch als sprechendes Seelenbild allein durch sich bestehen würde, wie die höhere Instrumentalmusik z.B.) – so ist es der französischen Musik eigen, nur meist durch das Wort allein Wert zu haben, da sie, ihrer Natur und Nationalität nach witzig ist.

Den ausgezeichneten Meistern der Kunst bleibt es vorbehalten, diese Gattungen. von einzelnen Nationalcharakteren erschaffen, einander zu nähern, zu verschmelzen und so der Welt angehörig zu machen.“

(C. M. v. Weber)

Im Freischütz hält sich ein verstecktes Stück Kindheit auf. In Tagträumen kommen wir ihm auf halbem Weg entgegen. Denn der archaische Teil von uns birgt das mehr oder minder verdrängte und bearbeitete Wunschdenken, sorglos Ziele zu erreichen. ohne den Jammer der Realitätsprüfung und die Koordination von Mitteln auf uns zu neh-men. Einmal haben wir nämlich die Allmacht der Gedanken – eine glückliche Wortschöpfung eines Patienten Sigmund Freuds übrigens – für Wirklichkeit genommen. Dafür steht wohl der symbolische Sinn der Freikugel, der durch Konfrontation mit uneingestandenen, halblauten Tagesphantasien sicherlich auch typisch ist für eine be-stimmte Gestalt der romantischen Innerlichkeit. Meines Erachtens hat dies mehr zum Erfolg des Freischütz beigetragen – wenn man schon außermusikalische Faktoren gelten lassen möchte – als das Entzücken übers Waldrauschen des bewegten deutschen Wanderers im Vormärz wie Theodor Adorno im Anschluss an Elias Canetti meinte.

In den Wald als merkwürdig-(ausschließlich?) deutsch innerliches Stück der Welt wie in die grüne Weide der Natur überhaupt flohen seinerzeit Romantiker und Pseudoromantiker. um sich für die eigene Ohnmacht vor den Mächten des gesellschaftlichen Lebens zu entschädigen.

Es ist hier nun nicht an das einseitige Bild des Komponisten des Freischütz zu erinnern, der zu Klein-Hosterwitz unter den Spalieren des Winzerhäuschens sich idyllisch in Behaglichkeit einzäunt, umgeben von Zyperkatze. Kapuzineräffchen und Jagdhund. Es ist die andere Seite des fragilen Herrn von Weber zu beachten, der die Tiefe der Innerlichkeit umkippen sieht ins Gefühl der Leere und des Mangels, „ja der Langeweile, der die Gespenstergeschichte der literarischen Vorlage des Librettos zwar schätzt, vor dem Ende aber mit dem Tod der Braut und dem Wahnsinn des Jägerburschen zurückschreckt. Ihm genügt, dass sich an den zwei Figuren Max und Caspar das Unheimliche des Spiels mit der Allmacht der Gedanken darstellt. Der versöhnliche Ausgang für die Erfolgreichen, die Guten, in ihren altfränkischen Zusammenhängen beruhigt dann die Ausbruchssehnsüchte einer bereits domestizierten Innerlichkeit. Das Grauen der Gespenstergeschichte vom Freischütz kehrt abgeschwächt wieder im Unheimlichen. .Alles. was uns heute Unheimlich erscheint, erfüllt die Bedingungen, dass es an Reste animistischer Seelentätigkeit rührt und sie zur Äußerung anregt.“ Dieser Satz Sigmund Freuds passt wunderbar ins Repertoire der dramaturgischen Umgebung: magische Techniken des Kugelgießens, abergläubische Fixierungen, die vielen Andeutungen und Ahnungen des Schicksalhaften im Stück.

Die beiden Jägerburschen, Max und Caspar wollen dasselbe und darin sind sie Konkurrenten. Der eine will erzwingen. was nicht auf dem Boden der Gewalt zu erreichen ist:

Zuneigung und Sympathie Agathes, natürlich auch die ökonomische Sicherheit der Erbförsterei, die ebenso Max möchte. Doch der jüngere von beiden, sich männlich sicher fühlend in der zärtlichen Anhänglichkeit Agathes hat nur den falschen Weg eingeschlagen, um seinem Glück nachzuhelfen.

Caspar dagegen verweist auf eine tiefer sitzende Bildung der kindlichen Allmachtsvorstellungen. Wenn es schon einmal darum geht, Wünsche als Realität über einen Lauf anzuvisieren, aus dem die Freikugel kommt, dann eben rücksichtslos. ehrlich-verstrickt und ohne Scheu vor Tabus. Selbst Beethoven meinte: Der Caspar, das Untier, steht da wie ein Haus. Überall, wo der Teufel die Tatzen reinsteckt, da fühlt man sie auch.“ Ironisch könnte man behaupten, dass über Caspars Verhängnis Max deutlicher in den Verdacht der Heuchelei gerät, auch wenn er Kants Grundüberzeugungen musikalisch verfeinert vorzutragen hat:

Das hingeworfene Libretto zum Freischütz von Friedrich Kind, dem Modeschriftsteller ohne literarisches Maß, bietet eine günstige Gelegenheit in ästhetisch-rückwärtsgewandten Pilgerzügen Wünsche hervorzulocken oder zuzulassen, um sie dann noch rechtzeitig in die flaue Moral der Pseudoromantik als Teil des Misstrauens dem ungebändigten Innern gegenüber zu ersticken. Die spießbürgerliche Heuchelei der zärtlichen Anhänglichkeit an die bestens eingerichtete Welt bedarf noch eines Deus ex machina in der Gestalt des Einsiedlers, der außerdem rationale Leistungskontrolle, das heißt hier das Bewährungsjahr anstelle von punktueller Überprüfung von Tauglichkeit, in den feudalen Wildwuchs hineinzubringen hat. Die Trivialität der gesellschaftlichen Rituale um Schutz, Unschuld und sogar Verstand kommt vermittelt übers Heilige daher. Sie ist für dieses Genre nur der Index für die Verkehrung des Banalen ins Wunder und insofern echte Ware der Romantik. Vielleicht gehört der Umstand zum deutsch geläuterten Singspiel, dass es nur deshalb passenden Ausdruck finden konnte, weil es sich des unzulänglichen, absonderlichen Librettos bedient hat. Das wahrhaft Innerliche ist nicht Besitz einer Nation. Was wäre Maria ohne Kind. spottete anspielungsreich die italienische Clique eifersüchtig über den Ruhm des Komponisten. Ein Paradox sicherlich. das man nicht so auslegen muss, wie es der dünkelhaft gekränkte Friedrich Kind getan hat als er im Erfolgsschatten

Webers meinte, die Musik sei nur die notwendige Konsequenz seiner Verse. In solcher Deutung leidet wahrscheinlich der Eindruck der Oper kaum, wohl aber ihr Verständnis.

Aber seien wir keine Spielverderber, glauben wir fest an den unableitbaren Eigenwert der Musik, vor allem auch daran, dass in der Musik der Romantik das Gefühl sich ganz fühlen gelernt hat, auch wenn die geistigen Anlässe dürftig waren. Lassen wir die Chöre weiter grünen, bedauern und bewundern wir Agathes „Welch-schöne-Nacht“-Existenz und ziehen wir in die Nähe Ärmchens. an deren Resolut-Sein man gesund werden könnte.

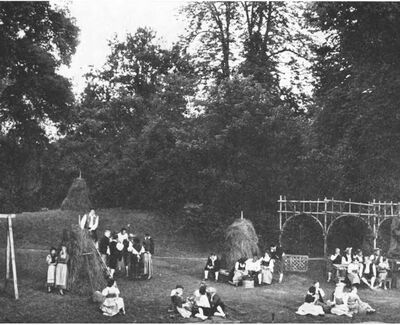

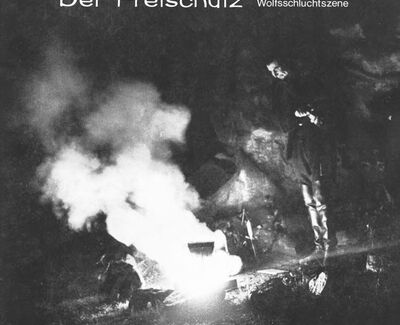

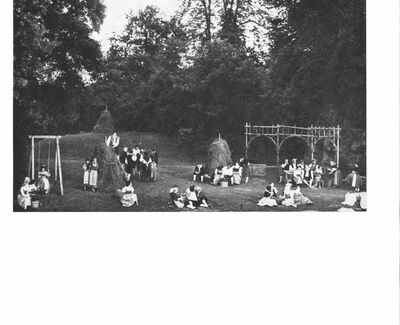

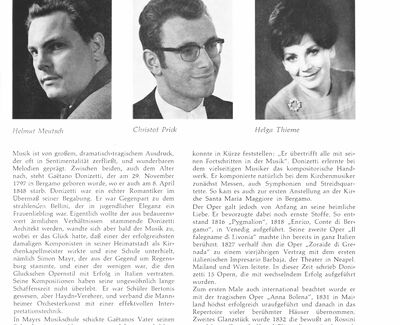

Abb.

Und wenn wir uns beim gedrängten Motiv des hohen Fagotts fragen wie der Opernliebhaber kurz vor Ausbruch des ersten Weltkrieges: Lebt die deutsche Seele? Sollten wir uns da nicht an den Satz aus „Einem bürgerlichen Familienmärchen“ erinnern: „Opern machen ist keine Kunst, aber antworten, antworten!“ (C.M.v. Weber).

Ein Spiel dämonischer Mächte

Gespräch zwischen Carl Maria von Weber und dem Musikschriftsteller J. C. Lobe, veröffentlicht in der Leipziger Zeitschrift „Fliegende Blätter für Musik“.

„Im ,Freischütz' liegen zwei Hauptelemente, die auf den ersten Blick zu erkennen sind: Jägerleben und das Welten dämonischer Mächte, die Samiel personifiziert.

Ich hatte also bei der Komposition der Oper zunächst für jedes dieser beiden Elemente die bezeichnendsten Ton- und Klangfarben zu suchen; diese Ton- und Klangfarben bemühte ich mich festzuhalten und nicht bloß da anzubringen, wo der Dichter das eine oder das andere der beiden Elemente ausgedeutet hatte, sondern auch da, wo sie sonst noch von Wirkung sein konnten. Die Klangfarbe, die Instrumentation für das Wald- und Jägerleben war leicht zu finden; die Hörner lieferten sie. Die Schwierigkeit lag nur in dem Erfinden neuer Melodien für die Hörner, die einfach und volkstümlich sein mussten. Zu diesem Zwecke sah ich mich unter den Volksmelodien um, und dem eifrigen Studieren derselben habe ich es zu danken, wenn mir dieser Teil meiner Aufgabe gelungen ist.

Ich habe mich sogar nicht gescheut, einzelnes aus solchen Melodien – soll ich sagen: notlich? – zu benutzen. Es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass der letzte Jägerchor z. B. den zweiten Teil der Melodie von „Marlborough“ versteckt enthält. Hätte ich die Jäger-Farbe noch häufiger angewendet, so wäre sie am Ende lästig geworden. Auch liegt die Haupteigentümlichkeit des ,Freischütz' nicht darin. Die wichtigste Stelle für mich waren die Worte des Max: ,Mich umgarnen finstre Mächte', denn die deuteten mir an, welcher Hauptcharakter der Oper zu geben sei.

Ich habe lange und viel gesonnen und gedacht, welcher der rechte Hauptklang für dies Unheimliche sein möchte. Natürlich musste es eine dunkle, düstere Klangfarbe sein, also die tiefsten Regionen der Violinen, Violen und Bässe, dann namentlich die tiefsten Töne der Klarinette, die mir ganz besonders geeignet zu sein scheinen zum Malen des Unheimlichen, ferner die klagenden Töne des Fagotts, die tiefsten Töne der Hörner, dumpfe Wirbel der Pauken oder einzelne dumpfe Paukenschläge. Wenn Sie die Partitur der Oper durchgehen, werden Sie kaum ein Stück finden, in welchem jene düstere Hauptfarbe nicht merkbar wäre. Sie werden sich überzeugen, dass die Bilder des Unheimlichen die bei weitem vorherrschenden sind, und es wird Ihnen deutlich werden, dass sie den Hauptcharakter der Oper geben.“

Begeistert fiel Lobe ein: „ Welch ungeheure Erfindungskraft gehört dazu, um einesteils immer die gleichen Farben festzuhalten, andernteils aber nicht bloß der Monotonie zu entgehen, sondern in dem gegebenen Kreise sogar die höchste Mannigfaltigkeit zu gewähren!“

„Allerdings“, erwiderte Weber, „darin glaube ich etwas geleistet zu haben. Man wird in dem dunklen Hauptkolorit des Gedankens die mannigfaltigsten Nuancen und Farbenspiele sehen. Auch auf die Ouvertüre bilde ich mir etwas ein; wer zu hören versteht, wird die ganze Oper in nuce darin finden.“

Lobe unterbrach Weber mit den Worten: „Ich kenne die Ouvertüre Note für Note auswendig und nach Ihren Andeutungen ist sie mir nun auch völlig klar. Nach der einleitenden ersten Periode, in deren zwei ersten Takten die ,finstern Mächte' aus der Tiefe gleichsam herauflogen, während die beiden darauffolgenden etwas Banges, Ahnungsvolles andeuten, was sich beides im nächsten Satze wiederholt, tritt in der Hornmelodie das Jägerleben auf; dann erscheint Samiel, in der Stelle aus Maxens Arie, während die Celli die Stimmung des Max selbst bezeichnen. Das Allegro beginnt mit dem, mich umgarnen finstre Mächte', das der Hauptgedanke der ganzen Oper ist, dann folgt der Graus der Wolfsschlucht und so fort bis zur endlichen Lösung und Verklärung.“

„Sehr richtig“, entgegnete Weber, „indes wird der Komponist, wenn er nur überhaupt den rechten Hauptton getroffen hat, bisweilen auch durch Äußerlichkeiten glücklich unterstützt, durch die Dekorationen und alles, was der Zuhörer auf der Bühne vor sich sieht. Übersehen Sie nicht, wie mir bei dem düstern Hauptcharakter der Umstand zugutekommt, dass die halbe Oper im Dunkel spielt. Im ersten Akt wird es Abend und seine zweite Hälfte spielt im Dunkel; im zweiten haben wir während Agathes großer Szene Nacht, Mondschein durch das Fenster, endlich folgt um Mitternacht der Spuk in der Wolfsschlucht. – Ich bin mir bewusst, das Talent, das mir von Gott gegeben wurde, fleißig und ausdauernd gebildet und nach bestem Wissen angewendet zu haben; für das aber, was mir gelungen ist, sei Gott allein die Ehre!“

Aus den Akten eines Kriminalprozesses in Taus in Böhmen

Im Jahre 1710 fand man in der Nähe der obengenannten Stadt eines Morgens mitten im Wald den verletzten, noch nicht zwanzig Jahre alten Schreiber Schmidt, der angab, mit Hilfe des „bösen Jägers“ Freikugeln gegossen zu haben und dabei zu Schaden gekommen zu sein. Nach seiner Genesung klagte man ihn der Zauberei an, um auf der Folter sein Geständnis zu erpressen.

Wie in allen Einzelheiten aus den Akten hervorgeht, gab der Angeklagte eine phantastische Schilderung seiner nächtlichen Begebenheit. Einen ihm befreundeten Bergjäger hatte er häufig um Rat gefragt, wie man seine Schüsse beim Scheibenschießen am besten anbringe. Eines Tages versprach ihm der Jäger Hilfe für lange Zeit, wenn er mit ihm am Ahdonstage (30. Juli) bei Nacht in den Wald ginge zum gemeinsamen Gießen von Freikugeln.

Zur verabredeten Zeit fand er sich mit Kohlen und Kugelgießgeräten an einem Kreuzweg im Wald ein. Der Zauberkreis wurde gezogen. Um elf Uhr begannen die Kohlen von selber zu glühen. Während des Gießens war der Wald von Schreckgespensten erfüllt. Schließlich erschien ein Reiter auf schwarzem Ross und verlangte die gegossenen Kugeln. Als er sie nicht erhielt, warf er etwas auf die Kugeln, das einen Höllengestank erzeugte. Jäger und Schreiber wurden ohnmächtig. Der Jäger hatte sich am anderen Morgen wieder erholt, nahm die 63 gegossenen Kugeln, von denen 60 treffen, die restlichen 3 aber fehlgehen sollten, an sich, meldete im nächsten Dorf, dass am Kreuzweg ein kranker Mensch liege und verschwand auf Nimmerwiedersehen.

Nach dem Geständnis verurteilte da Gericht den Schreiber zum Tode mit anschließender Verbrennung seiner Leiche. Wegen seiner Jugend und zahlreicher Fürbitten wandelte das Gericht die Strafe in sechs Jahre Kerker und Zwangsarbeit um.

Dieser Kriminalbericht gelangte etwa hundert Jahre später in die Hände des Leipziger Rechtsanwaltes Apel, der darin einen Stoff für sein „Gespensterbuch“ fand. Weber lernte Apels Novelle schon 1810 kennen, die ihm aber wieder entfallen zu sein scheint. Erst sechs Jahre später begegnet der Komponist dem Dichter Friedrich Kind, und sie besprechen das Libretto für die Oper „Der Probeschuss“, wie Kind das Werk zunächst nennen wollte.

Informationen

Romantische Oper in 3 Akten

Komponist: Carl Maria von Weber

Libretto: Friedrich Joachim Kind

Uraufführung: 1821

Ort: Berlin

Spielstätte: Konzerthaus

Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.