Die Kunst geht nicht unter

Giuseppe Verdi

Die Kunst gehört allen Völkern, daran glaubt niemand mehr als ich. Aber sie wird von einzelnen Menschen ausgeübt, und da die Deutschen andere Kunstmittel haben als wir, ist ihre von der unsern auch innerlich unterschieden. Wir können nicht komponieren wie die Deutschen, oder sollten das doch nicht so tun, die Deutschen nicht so wie wir. Die Deutschen mögen sich unser Kunstgut zu eigen machen, wie das zu ihrer Zeit Haydn und Mozart taten, die ober doch mehr symphonische Musiker geblieben sind. Auch dass Rossini einiges Formale von Mozart nahm, ist richtig – er bleibt doch immer Melodiker.

Wenn man aber aus Mode, Neuerungssucht, vorgeblicher Wissenschaftlichkeit auf das Eigene in unserer Kunst Verzicht leistet und unseren Instinkt verleugnet, die freie natürliche Sicherheit unseres Schaffens, unser Fühlen, unser goldenes Licht – so ist das sinnlos und dumm. Der Dilettantismus, immer und in allen Künsten fatal, verrennt sich aus Sucht noch Neuem, aus Mode in das Vage, in das Seltsame, erheuchelt Enthusiasmen und geht zuletzt auf die Langeweile einer fremden Musik ein, die er klassisch nennt, „hohe“ Musik heißt. Warum klassisch, warum „hohe“ Musik? ... Wer weiß das. Und der Journalismus (die andere Geißel unserer Tage) rühmt diese Musik, um Sensation zu erregen, glauben zu machen, er verstünde, was andere nicht oder nicht ganz verstehen. Die Menge ist unsicher, unentschieden, schweigt und läuft hinter all dem her.

Dennoch habe ich keine Angst, ich wiederhole das, überzeugt, dass diese so künstliche Kunst, in ihren Vorwürfen schon so seltsam, unserer Natur nicht gemäß ist. Eine Kunst, der die Natürlichkeit, die Einfalt abgeht, ist keine. Inspiration ergibt ihrer Natur nach Einfalt. Bald oder ein wenig später wird sicherlich irgendein genialer junger Mensch auftreten, und der fegt dann alles das hinweg und gibt uns die Musik unserer guten Zeiten zurück; er wird die Fehler dieser Gegenwart vermeiden, ihre Errungenschaften verwenden. Wir verstehen einander: die rechten Errungenschaften.

Ich könnte Dir nicht sagen, was man tun soll, um aus dieser Krise der Musik einen Ausweg zu finden. Der eine möchte Melodiker sein wie Bellini, der andere Harmoniker wie Meyerbeer; ich möchte weder das eine noch das andere, und wenn es nach mir ginge, dürfte ein junger Mensch, der zu komponieren beginnt, nie daran denken, Melodiker, Harmoniker, Realist, Idealist, Zukunftsmusiker zu sein oder was sonst der Teufel an pedantischen Formeln erfunden hat. Melodie und Harmonie dürfen in der Hand des Künstlers nur Mittel sein, um Musik zustande zu bringen – und wenn einmal der Tag kommt, an dem man nicht mehr von Melodie und Harmonie, von deutscher und italienischer Schule, von Vergangenheit und Zukunft der Musik spricht, dann wird wohl das Reich der Kunst erst beginnen. Ein anderes Übel dieser Zeit ist, dass alle Werke der jungen Leute von der Angst herkommen. Niemand schreibt, wie es ihm ums Herz ist, sondern wenn diese Jugend ans Schreiben geht, hat sie nur den einen Gedanken, dass man ja beim Publikum nicht Anstoß errege und sich bei den Kritikern Liebkind mache! Du sagst mir, dass ich meine Erfolge der Vereinigung beider Schulen zu danken habe. Ich habe nie an etwas Derartiges gedacht ... Sei unbesorgt, mein guter Arrivabene, die Kunst geht nicht unter! Verlass Dich darauf: auch die neue hat schon etwas geleistet!

Aus einem Brief an den Grafen Arrivabene vom 16. Juli 1875

Verdi auf der Probe

Nona Barbieri

Die erste Sängerin der „Lady Macbeth“, Nina Barbieri, gab in ihrem Erinnerungsbuch

ein packendes Bild des strengen Probendiktators Verdi.

Die Klavier- und Orchesterproben beliefen sich auf mehr als 100, da Verdi sich nie mit der Ausführung zufrieden zeigte und eine bessere Wiedergabe von den Künstlern verlangte, die teils wegen dieser seiner übertriebenen Anforderung, teils wegen des ihm eigenen verschlossenen und schweigsamen Charakters keine sonderliche Sympathie für ihn hegten. Morgens und abends richteten sich im Probesaal und auf der Bühne, sobald der Meister sich zur Probe einstellte, alle Augen auf ihn, um aus seinem Gesichtsausdruck abzulesen, ob es was Neues gäbe.

Kam er lächelnd heran, so war es so gut wie gewiss, dass er an diesem Tage eine Zusatzprobe begehrte. Ich erinnere mich, dass zwei Stellen die Kulminationspunkte der Oper waren: die Szene des Nachtwandelns und mein Duett mit dem Bariton (Macbeth). Es klingt kaum glaublich, aber es ist Tatsache, dass die Szene des Nachtwandelns allein 3 Monate des Studiums in Anspruch nahm.

Drei Monate suchte ich morgens und abends jemanden nachzuahmen, der im Schlafe spricht, der, wie mir der Meister sagte, Worte hervorbringt, gewissermaßen ohne die Lippen zu bewegen, die übrigen Teile des Gesichts unbeweglich, die Augen geschlossen ...

Es war das etwas zum Verrücktwerden! ... Und das Duett mit dem Bariton, das beginnt: „Fatal mia donna, un murmure“, so unglaublich es klingt, 150 mal probiert, damit es, wie Verdi sagte, dahin gelange, dass es mehr gesprochen als gesungen klänge. Nun, das ging vorüber. Am Abend der Generalprobe verlangte Verdi vor vollem Hause auch noch, dass die Künstler das Kostüm anlegen sollten, und wenn er sich auf etwas versteifte, so gab es keinen Widerspruch! Wir waren endlich alle angekleidet und bereit, das Orchester in Ordnung und die Sachen auf der Bühne, als Verdi, nachdem er mir und Varese einen Wink gegeben hatte, uns hinter die Kulissen rief und sagte, wir möchten ihm den Gefallen erzeigen und uns mit ihm in den Probesaal begeben, um nochmals dieses gottverfluchte Duett zu probieren ...

Man musste dem Tyrannen mit Gewalt gehorchen. Ich erinnere mich auch noch der wütenden Blicke, die Varese ihm hinter der Bühne zuwarf, als er in den Probesaal trat, die Hand am Degen, als habe er vor, Verdi niederzustoßen, wie er später den König Duncan niederstoßen musste. Trotzdem resignierte schließlich auch er, und die 151. Probe fand statt, während das Publikum ungeduldig im Parterre hin- und hertobte. Wer nun aber sagte, dieses Duett habe Begeisterung hervorgerufen, würde gar nichts sagen: es war etwas Unglaubliches, Neues, etwas, was noch nie erlebt worden war.

Informationen

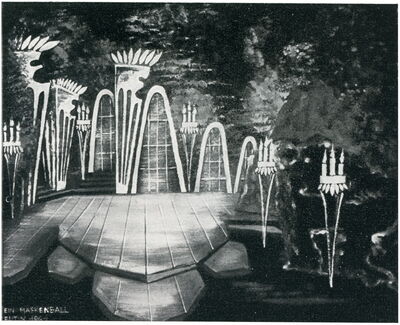

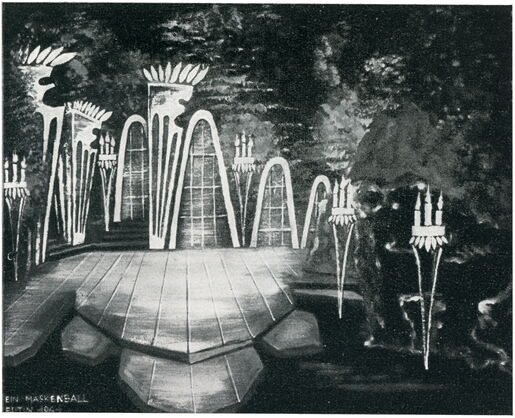

Oper in drei Akten

Originaltitel: Un ballo in maschera

Komponist: Giuseppe Verdi

Librettist: Antonio Somma

Literarische Vorlage: Eugène Scribe, Gustave III. ou Le bal masqué

Uraufführung: 17. Februar 1859

Ort: Rom

Spielstätte: Teatro Apollo

Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.