Die Handlung

Erster Akt. Dorfplatz

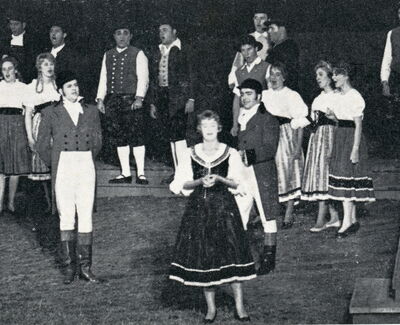

Die Dorfbewohner feiern die Verlobung des Schulmeisters, dessen Feststimmung aber vergällt wird durch eine Mitteilung des Grafen, dass er wegen Wilddieberei aus seinem Amt entlassen sei. Baculus hat nämlich als Festbraten für seine Hochzeit einen Rehbock erlegt. Gretchen soll Fürbitte für ihren Verlobten beim Grafen tun, der hübschen Mädchen gegenüber nicht unempfindlich ist. Der eifersüchtige Baculus kann sich dazu nur schwer entschließen. Da erscheinen die Schwester des Grafen, die Baronin Freimann, und deren Zofe, beide als Studenten verkleidet. Die Baronin macht Baculus den Vorschlag, an Gretchens Stelle in deren Kleidern aufs Schloss zu gehen. Der Graf mit Baron Kronthal und Jagdgefolge tritt auf. Kronthal ist der Bruder der Gräfin und lebt – sogar von dieser unerkannt – als Stallmeister auf dem Gut seines Schwagers. Gretchen, noch mehr die Baronin, beide in Bauerntracht, entzücken beide Herren so, dass der Graf alle Anwesenden zu einem Fest auf das Schloss einlädt.

Zweiter Akt. Im Schloss

Die Gräfin liest der versammelten Dienerschaft aus Sophokles vor. Dienerchor. Auf Anraten des Haushofmeisters Pankratius würzt Baculus seine Rede mit klassischen Zitaten, was auf die Gräfin einen guten Eindruck macht. Bevor er aber seine Bitte um Fürsprache beim Grafen anbringen kann, kommt dieser hinzu und will ihn barsch an die Luft setzen. Da erscheint die Baronin als Gretchen. Der Graf wie auch der Baron wollen gerne mit ihr allein bleiben. Dem Baron gelingt dies für wenige Augenblicke. Er gesteht der Baronin seine Liebe. Schon aber kehrt der Graf zurück. Da keiner der beiden Männer weichen will, entschließen sie sich zu einer Partie Billard. Der Graf stößt beim Spiel die Lampe um. Im Dunkeln versuchen beide Herren, das Mädchen zu fangen. Der Tumult führt die Gräfin und die Dienerschaft herbei. Der Baron bietet Baculus fünftausend Taler, wenn er ihm seine Braut abtritt.

Dritter Akt. Schlosspark

Der Baron teilt seinem Schwager seine Absicht mit, die Braut des Schulmeisters zu heiraten. Als Baculus ihm aber seine Braut vorführt und den Baron darüber aufklärt, dass es sich bei dessen Gretchen um einen Studenten handele, behandelt dieser in seiner Empörung die verkleidete Baronin so schlecht, dass sie sich gezwungen sieht, ihr Inkognito zu lüften. Nach einigen heiteren Missverständnissen löst sich alles glücklich; auch Baculus wird pardoniert, nachdem sich herausstellt, dass er nicht einen Rehbock, sondern einen Esel erlegt hat.

Albert Lortzing und das deutsche Singspiel

In Deutschland hat das heitere Singspiel – nach dem Idealfall von Mozarts „Entführung“ – die Musiker weniger interessiert, bis Albert Lortzing (1803 bis 1851) dem Biedermeier eine lächelnd vergoldete Bürgerwelt vorzauberte. Mit überlegener Ironie zeichnet er die scharf, zuweilen nur etwas spießig gesehenen Menschen und hüllt doch mit nachsichtigem Humor ihr Alltagstreiben in einen romantischen Schein. Noch vor etwa zwanzig Jahren war fast das gesamte Opernwerk Lortzings lebendig, häufig konnte man damals etwa „Die beiden Schützen“ hören und den reizvollen „Hans Sachs“, der Wagner manche Anregung liefern durfte. Heute ist schon das Interesse an dem allzu bieder-gefühlvollen „Waffenschmied“ erloschen, obwohl seine Melodien noch oft aus dem Lautsprecher erklingen. Auf der Bühne aber konnten sich „Zar und Zimmermann“ und „Der Wildschütz“, mit dessen Libretto Lortzing eine Vorlage des emsigen Kotzebue köstlich veredelt hat, eher als die auf den romantischen Pfaden Marschners wandelnde „Undine“ lebendig erhalten. Dabei ist Lortzings Musik meist besser als ihr Ruf, wenn freilich so geniale Momente wie die Billardszene des „Wildschütz“ auch Seltenheiten bleiben. Lortzing fand in seinem entbehrungsreichen Leben kaum all das, was er in seinen selbstgeschriebenen Texten und seinen Melodien bezeugt: Witz, Phantasie und Gemüt – wo diese Wesenszüge seine Musik belegen, wird er immer seinen Ehrenplatz behaupten können.

Albert Lortzing an einen Theaterdirektor

Berlin, 1. August 1850

Ich führe jetzt ein Leben, in welchem du mich nicht wiedererkennen würdest; von einer Kneipe – du weißt, das war früher zuweilen meine Passion – ist keine Rede mehr. Wie heißt das Lied in der klassischen Oper („Die beiden Schützen“): „'s hat alles seine Ursach?“ Ja, ja, mein lieber Bruder, es hat auch wirklich seine Ursach, und damit du nicht wieder schimpfst, weil ich dir kein Vertrauen geschenkt, so gestehe ich dir, was ich noch keinem gestanden, dass ich durch die letzten verhängnisvollen Jahre, das viele Übersiedeln, die mehrfache Engagementslosigkeit und hauptsächlich durch den seit drei Jahren gänzlich von mir gewichenen Opernsegen so verarmt bin – so verarmt, dass Deutschland darob erröten könnte, wenn es anders Scham im Leibe hätte. Gott weiß es und die Meinigen, ich habe immer gearbeitet, aber ich habe seit drei Jahren mit drei neuen Opern Pech gehabt, das heißt: es ist keine durchgefallen, aber sie haben halt das nicht gemacht, was man von mir erwartete, und die Herren Intendanten, Direktoren, Oberregisseure und andere ..., wenn sie nicht gleich Erfolge wie die des „Freischützen“ oder auch eines „Zar und Zimmermann“ wittern, lassen den deutschen Komponisten im Stiche.

In solcher Verfassung befinde ich mich, mein lieber Bruder. – Dass ich so leben muss, wie ich lebe, kümmert mich nicht. Ich kann Gott sei Dank entbehren und könnte auch bei einem Glase Weißbier kreuzfidel sein; – nur dass mein gutes Weib sich darob so härmt, ohne der Hoffnung Raum zu geben, dass es besser werden könnte, das betrübt mich tief. In solchen Momenten versuche ich es, ihr die Schicksale anderer vor Augen zu führen, die in mancher Beziehung übler daran sind als wir; das wirkt dann – für den Moment. – Nun weißt du alles, was mein ist von der traurigen Geschichte. Es wird dir daraus klar geworden sein, dass ich gegen Geldsendungen durchaus nicht gehässig bin. Verträgt es sich daher mit der gesetzlichen Ordnung eures Theaters und du kannst erwirken, dass mir das stipulierte Honorar für die „Undine“ bald zukommt, so werde ich eine Verlegenheit weniger zu ertragen haben. Vergiss es nicht, du, seit so und so viel Jahren eine richtige Gage Beziehender!!!

„Das arme Herz hienieden –

von manchem Sturm bewegt –

erlangt den wahren Frieden

nur – wenn es nicht mehr schlägt!“

Diesen schönen Vers aus dem Gesangbuch habe ich schon seit etlichen Jahren über meinem Schreibtisch angeklebt – weil er mir so gefällt!! …

Informationen

Komische Oper in drei Akten

Komponist: Albert Lortzing

Librettist: Albert Lortzing

Uraufführung: 31. Dezember 1842

Ort: Leipzig

Spielstätte: Stadttheater Leipzig

Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.