Die Handlung

Das Libretto der zweiaktigen „Zauberflöte“, im Ganzen ein Werk des Theaterdirektors Schikaneder (1751 bis 1812), in manchem aber wohl eine „Kollektivarbeit eines maurerischen Freundesbundes“, muss man als ein Märchen lesen. Da es, ehe Mozart die Komposition begann, Umarbeitungen erfuhr, ist der Bau nicht ganz ohne Risse und Widersprüche. Aber diese textlichen Schwächen in der Handlung werden leicht übertönt von der wunderbaren Musik des großen Meisters.

Inhaltlich ist die Oper das Hohelied auf reines, edles Menschentum. Sie will (das ist der Kern der lebhaft-bunten Handlung) den Weg eines ernst ringenden Jünglings in die Gemeinschaft der Eingeweihten, zu einer ethischen Höhe, darstellen, die schon im Schluss des 1. Aktes gerühmt wird:

„Wenn Tugend und Gerechtigkeit

den großen Pfad mit Ruhm bestreut,

dann ist die Erd' ein Himmelreich

und Sterbliche den Göttern gleich.“

Dieser Feierlichkeit hat der Verfasser zum humorigen Ausgleich den Vogelhändler Papageno als lustiges

Gegenstück wirkungsvoll zugeordnet.

I. Akt

Der von einer Schlange verfolgte Prinz Tamino wird durch die „Drei Damen“, Dienerinnen der Königin der Nacht, gerettet. Entzückt von der Schönheit des Jünglings, melden sie es ihrer Königin. Der Vogelfänger Papageno kommt singend und erzählt dem ortsfremden Prinzen von der Königin der Nacht. Die Damen kommen zurück, hängen dem prahlerischen Papageno ein Schloss vor den Mund und zeigen Tamino ein Bild Pamina s, der Tochter der Königin der Nacht. Als der Prinz erfährt, sie werde in der Burg Sarastros streng verwahrt, beschließt er, sie zu befreien. Die Mutter bietet ihm dafür die schöne Pamina als Belohnung an.

Eine alle Fährnisse überwindende Zauberflöte bekommt er als Geschenk, Papageno, der sich Tamino anschloss, ein schutzbringendes Glockenspiel, – und drei Knaben sollen beide zur Burg Sarastros führen.

In der Burg. Der Mohr Monostatos verfolgt die abwehrende Pamina mit aufdringlicher Liebe. Sie entflieht, wird wieder zurückgeholt – und verlangt nach ihrer Mutter. Papageno erzählt ihr von des Prinzen Tamino Liebe; er selbst habe leider keine „Papagena“ („Bei Männern, welche Liebe fühlen –“).

Tempelplatz. Die „drei Knaben“ mahnen Tamino, „standhaft, duldsam und verschwiegen“ zu sein. Vom Priester des 3. Tempels erfährt er, Sarastro sei kein Tyrann, wie er meine, sondern der Oberste im Tempel der Weisheit. Seine Frage nach Pamina bleibt ohne Antwort, – aber auf des Einsamen Glockenspiel antwortet ihm Papageno.

Der eintretende Monostatos will beide fesseln, aber ihr Flöten- und Glockenspiel bewährt sich: der Mohr und seine Sklaven fliehen.

Nach dem feierlichen Einzug Sarastros und der Priester bittet Pamina, ihr die Flucht zu verzeihen. Sarastro: „Du würdest um dein Glück gebracht, wenn ich dich in deiner Mutter Hände ließe. – Zwingen will ich dich zur Liebe nicht.“

Tamino wird würdig empfunden, einst in die Schar der Geweihten aufgenommen zu werden. Dazu werden ihm Prüfungen auferlegt. Sie bilden einen wesentlichen Inhalt des

II. Akt

Zwischen die Prüfungen des Schweigens, der Standhaftigkeit im Unwetter wie im seelischen Dulden, in dem mit Pamina erlebten Gang durch Wasser und Feuer (Flöte und Glocken helfen treulich mit!) spielt unheilvoll, kaum motiviert, die Königin der Nacht mit ihren Damen als Prinzip des Bösen herein, das den weisen Sarastro und sein Reich der Geweihten zerstören will, ein fortwährender Stimmungswechsel.

Die Mutter bietet ihrer Pamina einen Dolch an, Sarastro zu töten: „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Hört, Rachegeister, der Mutter Schwur!“ Sie versinkt. Plötzlich steht Monostatos vor Pamina, ergreift den Dolch: „Liebe oder Tod!“ Sarastro kommt zur Hilfe, erkennt des Mohren schwarze Seele: „Geh –!“ – Dennoch bekennt der weise Sarastro:

„In diesen heilgen Hallen

kennt man die Rache nicht.“

Ernst besteht Tamino die Prüfungen; Papageno tändelt durch sie hindurch: „Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich.“ Ein altes Weib bietet sich ihm an; als es jugendlich verwandelt, verschwindet das Bild.

Das zur Prüfung gehörende Schweigen Taminos lässt Pamina an seiner Liebe irre werden. Schon will sie verzweifelt ihr Leben, als die „drei Knaben“ ihr Vertrauen zuflüstern.

Die Prüfungen sind beendet. Festlich kündet der Chor der Priester:

„Triumph! Du edles Paar!

Der Isis Weihe ist nun dein!

Kommt, tretet in den Tempel ein!“

Aber – der arme Papageno ist noch immer ohne seine „Papagena.“ Schon will er sich einen Strick um den Hals legen, da erinnern die „drei Knaben“ ihn: „So lasse deine Glöckchen klingen!“ Plötzlich steht die jugendliche Papagena vor ihm.

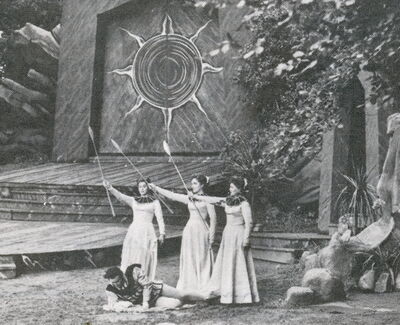

Die dunklen Mächte aber, Monostatos, die Königin der Nacht und ihre Damen wollen den Tempel und seine Bewohner „vertilgen von der Erde“. Doch im Wettersturm versinken sie.

Sarastro: „Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht!“

Er nimmt Tamino und Pamina in den Bund der Geweihten auf.

„Es siegte die Stärke und krönet zum Lohn

die Schönheit und Weisheit mit ewiger Kron' –!"

Wolfgang Amadeus Mozart

In Mozart „trat wie in keiner andern Künstlerpersönlichkeit das Wunderbare des künstlerischen Schaffens so überzeugend und unerklärbar zutage“. – Nur 35 Lebensjahre waren ihm vergönnt; in drei Jahrzehnten des unermüdlichen Wirkens war er auf allen Gebieten der Musik heimisch.

Sein Vater Leopold Mozart, virtuoser Geiger und Hofkomponist des Salzburger Erzbischofs, hütete und pflegte das früh erkannte Genie seines Sohnes.

Als 6-jähriger schrieb Wolfgang Amadeus seine ersten Klavierkompositionen, und acht Jahre alt war er, als er vor dem Pariser Hof, in England und Holland auftrat und bewundert wurde. 1768 komponierte und dirigierte der 12-jährige seine erste Oper – und in Wien seine Messe.

Seine Anstellungen in Salzburg (1769 als „Konzertmeister“, Anfang 1779 bis 1781 als „Hoforganist“) waren von kurzer Dauer. Inzwischen machte Mozart mit seinem Vater 1770/71 Konzertreisen in Italien. Konzertreisen führten ihn darauf durch Süddeutschland.

1782: Übersiedlung nach Wien und Heirat mit Constanze Weber (Carl Maria von Webers Base), einer Schwester seiner Jugendliebe, der Sängerin Aloysia Weber.

1875 komponierte er die erste seiner großen Opern, „Figaros Hochzeit“, 1791 als letzte die „Zauberflöte“. Auch Mozart erlebte wie Weber den Widerstand der Vertreter der Italienischen Oper.

Erstaufführung der „Zauberflöte“ in Wien am 30. September 1791, neun Wochen vor seinem Tode.

Im Sinne der Idee seiner letzten Oper hatte Mozart, dessen Werke in ihrer Fülle fast unüberschaubar sind, sein Leben geführt: „Hilfreich gegen alle Welt, neidlos gegenüber seinen vom Glück begünstigten Kunstgenossen, hatte er seinen eigenen Vorteil so wenig ins Auge gefasst, dass er Zeit seines Lebens mit Mängeln kämpfen musste.“

1791 wurde er in einem Wiener Armengrab beigesetzt, – und nur mit Mühe konnte später seine Ruhestatt festgestellt werden.

Informationen

Oper in 2 Akten

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Librettist: Emanuel Schikaneder

Uraufführung: 30. September 1791

Ort: Wien

Spielstätte: Theater im Freihaus auf der Wieden

Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.