Der Hintergrund

Dem Libretto der Oper „Othello“ liegt Shakespeares nach einer italienischen Novelle verfasste, von gewaltiger Leidenschaft durchglühte Tragödie zugrunde. Als der Direktor des „Hamburger deutschen Nationaltheaters“, Friedrich Ludwig Schröder, 1776 (zum ersten Mai in Deutschland) Shakespeares Werk aufführte, sah er sich durch den Zeitgeschmack zu einer Änderung veranlasst: Desdemona blieb am Leben.

Der temperamentvolle Italiener Verdi entschied sich wie sein Librettist für die ursprüngliche Lesart. Jubelnde oder verehrende Szenen, Schurkerei, Begegnungen voll inniger Zartheit, lastender seelischer Kampf, todbringende Unbeherrschtheit: das alles steht in Verdis Werk hart nebeneinander. Aber auch über Erschütterndes, das Furchtbare, sucht die glänzende Musik den gepackten Hörer hinwegzutragen.

Die Oper lässt, anders als Shakespeare, die Handlung auf Cypern, dem Besitz der Republik Venedig, Ende des 15. Jahrhunderts, spielen.

Die Handlung

1. Akt

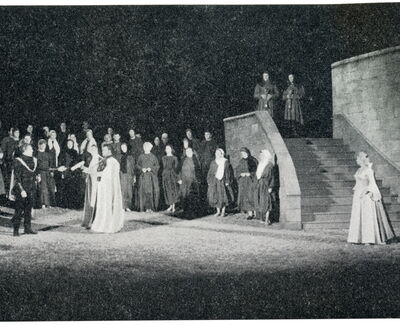

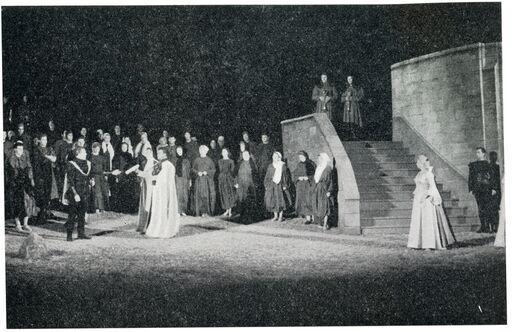

Angsterfüllt verfolgt das Volk im Unwetter das Nahen einer Galeere, auf der Othello, der Befehlshaber der venezianischen Flotte, vermutet wird. Entgegen dem Wunsch des Schurken Jago landet das Schiff glücklich, und Othello wird jubelnd als Sieger über die türkische Flotte begrüßt.

Der Mohr Othello hat den Fähnrich Jago bei der Beförderung übergangen und statt seiner Cassio zum Hauptmann ernannt. Daher der tödliche Hass Jagos gegen Othello und Cassio. Geschickt benutzt Jago den edlen, von Desdemonas Lieblichkeit ergriffenen Rodrigo, Cassio mit Montano, dem ehemaligen Statthalter auf Cypern, gelegentlich des Freudenfestes über Othellos Sieg in einem Streit mit der Waffe zu verwickeln. Othello, empört über des trunkenen Cassio unwürdiges Verhalten, deklassiert ihn.

Glückerfüllte Szene des lediglich von Empfindungen gelenkten Mohren mit seiner Desdemona! Othellos Bekenntnis: „Du liebtest mich um meine Abenteuer, um deines Mitleids willen lieb ich dich.“

2. Akt

Nach seinem gotteslästerlichen Credo rät der Schuft Jago in der Miene eines Freundes dem Cassio, der unter seiner Deklassion leidet, die im Garten lustwandelnde Desdemona zu bitten, ein gutes Wort für ihn bei Othello einzulegen.

Othello erfährt von der Zusammenkunft Desdemona-Cassio. Indem Jago ihm gegenüber beide verdächtigt, wird in dem Mohren die Eifersucht geweckt.

In einer reichen Szene bekunden Kinder und Frauen und Seeleute der lieblichen Desdemona ihre Liebe und Verehrung. Desdemona bittet Othello, Cassio zu verzeihen. Doch des Schurken Jago Andeutungen haben schon „als Gift“ in dem empfindsamen Mohren gewirkt. Als Desdemona mit ihrem Tuch Othellos heiße Stirn freundlich kühlen will, wirft er es unwillig zu Boden. Emilia, Jagos Gattin, hebt es auf und nimmt es zu sich, aber Jago entreißt es ihr. Schroff befiehlt Othello: „Lasst mich allein!“

Nach schwerem seelischen Ringen fordert der Misstrauische den sich einschmeichelnden Jago auf: „Gib mir Beweise!“ Durch gesteigerte Verdächtigungen des braven Cassio (Traum-Erzählung!) feuert Jago Othellos Eifersucht noch mehr an und reicht dem Mohren das Tuch: „Ich sah es in Cassios Händen.“ Othello erkennt das kostbare Gewebe als sein erstes Geschenk an Desdemona – und schwört, von Jago zur Siedeglut der Eifersucht gereizt: „Rache!“

3. Akt

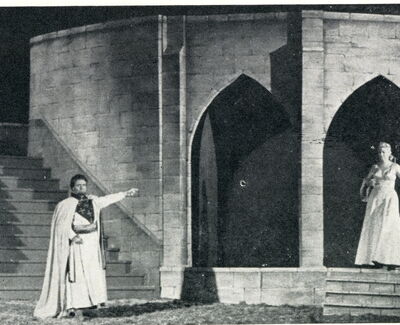

Jago lässt Othello nicht zur Ruhe kommen: „Denkt an das Tuch!“ Die nichtsahnende Desdemona bitte“ noch einmal für Cassio, und noch einmal gelingt es ihr, seine Eifersucht zu dämmen. Othello bittet sogar: „Verzeih die Laune meines Gehirns!“

Aber in einem von Jago inszenierten Flüstergespräch, dem Othello lauscht, sieht dieser wirklich das Desdemona-Tuch in des unschuldigen Cassio Hand. Wieder bewegt ihn seine nach Beweisen verlangende Eifersucht so sehr, dass er auch jetzt wie vordem die Signale der ankommenden venezianischen Gesandten vom Hafen her überhört. Er verspricht Jago: „Du wirst Hauptmann. – Nun aber verschaffe mir Gift für die Nacht!“

Ludovico, der Gesandte Venedigs, bringt eine Botschaft des Dogen. Er ist erstaunt über Othellos Erregung und über seine Schroffheit gegen die schöne, noch einmal um Cassios Begnadigung bittende Desdemona.

Othello liest das Schreiben des Dogen: Der siegreiche Othello wird nach Venedig gerufen und Cassio zum Statthalter auf Cypern eingesetzt. Der unbeherrschte und misstrauische Mohr sieht in diesem Befehl ein Werk Desdemonas und also einen Beweis ihrer Untreue. Er gibt schroff den Befehl: „Wir segeln morgen!“ und wirft Desdemona wütend zu Boden. Dabei flüstert Jago ihm aufreizend zu: „Beeilt euch mit der Rache!“ Nach einem furchtbaren, gegen alle gerichteten Wutanfall fällt Othello ohnmächtig nieder, indessen von fern dem „Löwen Venedigs“ ehrende Zurufe und Fanfaren in den Aktschluss hereinklingen.

4. Akt

Desdemonas Schlafgemach. Emilia, Desdemona vertraut, redet der Verzagten, Traurigen, freundlich zu. Noch glauben beide, dass Othello seine Ruhe und klare Einsicht wiederfinde. (Lied vom Weidenbaum.) Nachdem Emilia Desdemona verließ, betet diese ihr „Ave Maria“. Dann legt sie sich zum Schlafen nieder.

Othello tritt ein und bekennt, sie um ihrer Liebe zu Cassio willen töten zu wollen. Ergreifendes Bitten Desdemonas, die immer wieder gegen die Starrheit Othellos ihre Unschuld beteuert! Er erdrosselt sie. Emilia, die ihren Schrei hörte, stürzt herein, sieht, was geschah und läuft um Hilfe schreiend hinaus. Durch die Herbeigeeilten werden Jagos „schändliche Ränke enthüllt“, und Othello erkennt – nun zu spät – sein eigenes Unrecht. Noch einmal wacht in ihm die Erinnerung an die liebliche Desdemona auf, – dann ersticht er sich.

Giuseppe Verdi

Giuseppe Verdi, dessen leidenschaftliche, zum wirkungsvollen Überschwang neigende große Kunst fast ganz der Oper gehörte, wurde am 10. Oktober 1813 als Sohn eines Gastwirts und Händlers in dem kleinen Dorfe Roncole (Parma, Oberitalien) geboren. Ein der Familie nahestehender wohlhabender Gönner, Barezzi, erkannte früh sein Talent und förderte dessen Entfaltung. Mit 11 Jahren war Giuseppe Organist in seinem Heimatdorf.

Ein hervorragender Lehrer, Theaterdirigent der Mailänder Scala, leitete seine Ausbildung, und 1836 konnte des jungen Komponisten erste Oper in Mailands berühmtem Opernhaus mit großem Erfolg aufgeführt werden.

Aber 1840 vernichtete im Verlauf dreier Monate der Tod sein junges Glück: er nahm ihm seine Gattin Margherita, Barezzis Tochter, und zwei Kinder. Zu dem Ernst der nächsten Jahre, der seinen Opern ihre strenge Herbheit verlieh, gehörte auch seine Beteiligung an den Einigungsbestrebungen seines Vaterlandes Italien. Auch in seinen Opern (bis 1849 schrieb er zehn) ließ er seine patriotische Begeisterung aufklingen.

1849 heirate er die geniale Sängerin Giuseppina Strapponi. Bis nahe vor seinem Tode am 27. Januar 1901 erlebte sie, als echte Lebenskameradin dem unermüdlich Schaffenden verbunden, mit ihm das Glück (auch wohl Enttäuschungen) seiner Erfolge. Sicher ging er seinen ihm eigenen Weg.

Von seinen zahlreichen Opern werden jetzt wohl „Rigoletto“ (1851), „La Traviata“ (1853), der „Maskenball“ (1859), „Aida“ (zur Eröffnung des Suezkanals 1871 in Kairo uraufgeführt) und „Othello“ (1867) als die beliebtesten am meisten gespielt.

Auch Kirchenmusiken schrieb Verdi. Sein „Requiem“ (vor kurzem in Eutins Stadtkirche dargeboten) entstand 1874.

Finanzielle Überschüsse vermachte Verdi einem Musiker-Asyl. Seine letzten Lebensjahre verlebte der abgeklärte Komponist, „der das Glück seiner Gaben bis zur Neige ausgekostet hatte“, in überschauender Ruhe im Sommer auf seinem Landgut in Sant' Agata in seiner Heimat Parma, im Winter in Genua.

Der italienische Dichter Carducci sagte in einem Nachruf zu Verdis Tode 1901: „Ruhm ihm, der da unsterblich ist, heiter und sieghaft wie die Begriffe Vaterland und Kunst.“

Informationen

Oper in vier Akten

Komponist: Giuseppe Verdi

Librettist: Arrigo Boito

Literarische Vorlage: Othello von William Shakespeare

Uraufführung: 5. Februar 1887

Ort: Mailand

Spielstätte: Teatro alla Scala

Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.