Die Handlung

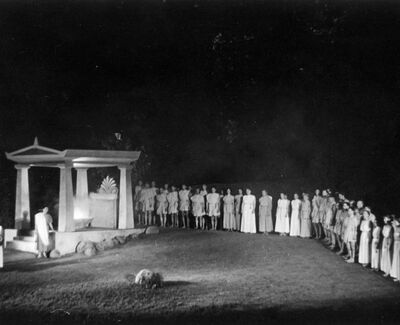

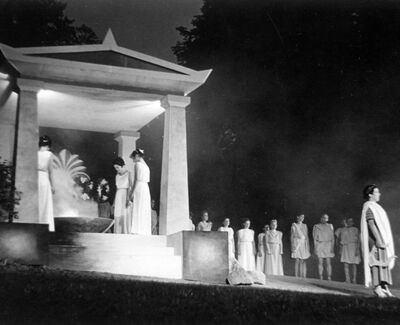

Christoph Willibald Glucks Oper „Orpheus und Eurydike“, 1763 geschaffen, behandelt den alten mythischen Sagenstoff. Zeus erlaubt dem Sänger Orpheus, seine Gattin Eurydike aus dem Reich der Toten, der „seligen Geister“, zurückzuholen. Aber er darf sie nicht anschauen, bevor er die Oberwelt erreicht. Dennoch blickt er sich nach ihr um – und Eurydike sinkt entseelt zu Boden. Schon will er verzweifelt den Dolch gegen sich wenden, als Eros ihm die Waffe entreißt und Eurydike wieder ins Leben für die Oberwelt erreicht.

Christoph Willibald Gluck

Christoph Willibald Gluck, 1714 in der bayrischen Oberpfalz geboren. studierte in Prag und Italien, traf 1745/46 in London mit Händel zusammen, kam 1748 nach Wien, wo er 1754 bis 1764 Kapellmeister an der Hofoper war. In dieser Zeit seines künstlerischen Reifens wandte er sich von der italienischen spielerischen Oper ab. Nachdem er in den siebziger Jahren lange in Paris gewirkt hatte, zog er sich wieder nach Wien zurück. Dort starb er 1787. Gluck gilt, indem er „die Wahrheit zum künstlerischen Gesetz“ erhob, als der „große Reformator des musikalischen Dramas“.

Informationen

Oper in drei Akten

Komponist: Christoph Willibald Gluck

Librettist: Ranieri de’ Calzabigi

Literarische Vorlage: Ovid: Metamorphosen

Uraufführung: 5. Oktober 1762

Ort: Wien

Spielstätte: Wiener Burgtheater

Hinweis: Die historischen Texte und Abbildungen dieser Rückschau (bis in die 1950er Jahre) stammen aus den jeweiligen Programmheften und Fotosammlungen und spiegeln ihre Zeit. Sie könnten Begriffe und Darstellungen enthalten, die heute als diskriminierend oder unangemessen gelten. Die Eutiner Festspiele distanzieren sich daher ausdrücklich von solchen Inhalten. Auch die Erwähnung teils umstrittener Persönlichkeiten erfolgt ausschließlich im historischen Zusammenhang. Der digitale Rückblick soll Geschichte transparent machen und zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache, Haltung und Zeitgeschehen anregen. Wo erforderlich, ergänzen wir erläuternde Hinweise. Hinweise auf sachliche Fehler oder notwendige Kontexte nehmen wir gerne unter info@eutiner-festspiele.de entgegen.